【著书者说】

打开李念主编、冯时等合著的《万年中国:中华文明的起源与形成》新书,首先冲击到我的还是“万年中国”四个字。

作为作者之一,我知道这本书的由来。近年“文汇讲堂”举办系列讲座,邀请全国十二名学者围绕重要考古发现探析中华文明的起源与形成问题,这本书是讲座的内容集成。虽是“集成”,但学术观念丝毫不敢含混。在诸位同仁努力下,一幅中华文明悠久灿烂的图景渐次铺展开来。

一个具有突破意义的概念

中华文明由中华、文明两词构成,但“文明”的解读长期受欧美既有学术定义束缚,冶金术、文字、城市“文明三要素”说桎梏了文明定义的阐释与发展。“夏商周断代工程”试图在这一规范下确立夏文化的时间谱系与文明特质,但成果引起不少争议。“何以中国”之所以成为热词,也可视为这一议题的延伸。但需注意的是,此处的“中国”,也易打上中原青铜文明的烙印。

2019年,良渚文化作为一个文明实体“申遗”成功,在某种意义上成为中华文明探源的一次思想解放。学术界不但找到了理解文明本质的新角度,“中国”一词也被赋予了更为开阔的含义。我想,文汇讲堂的讲座以及现在看到的这本书,就是这一解放了的思想的产物。

说起来,在史前考古领域,大中华的观念早已深入人心。苏秉琦先生的“满天星斗”学说,通过“六大区系”划分并梳理史前文化,提出了中华文明“古国、方国、王国”的起源路径,其“超百万年的文化根系、上万年的文明起步”这一著名论断,代表了中国考古学对全域性中华文明的认识与理解。严文明先生的“重瓣花朵”理论,既重视周边各区域文化的“花瓣”,又突出代表中原文明的“花心”,说明考古学家在重视大中华叙事的同时,没有忘记中原地区在“何以中国”形成过程中的特殊地位。但无论是六大区系中“重心”或“中心”的形成时间,还是“重瓣花朵”的成形年代,都强调距今6000年这一时段,即仰韶时代或略晚。

而这本新书的突破点,是推出8000年的文明概念,起源时间大大提前。

说起“文明”起源,实际上,我们在一开始就需要明晰一个关键问题——文明标准的判定。这个问题,在《万年中国》序篇之一——陈胜前先生撰写的《由考古人自己揭示,中华文明如何“相变”》一文中,得到了充分的讨论。王巍先生为《万年中国》撰写的序言,则更明确地提出了判断进入文明社会的“中国方案”,即冲破国际上长期流行的“文明三要素”之说的桎梏。正如陈胜前先生所言:从世界范围来看,文明都是以农业为基础的。中国是农业时代的幸运儿,世界上最适合农业发展的是温带区域,新大陆的农业出现比较晚,欧洲的温带区域为地中海所占据,剩下的适合农业发展的地区就是西亚两河流域与中国的华北、长江中下游。中国有两个农业起源中心,北方的旱作和南方的稻作,这奠定了中华文明五千年不断绝的基础。

由此,《万年中国》这本书的整个框架,是近年坊间关于中国早期文明历史的相关作品里,非常新颖独特的一种。这个框架,其实与业已启动二十余年的中华文明探源工程所取得的成果有着相当程度的一致性。中华文明探源工程将文明分成“起源”与“形成”两个大的阶段。具体而言,是距今万年奠基,距今八千年起源,距今六千年加速,距今五千多年进入文明社会,距今四千三百年中原崛起,距今四千年王朝建立,距今三千年王权巩固,距今两千两百年统一多民族国家形成。相应的,《万年中国》除序篇外,分成“8000年:中华文明的起源”“5000年:中华文明的形成”“4000年:早期的国家与最初的王朝”三个部分。

历史学家姜义华教授在序言中写道:这部《万年中国》,通过对中国大地上诸多考古成果的深入分析,具体而生动地说明了商、周以前数千年间,也就是差不多一万年前的这段时间中,生活在中国大地上的各族群的先民,如何以人的自觉共同缔造了具有鲜明独特性格的中华农耕文明、游牧文明以及山林农牧文明,为中华文明在新的历史阶段的生长奠定了坚实的基础。

在《万年中国》里,我们可以在万年的时间尺度里,看到农耕文明的诞生和发展,看到北方的旱作和南方的稻作的交融——万年前的浙江金衢盆地,诞生了以上山遗址为代表的农业文明,我们的祖先告别了旧石器时代延续下来的穴居生活,来到了旷野上,开启了农耕和聚落定居的时代。随着时代的发展、环境的变化,农业文明逐渐走出河谷盆地,沿着钱塘江来到河口湿地,再从那里北上过江,来到太湖平原,最终形成良渚文明,建立起庞大的城池和完善的社会组织。此时,随着北方黄河中下游中原文明的兴起,南北文明沟通、征伐、交流,最终完整、统一的中华文明得以形成,传续至今。

以万年为尺度,我们可以更清晰地看到中华文明的统一性有着深广的史前文明背景,更有着久远的农业文明所奠定的坚实基础。

一个距今万年的食稻族群

笔者在《万年中国》一书中的文章,题为《万年上山,世界稻作文化起源地》。文章突破了8000年文明起源的时空框架,梳理了上山文化这一中国稻作农业典型,并在此基础上进一步提出其作为中华文明“万年样本”的概念。

起初,当我了解到最后积累成稿的书籍直接以“万年中国”为名时,略感吃惊。此外,吃惊中除了些许压力,还有微微的兴奋。

这是因为,在《万年中国》全书中,涉及“万年”这一时间概念的遗址只有上山。这一远离中原、僻处钱塘江流域的远古遗址,如何承担起代表“万年中国”的特殊使命,似乎我这个上山文化的发掘者有责任去作出解释。这实际上是我力所不逮的事,但此时此刻,对于我们为之奔忙了20余年的上山,我委实有了一种想说几句的愿望。

上山遗址,位于浙江省金华市浦江县。2000年,经研究发现,上山遗址早期文化层碳14年代测定距今有10000多年,这在当时可谓是石破天惊的发现,将拥有跨湖桥、河姆渡、良渚的浙江或长江下游地区的史前文化史足足提前了2000年。但这只是开始,经过20多年的野外考察,类似上山类型的遗址已经发现20多处。这些遗址面积大多达到数万平方米,分布在钱塘江上游支流两岸的台地上,被认定为东亚地区年代最早、分布最集中、规模最大的早期新石器时代遗址群。这些遗存、遗址,被共同命名为上山文化。

为什么钱塘江流域在那个年代能够诞生如此繁多具备规模的遗址群?答案是,这支被命名为上山文化的远古人群,可能是这个世界上最早食用稻米的族群。有了粮食保障,他们选择了定居的生活方式。有了生存繁衍的基本条件,亚洲东部最早的村落逐渐在钱塘江地区散布开来。上山遗址被严文明先生称为“远古中华第一村”。

为什么这个实现了长期定居的族群能够获得稳定的食物供给?答案是他们不但利用了稻米作为粮食的自然属性,而且开发了水稻栽培与种植技术。他们可能是这个世界上最早学会耕种和收获稻米的农人。这可不是一件简单的事。准确地说,人类文明史上的第一场革命——农业革命,在这里悄悄地发生了。起码在东亚的稻作文化区,上山文化可能主导了这场革命。

这是有依据的。在上山文化遗存中,我们找到了水稻栽培、水稻收割、水稻脱壳、水稻食用的证据。比如,通过对小穗轴落粒形态、细胞植硅体、米粒长宽比等特征观察,植物考古学家确定遗址中发现的稻遗存为驯化了的栽培稻。又比如,通过微痕分析,在遗址出土的石片石器的刃部发现了“镰刀光泽”,确定这就是水稻的收割工具。还有,上山文化诸遗址中,普遍发现石磨盘、石磨棒,这是配合使用的组合工具,相互搓磨,能有效将稻谷的外壳除去,加工出白花花的大米。

以上研究都是在实验室里进行,属于实验科学的结论。对于一个田野考古者来说,最直观、最震撼的发现来自肉眼可辨的陶器。上山文化诸遗址中,都发掘了大量的陶器,其中大口盆最具特色。这种容易破碎的陶器的普遍出现,也是人类从迁徙走向定居的证据之一。上山陶器多属于夹炭陶,在陶泥中掺杂稻叶、稻壳等有机物质,可以在陶胎成形和烧制过程中防止开裂,达到成器更加牢固的效果。这一制作工艺,意外地将不可多得的稻遗存信息保存下来。统计发现,上山遗址绝大多数的陶器均羼和了稻壳、稻叶,在一些破碎陶片的表面或断面上,可以发现密密麻麻的碎稻壳。这碎稻壳实际上是最早的谷糠。上山古人吃掉了用石磨盘、石磨棒碾出的大米,然后用剩下的谷糠来制作陶器。面对着这些不起眼的破碎陶片,大约每个人都会发出由衷的感叹,我们竟然据此找到了迄今发现的这个世界上最早的食稻族群!

栽培、收割、加工、食用,这是围绕水稻种植、收获、利用的考古证据链。一种人类历史上未曾有过的行为体系,即稻作农业行为体系,在上山文化中被较完整地揭示出来。这是考古人为之兴奋的大发现!这一发现也被评为中国考古学“百年百大”发现之一。

自20世纪70年代浙江余姚河姆渡遗址发现以来,稻作起源研究成为中国考古学研究的核心课题之一,后来随着彭头山、跨湖桥、城头山等遗址的相继发现,长江中下游地区成了公认的稻作农业起源地。但起源时间可以上溯到何时?能否找到更小的起源区域?这是考古研究必须回答的问题。上山文化的发现,无疑为这一问题找到了一个新的坐标。袁隆平先生为之题写的“万年上山,世界水稻源”这八个字,就是对上山文化的最大肯定。

一位中华子嗣心中的历史具象

起源问题,属重大问题,在学术上也是一个边界模糊的问题,往往需随着资料的完善不断调整认识。从这个角度,我更愿意将上山文化定位为“稻作起源的万年样本”。从世界范围看,万年确实也是农业起源的关键时期。考古是实证的科学,就目前的发现来看,上山文化能够担当“稻作起源”的桂冠。

农业起源,也被称为“农业革命”,对人类文明史产生了重大影响。对比年代相近或更早的洞穴新石器时代遗址,上山文化具有三个显著的特点。第一,如前所述,一种崭新的农耕行为体系已经初步形成。第二,上山人走出了洞穴,占领、定居于新石器时代活动中心的旷野地带,形成庞大的遗址群,这与农业发生的革命性后果相吻合,从中我们看到了农业文明的新气象。第三,上山稻作是一种没有中断并出现稳定进步的文化现象,随着上山文化的发展而传播,延续了1000多年,最后为跨湖桥文化所继承。一种新兴的经济行为与一个群体的生存与繁衍发生了真实的关系,这标志着一个新的时代的开始。

距今9000年前后,上山文化的农业定居生活发展到了一个更高的水平。显著的标志是环壕的出现,这也是东亚地区迄今发现的最早环壕。环壕象征了村落防卫措施的出现,背后反映的是农业社会对土地的拥有意识,一种家园意识开始出现。在上山文化中,环壕不但可以护围村落,而且还可用来烘托与拱卫重要场所,这主要见证于义乌桥头遗址。

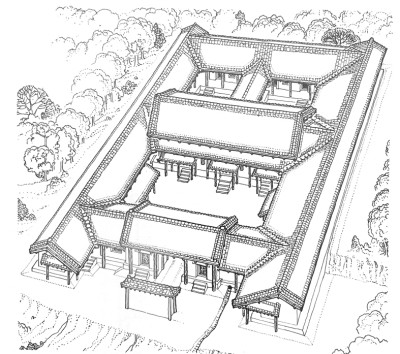

桥头遗址发现一处环壕——中心台地结构的大型遗迹,东、南、北三面为人工环壕,西面遭河流冲刷破坏,环壕的深度达3米,宽近10米。环壕所包围的中心台地略呈边长约40米的正方形。台地上发现了墓葬、红烧土遗迹和“器物坑”等。“器物坑”中陶器复原率高,陶器精美,彩陶比例高。特别是部分器物内发现了霉菌、酵母和具有发酵损伤特征的稻米、薏米、块根等植物淀粉粒,证明这些陶器曾用于储存酒。这是迄今发现的世界上最早的谷物酒。迹象表明,这个经过特别营建的方形土台专门用来举行公共仪式,比如祭祀。这是与普通生活区相区别的特定功能区域,证明村落布局和结构走向复杂化,这是农业社会向文明化演进的重要标志。

基于上述重要发现,在2020年由中国考古学会举办的“上山遗址发现二十周年国际学术研讨会”上,一个重要学术结论发布:以浦江上山遗址为命名地的上山文化是世界稻作文化的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明形成过程的重要起点。

由此,万年上山成为万年中国的代表性符号。但于探寻农业文明之根本而言,上山文化给予我的启发不止于此。

我经常将散布于钱塘江河谷盆地的上山文化遗址群比喻为稻作文明所绽放的第一朵花,而这花朵最鲜艳的颜色,就是殷红的上山文化彩陶。是的,大家所熟习的黄河文明的象征符号——彩陶,在更早的上山文化中已然出现。上山文化彩陶也被称作世界上最早的彩陶。令人惊讶的是,在上山文化彩陶中,不但出现了明确的太阳图案,而且出现了与周易八卦相似度非常高的“卦符”。与太阳图案组合出现的还有疑似代表阴阳关系的神秘图符,其中一个“卦符”更被研究者释读为“雷地豫卦”。

这是怎样的一个概念!这些符号,在年代上与演绎八卦的周文王相隔近6000年,地域之间又隔着黄河、长江,这是怎样的一种联系?莫非华夏民族的文化先祖之一伏羲是上山人?不可思议?抑或合情合理?

让我们回到《万年中国:中华文明的起源与形成》一书。冯时先生在解析中华文明时,将“观天象,授农事”视为知识体系与礼仪体系形成的源头,那么太阳纹、“卦符”在上山文化的最早出现,不但与农事活动结合在了一起,而且实现了稻作文明与中华文明的整合。

这样的结论或许仍然有些抽象。确实,在史前中国的巨大时空中,要将诸文明要素有机串联,合理解释,还存在不少的空白。但这只是一个认知与共情的过程,如果你认真研读这本新书,当你读懂了贾湖,读懂了良渚,读懂了南佐、牛河梁、陶寺、石卯、二里头,万年中国对于你也就不远了。

愿考古学家看到的“满天星斗”“重瓣花朵”,能成为每一位中华子嗣心中的历史具象。

(作者:蒋乐平,系浙江省文物考古研究所研究员,跨湖桥文化和上山文化主要发现者、发掘者)

上一版

上一版