赵无极先生仙逝已经十个年头。忆起他的笑容,心中总感亲切。

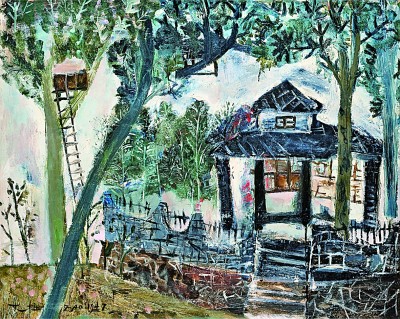

1985年初夏,赵无极先生回国在中国美术学院举办了为期一个月的绘画讲习班,我跟随他学习,画了两张人体、一张肖像,肖像正是赵夫人。2004年,赵先生孤身来访,我陪他重游罗苑艺专旧址。坐在当年艺专的阳台之上,望湖山共色、舟楫往来,赵先生像孩童一般开怀大笑。湖水无波,影影绰绰,西湖的静影中浸染着岁月的纤浓。当天夜里,赵先生到我的画室看画。他劝我不要当院长了,应专心画画,并亲自示范了用油的妙意。一个月后,工作室电话铃响,赵先生在电话的那头吃力地告诉我,他在巴黎为我买了油,调制好,带到邮局,邮局说是危险品,不让寄,他只好向我抱歉了!接完电话,我站立良久。画油事小,却寓着某种期许,让我感动。孰为知遇,所念尤为铭心。

回想赵无极绘画讲习班的岁月,最让我难忘的是每天在写生中途休息的时候,大家围坐先生身旁所展开的坦诚交谈。赵先生话不多,反反复复说的主要是:“向民族的优秀传统学,向世界第一流的大师学,两方面结合,加上自己的个性,这样自然而然地融合起来,形成自己的风格。这个风格不应该是地方性的,而应该是国际性的。世界越来越小,东西方互相渗透,中国画和西画的界限已经不存在,不要找个套子将自己套住,应站得高,站在世界艺术之上。”这些话语今天看似乎老生常谈,但在国门初开的当时,出自这样一位享誉国际艺坛的大师之口,尤让向往国际艺坛新风的学员们沉思。在这里,赵先生提示的,不是简单地回到传统中去,而是思考如何站在世界艺术之上,这正是一个至今依然发人深省的命题。

赵先生用他的示范向大家传达“绘画要呼吸”的道理,“呼吸”的生命症候,包含两方面所指:一方面指伴随绘画的笔色所呈现的气息,另一方面指观看与表现之时依着个人修为所生发的气韵。他说:“绘画之先,不妨像和尚静思一样,把一切都忘记,让你的感情、你的个性浮上来,通过你的手和画连到一起。人需要呼吸,画面也需要呼吸。让你的身心与画面接触,让你的呼吸在画面上流动。你让画面呼吸,画面又帮助你呼吸。”赵先生如老僧入定,娓娓道来。他的这种提示似乎与抽象艺术的放怀写意相关联,其中却包含了让绘画来化生精神、超越概念,实现自我生命突破的东方精神的精髓。赵先生将这种超越还原在人一呼一吸的生命活动之中,由此来炼化人的精神,导向与造化同气相生、气韵共鸣的境界。此番深意,却是我们在后来几十年的艺行之中,在对艺术的中国式现代性的无尽摸索之中,才缓缓体会到的。

赵无极先生于20世纪40代后期奔赴巴黎。在那里他首先进行了一系列石版画创作。这批创作充溢着思乡的忧情,同时也打开了某种诗意的东方线描方式之门。法国诗人米修在这里感受到穿越东西的浓郁诗性。一段东西方的诗画应和揭开了赵先生国际艺旅的帷幕。他慨然写道:“我生命中的某种东西,在不知不觉中出现了。”20世纪50年代初,赵先生风一般地在欧洲旅行,但怀乡者的心中所念的却是东方古碑。那些甲骨上的秘符仿佛被一种火光激活,一种古今贯通、宇宙一体的神秘气息,被幡然点亮。这种漂浮的、古老的悸动,让赵无极从保罗·克利的影响中挣脱出来,与东方字符鬼哭雨粟般的奇崛瑰玮相融汇。在这里,赵先生收获了生命的“呼吸”方式。通过《向屈原致敬05.05.55》《向杜甫致敬》,赵先生打开了一种气象葳蕤的“墓碑”方式,来激活心中浩然无尽的悼怀之情。他孤翮放怀,翔飞在巴黎艺坛的上空,俯察到的却是一种穿越东西方的山水之象,此象挥写着放骸跋扈的线条,散发出金铜一般的光芒。赵无极先生将他对油画油色的理解化入东方的浑茫气象,并以织维般的线条来传递古之书圣的皴擦挥洒。赵先生不是画这凝厚的山水物象,而是以空的、虚的方式兴发空蒙的山水之光。我们听一听他的激情自述:“面对画布,我必须与空间搏斗。不但要填满它,还要给它生命,把自己完全投注其中。我想表现动感,或迂回缠绵,或风驰电掣。我想借着对比和同一色彩的多重震颤,使画布躣动起来。我要找到一个放光的中心点。”这个“放光的中心点”正是他的心灵震颤。1957年,赵先生远赴纽约,发现了美国绘画巨大挥遒中的自发之力。那种颜料的抛洒唤起他对中国传统狂草的遥远记忆。乘着这种狂蹈之风,赵先生彻底从物体和字符的标示中解脱出来,开启了他的无标题绘画的乐章。作品以红色为主调,散发着火焰般的光芒;某种山壑之气从上端氤氲而下,在画面的中央撒开褐墨色的裂纹,仿佛亘古长夜的灵光,从禁锢的涯体中震颤而出,虚实之间贯注了一份浩然勃发的力量。这是一种鸿蒙初开的天地之力。赵先生慨叹:“中国的传统那么丰富,那么高强。中国绘画是对空间、光线的最恰当的经营,为什么不去追求这些连西方人都钦羡的东西呢?”赵先生立身荒原之上,有如立于东西交汇的雷霆闪电之中。东方的书艺与山水,被油画的油性挥洒,那个时代的勃然之气被彻底激活,炼化为势与气的写意铺陈,从而揭开一派华彩淋漓的霞光世界。这是一种站在世界艺术之上的创造性的融汇,这是一份卓立于东西格局之上的浩然大道。

1958年之后,赵先生的作品多以完成的日期为题。这无题之题,以日记的方式记录他的种种人生际遇。这里有思乡之殇,有丧妻之痛,有行旅的焦灼,也有无望的长吟。赵先生用绘画的方式,放牧心中的山水,放牧每一日的心灵远望。这山水时而高兀,时而低宛。那种大把刷子的挥洒,那种悸动一般的长毫毛笔的织线,记写他每一日的气息,记写这种气息所经历的不安和苦斗,最后归于心灵相安的那个世界。赵先生曾不无感慨地说道:“有时在凝视一幅已完成的作品时,我会吃惊地发现,它表现了我的愤怒,我的平静,或是激动之后再趋平静。我的画成为情感的指标,因为我毫不隐讳地流露了我的感情和心境!”从这个意义上说,赵先生是一位20世纪后半叶划时代的、世界级的现代诗人。

1985年的绘画讲习班之后,赵无极先生投入到一种新的变化之中。1986年,他以《向马蒂斯致敬》为题,创作了一批大型作品。这些作品结构更为简约,色彩更为鲜浓,格局更为单纯,它们仿佛在吸纳马蒂斯所代表的现代艺术的精华,充盈着对于绘画探险的渴求。在这里,蓝、黑、红的构成之中,含着一种面对自然宇宙的恢宏执以智慧而又谦逊的沉稳之心,积成一派空蒙却丰满的陶然大气。在这蓦然呈现的森然无涯的洞天面前,一种生命的芳华就此洞开。我们在这些大型绘画面前,向着一个隐秘深邃的洞天张望。看到了什么?看到李白的“梦游天姥吟留别”?看到苏轼的“江流有声,断案千尺;山高月小,水落石出”?

1989年春,我和几位当年讲习班的同学到赵先生的巴黎家中拜访他。赵先生指着那包得严严实实的画室,说他总在里边搏斗。有时,大画轰然倒下,他被埋在其中,十几分钟都出不来。实质上,这是一种沉醉,一种精神风游之时的沉醉。当此沉醉之时,他又像个觅家的孩子,受着绘画的感染,精神上收获着率性与自由,实现着纯粹的超越,完成了精神大地上的解放。2004年,在赵先生最后的大型油色绘画《风推海浪三联画》中,在那天地之交的浑茫之处,悬着一叶孤舟。这孤舟曾经出现在他早年绘画的线描里。如今,半个世纪之后,它又蓦然呈现,孤悬无际,单独而放浪,沧桑而恣情。这是一种写照,又是一份宿命,一份在东西两岸的云烟中穿梭无尽的宿命。赵先生视其所以,察其所安!

1998年,中国美术学院七十年校庆,我们借来赵先生的《18.12.59》,这让我们与赵先生的绘画有了一次近距离的接触。2020年,当值先生诞辰百年,中国美术学院即筹划回顾特展,却遇上三年疫情。今年正值先生仙逝十年,中法两国共同举办赵先生纪念展。寄喻藏山,兴叹逝水,微言大义,俱点滴在心,闻于大道。诚可谓:大道无极。

这正是:云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。

(作者:许江,系中国文联副主席)

上一版

上一版