【追光文学巨匠·纪念茅盾诞辰125周年】

文学史对于茅盾的文学成就的论述,与1945年6月中共在重庆举行祝贺茅盾先生50岁寿辰和从事创作25周年纪念活动有关。当时,中共重庆机关报《新华日报》连续编发为茅盾祝寿的专刊,发表了由廖沫沙起草,周恩来、王若飞修改并审定的社论《中国文艺工作者的路程》,以及王若飞代表中共的祝贺文章《中国文化界的光荣,中国知识分子的光荣——祝茅盾先生五十寿日》。在这两篇文章中,频繁出现“路程”“历程”和“道路”这样的概念。特别是王若飞的文章,明确提出“茅盾先生为中国的新文艺探索出一条现实主义的道路”。

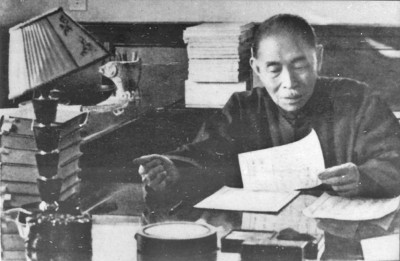

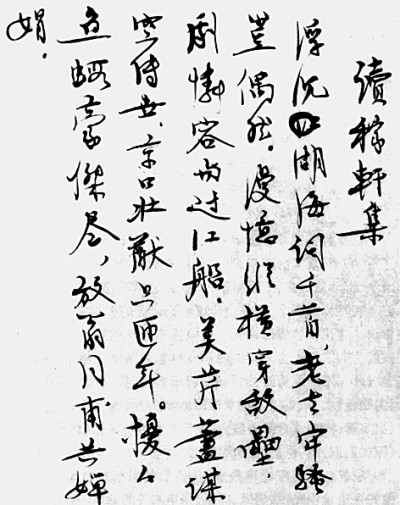

新中国成立后,现代文学研究者非常重视茅盾的现实主义道路问题,20世纪50年代茅盾研究领域最有影响的两部专著——邵伯周先生的《茅盾的文学道路》和叶子铭先生的《论茅盾四十年的文学道路》,都不约而同地将茅盾的文学成就和文学史定位,与“道路”概念联系起来。樊骏先生在1960年第2期《文学评论》杂志上发表专题论文《两本关于茅盾文学道路的著作》。茅盾本人似乎也认同这种概括,在晚年出版文学回忆录时,将书名定为《我走过的道路》。所以,将茅盾的文学业绩和社会实践,与“道路”问题形象地联系起来,具有特殊的历史渊源和特定的历史内涵。

1.呼吁文学创作者在广阔的社会天地中,感受和体验普通百姓的生活

茅盾的文学道路,与倡导“为人生而艺术”的现实主义结伴而生。这样的现实主义文学与向壁编造、矫揉造作、粉饰太平的虚假文学形成对照。五四时期,茅盾与郑振铎等发起“文学研究会”,他们强调“血与泪的文学”,目的是要文学创作者正视社会现实,将文学与社会现实生活的关系重新建立在一种批判的基础上,也就是要彻底打开创作者的社会视野,拆除创作者与当代社会生活之间的壁障,让文学创作者在广阔的社会天地中,感受和体验普通百姓的生活,反对附庸风雅、吟风弄月;强调写实手法,而不是向壁虚构的编造手法来进行文学创作。茅盾的这种意识,顺应了五四新文学潮流的时代需求,来自他的文学实践和社会实践,具有强烈的在场感。

1921年他主编《小说月报》时,大量的投稿都是无病呻吟的滥情之作,不管社会痛痒而完全沉浸于个人世界。对于这样的文学创作,茅盾极其不满,他写下《春季创作坛漫评》《评四五六月的创作》《一年来的感想与明年的计划》等文章,予以批评。他倡导写实主义和自然主义,希望以此来改变这种文学现状。

与此同时,从1920年开始,茅盾与陈独秀等人结识,参加上海马克思主义小组的活动。1921年中国共产党成立时,茅盾是50多位最早的党员之一。而且,在茅盾的影响下,弟弟沈泽民和他的同班同学张闻天也加入中国共产党,成为中共最早的核心成员和领导者。1925年至1927年,茅盾到广州、武汉参加国共合作,从事实际政治活动,担任宣传要职。这是茅盾的“职业革命家”时期。他接触到大革命风暴裹挟下中国社会的方方面面。1927年大革命失败,茅盾又回到文学领域。现实的丰富历练,拓展了茅盾的文学视野和社会生活经验,也提升了他的思考力、社会辨别力和把握现实的能力。在文学创作上,这时期茅盾有轰动文坛的“蚀”三部曲,理论研究上有《鲁迅论》《徐志摩论》《冰心论》和《丁玲论》等一系列作家作品论。创作实践与理论建构的双重并举,多方面推进中国新文学的探索道路,奠定茅盾在新文学实践中的地位。

美国哥伦比亚大学教授夏志清在《中国现代小说史》中,对茅盾的文学才能、创作成就予以高度肯定,认为茅盾的创作没有一般青年作家的“肤浅”痕迹。这是因为茅盾有着非凡的文学修养功底和识见。

捷克汉学家普实克认为茅盾的现实主义创作经验,有力地充实和推进了中国现代文学审美范畴中的“叙事”范畴。如果说,现代中国文学在审美范畴上,可以区分为“抒情”与“叙事”两个方面的话,茅盾的文学创作和理论建构与“叙事”联系得更为紧密。而且,这种联系是具有世界意义的,因为黑格尔在对“抒情”与“叙事”的论述上,是偏向将现代世界与“叙事”范畴相联系。也就是说,随着古希腊所代表的人类文明的“抒情”时代,在近代遭遇工业革命的历史变革之后,“叙事”的时代开始了。在这一点上,茅盾的文学创作经验和理论建构正好与中国社会的现代化历史进程是同步的,也呼应了世界文学的变革步伐。

2.在描绘人物关系时,进行广泛的社会调查和文学思考,触及关键

茅盾同时代的作家、批评家中,像鲁迅、瞿秋白等,对茅盾的创作经验也是非常关注的。在致曹靖华的信中,鲁迅肯定茅盾《子夜》的现实主义成就。瞿秋白在《子夜》出版后,连续发表了《〈子夜〉与国货年》和《读〈子夜〉》,对茅盾的现实主义文学创作予以积极评价。这些评价,不只是声气相通的文学援助,更重要的是对中国文学某些探索性尝试的鼓励和肯定。

当时,以现代都市生活为背景,表达左翼思想情感的作品并不少见。茅盾的《子夜》不同在于,作品传达的不只是一般的、个人的感触和感受。如果说,巴尔扎克曾经许诺要做一个时代的“书记员”,那么,《子夜》可以视为20世纪30年代前后中国社会变动的现实主义画卷和长篇史诗。其中各式各样的现代性格的人物以群像的方式,出现在小说舞台上。像银行家、实业家、军阀、政客、大学教授、交际花、医生、包工头、纺织工人和逃亡地主等,都是时代背景下中国都市里的特殊人物。他们以群体的方式,大规模地出现于作品系列中,这在以往作家作品中是不曾有过的。

而且,在描绘人物关系时,茅盾的文学表现不是浮光掠影的,不是印象式的,而是进行了广泛的社会调查和文学思考,极具特色,触及关键。以《子夜》对上海都市生活的把握为例。如何来揭示都市生活的灵魂,这一直是现代中国文学面临的重要问题。20世纪以来,中国文学表现乡村生活,诞生了一批杰出的作家作品,而对于都市生活的表现,相对要弱得多。茅盾的《子夜》是少数几部在表现城市生活上获得成功的作品,它对于都市生活核心内容的揭示,是准确、有力的。

在《子夜》中,他不仅表现20世纪30年代在旧上海,金融资本与实业资本的冲突,也表现当时金融资本、实业资本与中国政治、中国乡土经济的冲突。这样的表现在中国现代小说世界中独树一帜。茅盾或许不一定完全懂得当时金融交易的秘密,但当金融资本与实业资本出现冲突时,他看到当时实业资本的不堪一击。对于当时金融资本的运作规则,茅盾看到它与政治权势纠缠的一面,清楚地揭示出在那个时代,没有一个金融巨鳄可以脱离政治力量的庇护,以及当时的政治权势要想在军阀混战的中国乱局中获得胜算,也需要财团和金融巨鳄的支持。这样的都市生活,在茅盾《子夜》之前,从来没有人表现过,而后来的作家作品中也很难寻觅到这样的表现力度。

之所以有这样的独特性,可能与茅盾的经历有关,也与他的博学多见有关。因为很少有现代作家能像茅盾那样,从踏上文学之路开始,就有着深厚而独到的生活积累,这使得他提笔书写相关的人物、故事时,很多细节和场景自然而然地浮现出来。

另外,茅盾的文学知识的渊博众所周知。20世纪40年代文坛曾经传言,茅盾熟记《红楼梦》,朋友宴席上随便抽取一章,他都能背诵下来。而他对外国文学的阅读,也是数量惊人。批评家李健吾在《忆西谛》中就记录过茅盾早年认真研读西方文学批评史原著,对西方文学思潮的演进历史非常熟悉。另外,据统计,单单是《茅盾全集》收录的译文,就涉及40多个国家的200多部作品,这从一个侧面揭示了茅盾的文学积累之深厚。所以,广阔而深邃的现实主义道路,在茅盾的文学世界中不是简单的模仿,而是他多方面人生探索和无数知识的长期积累、融会的结果。

3.深入持久地激励着一代又一代的中国作家潜心于长篇小说创作

20世纪二三十年代以来,茅盾的文学创作和理论建构一直在中国文坛发挥实际影响,不断有作家、评论家赞同他的观点,自觉接受他的思想影响。特别是1949年之后,茅盾一直担任中国作家协会主席之职,创办《文艺报》《人民文学》等重要文学报刊,对新中国文学产生过深刻的影响,同时他发表的批评文章就有100多万字。像创作过《李自成》的姚雪垠和写作《创业史》的柳青,在创作思想上,都服膺于茅盾的现实主义。

另外,像20世纪50年代成长起来的小说家茹志鹃、陆文夫等一批实力派作家,都得到过茅盾的大力推荐。茹志鹃在总结自己的创作经验时,曾说:“我读茅盾先生的《春蚕》,我在这里看到的,仅仅是养蚕人的忧患辛勤和希望?是老通宝的忧恨、迷信、无情?是那河湾后面驰出来的轮船?还是那大门关得紧洞洞的茧厂?……我想,我看到帝国主义吸血的针尖,怎样伸入中国的每根静脉里,我看到那个时代的忧患。我不知道这是以小见大的手法,还是以大见大的手法,总之,我觉得一个数千言的短篇,竟能包含这样多、这样深的社会内容,这是我所羡慕,我想追求的。”

20世纪60年代,茅盾助推“中间人物”论,小说创作中产生一批独具性格特征的“中间人物”。他们与当时文坛流行的“英雄人物”形成鲜明的对照。从后来文学史的影响看,类似茹志鹃、陆文夫笔下的“中间人物”以及柳青《创业史》中带有“中间人物”性格特征的梁三老汉等小说形象,都经得住时间考验,至今还为读者所喜爱。这又从创作经验上证明了茅盾的创作影响。

1981年3月14日,茅盾在逝世前,写信给中国作协书记处,将自己的一生稿费积蓄捐赠给中国作协,希望建立一个长篇小说奖励基金。中国作协接受建议,设立以他命名的长篇小说奖。茅盾文学奖从1982年第一届评选开始,至今已经举办10届。40年来,中国社会经历翻天覆地的历史变迁,文学价值也相应发生沧桑巨变,但茅盾的文学影响以“茅盾文学奖”这一特殊方式,潜移默化、深入持久地激励着一代又一代的中国作家潜心于长篇小说创作,贡献出不少优秀的长篇作品。

对于茅盾文学观念的深入研究和探讨,深深地吸引着当下的文学研究者。1983年成立的中国茅盾研究会,会员遍及海内外。在新世纪,会员们不断有新的作为,不仅出版了60卷的“茅盾研究八十年书系”,而且也编选完成和出版了43卷本《茅盾全集》。上述现象说明,茅盾至今拥有着文学影响力和社会影响力,他的创作是我们不断推进中国文学发展的重要历史资源和价值参照。

(作者:杨扬,系中国茅盾研究会会长、上海戏剧学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制