8月10日上午,接到武汉大学历史学院教授朱雷先生的高足刘进宝教授发来的消息,朱雷先生去世了,我一时难以接受。20多天前的纪念唐长孺先生诞辰110周年座谈会,朱雷先生参加了一天的会,还发了言。从照片上看,他的精神状态还不错,想不到这么快就离世了。近四十年来同朱先生交往的点点滴滴和他对兰州大学历史学科的帮助,历历在目,夜不能寐,撰写此文,以作为对朱雷先生的缅怀。

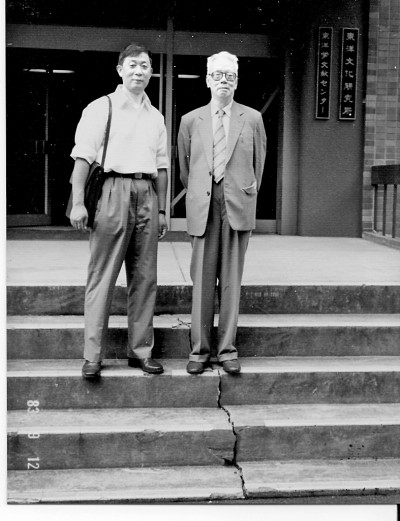

我第一次见到朱雷先生,是在1983年召开的中国敦煌吐鲁番学会成立大会上。那次会议规模很大,很多学界名家云集兰州,唐长孺先生也来了。当时唐先生已经七十多岁了,戴着一副深度近视眼镜。每次出行,朱雷都是小心翼翼搀扶着唐先生。那时,朱雷已经是同辈学人中的佼佼者了,但是对自己的老师依然这样细心照顾。这虽是小事,但很多人做不到,不是说没有这个能力,而是缺乏这种耐心和谦虚的态度。后来,因为参加敦煌吐鲁番学术会,常常会见到朱雷先生,加上我的一个博士跟着朱雷先生做博士后,交往就逐渐多起来。

朱雷先生为人一丝不苟,他的论文数量不算多,但非常严谨,就像学术界对他的评价那样,篇篇都是精品。我佩服朱雷先生把学术研究做得那么精湛,也佩服他能将武侠小说这个业余爱好研究得细致入微、条理清晰。上大学以前,我也喜欢读小说,自从进入大学特别是留校从事历史研究后,就很少看小说了。改革开放后的二十年,最风靡的就是武侠小说,但我自己是武侠小说盲,没有看过一本,最多也就是跟着家人看看电视剧而已,而且是断断续续,只知道梅超风、东方不败、灭绝师太、郭靖、黄蓉这几个武侠人物,除此之外,几乎什么都不知道。然而,我喜欢听别人“吹”武侠小说,特别是喜欢听朱雷先生谈武侠。他讲武侠,追根溯源、入微梳理,常常听得我目瞪口呆,只有“撅屁股磕头”的份儿。我心想,朱雷先生虽然是业余爱好者,但他在武侠小说上的造诣,完全可以赶上从事文学研究的专家,可以同他的吐鲁番文书研究相媲美。

我对朱雷先生更深刻的印象,是他的热心肠。我从1993年开始参与兰州大学敦煌学博士点的申报,1995年又作为学科带头人牵头申报博士点。那一年,申报的通讯结果出来后,我去武汉大学拜访朱雷先生,向他汇报兰州大学敦煌学的情况和学校的企望。朱雷先生热情地招待了我,还请我一起吃饭。那时我才39岁。离开武汉后,我准备南下广州,拜见中山大学的敦煌学家姜伯勤先生,也是为了博士点的事。虽然此前见过姜先生多次,但是这是第一次因公务拜访,能否谈好,心里没底。知道了我的担心,朱雷先生让我放心去,专门给姜先生打了电话。广州之行很顺利,这得益于朱雷先生的引荐。虽然这次准备工作很充足,但中间出了点小插曲,我们还是没有拿到博士点。1998年,我再次牵头申报,又去拜会朱先生,讲了前一次申报中的失误、存在的问题以及整改举措。他认真听了我的讲述,也提了建议,还鼓励我再次去广州拜见姜伯勤先生。这次申报终于顺利通过,这得益于朱雷、姜伯勤等学界前辈的大力支持。兰州大学中国史学科能有如今这样的规模,兰州大学敦煌学能从一个硕士点发展成为敦煌学博士学位授权点和博士后科研流动站,进而成为国家重点培育学科,这些都离不开朱雷等老一辈学者的扶持和帮助。

朱雷先生留给我的深刻印象,还有他对待学术的严格。1999年,教育部启动首批人文社会科学重点研究基地建设项目,兰州大学敦煌学研究所参与申报。由于学校大力支持,教育部也非常重视,我们顺利通过了通讯评审。当年10月份,教育部对首批15家基地实地考察验收,兰州大学敦煌学是15家中最先进行考察的基地。考察验收的汇报会,气氛很紧张,好在还是通过了。兰州大学敦煌学拿到博士点才一年,此时又成为教育部人文社会科学重点研究基地,简直是跨越式发展。朱雷先生是基地的首届学术委员会委员,基地就是在各位学术委员会委员的严格要求之下发展起来的。得益于他们的最初设计,兰州大学敦煌学才有了今天的规模和水平。2000年,基地举行学术委员会会议,制定敦煌学的中长期发展规划,并评审项目。我们从来没有做过这样的中长期规划,学术委员会的委员们对我们的规划并不满意。当时,教育部人文社会科学重点研究基地只有15家,委员们对我们敦煌学基地的期望值很高,对中长期发展规划和申报的项目都提出了很多批评意见。朱雷先生虽然也指出了规划的不足和项目申报存在的问题,但还是帮忙打圆场,说中长期规划可以慢慢完善。对于俄藏文献整理项目,朱雷先生当面提出了批评,项目最终没有通过。牵扯到学术的问题,他毫不留情。他对待学术的严谨态度,给我很大震动。没有这种严格要求,就没有我们后来的认真工作。这件事过去二十多年了,至今记忆犹新,我们仍然惦念朱雷先生对兰州大学敦煌学的帮扶之情。

基地建立后不久,我们请朱雷先生到兰州大学做学术讲座。那时,经费非常有限,开支捉襟见肘,吃饭就在我们学校的专家楼食堂。有时我陪他一起吃饭,他总是说少点些,简单点,够吃就行。有一次,我让刚留校的一位青年教师陪他,这个年轻人不知道朱先生的脾气,一下子点了八个菜,惹得朱先生很不高兴,让他打包拿走,他还不肯。结果朱先生自己打包,下午上课时提到研究所,分给了学生。通过这件事,我更加亲近朱先生,为他的勤俭作风所折服。不熟悉朱雷先生的时候,总以为这么著名的学者一定会有架子,有了接触后才发现,他不仅一点架子都没有,而且平易近人,非常好相处。

讲座进行了好几天,学生们听得津津有味,兴趣很浓。讲座结束后,我请朱先生去银川考察,他欣然同意。我们两个坐长途班车到了银川,在我的好朋友、宁夏考古所罗丰的安排下,考察固原须弥山石窟、固原博物馆、西夏王陵和贺兰山岩画。在路上的几天,顿顿饭都是路边小店的生汆面片——揪面片煮熟,再放进去一些肉丁,味道非常鲜美。我们一人一大碗,朱雷先生吃得有滋有味,非常随意,没有一点大人物的派头。如果吃米饭,也就是两个菜,够吃就行。记得考察完贺兰山岩画,我们三个人要了半只鸡、三碗米饭,就打发了一顿饭。考察期间,我们两个人一直住一间房,他说开单间太浪费。记忆最深的,是去须弥山石窟考察。司机师傅把我们送到门口就离开了,我们自己参观。看过大佛寺,我们走到一座山前,山很陡,连滚带爬、手脚并用才登上去,结果山上却什么都没有,但是空旷的洞窟前蚊子超多、超肥,直往脸上扑,咬得我们俩身上全是红疙瘩。司机师傅在外面等得着急,就开车进来找,发现我们两个还在石窟外瞎转悠,赶紧送我们去参观须弥山最好的洞窟。参观结束时,已经是满天繁星。等我们走出来,在昏暗的灯光下,石窟管理员锁上了大门。在回程的路上,只有我们这孤零零的一辆车,在沟壑漆黑的山间公路上奔驰。时隔多年想起此事,由于我的失误,让朱雷先生受了那么多罪,喂了蚊虫那么多血,还是觉得挺对不起他的。

朱雷先生已经去了西方净土世界,但是他留下的点点滴滴记忆,还留在我们的脑海中。

愿朱雷先生一路走好。

(作者:郑炳林,系兰州大学敦煌学研究所所长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇