编者按

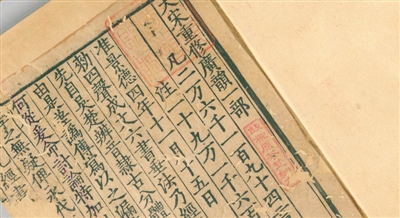

中华文明传承数千年,积淀了浩如烟海的文化典籍。然而,由于汉语语音、文字、词汇、语法等都已随时代发展而产生变化,后世要通读典籍,不仅要具备文字、训诂知识,还要掌握音韵知识。“非通音韵,即不能通文字训诂,理固如此。然不通文字训诂,亦不足以通音韵。”国学大师黄侃,道出了传统“小学”音韵与文字、训诂之间畛域有别而相互为用的关系。习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出:“要重视发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学’、冷门学科。”音韵学作为研究汉语语音系统的学问,被视为不易掌握的冷门“绝学”。本期《语言文字》从古音学视角,为您介绍上古音韵研究的基本面貌,敬请关注。

一种学问,只有在人类自觉和需要的时候才会引起关注与研究。汉语的古音,唐代以前既无人关注,更无人研究。南北朝以前,汉语的声调还无人知晓;直到刘宋时期,文人才开始关注声调与诗歌平仄和押韵之间的关系,开始编撰韵书为创作新诗“永明体”服务。

音韵学家所说的古音,指的是先秦汉语读音;古音学则是指研究先秦汉语语音系统而形成的学问。唐初的陆德明汇集汉魏六朝以前230余位经学家的注音与训诂,考证其异同,撰《经典释文》,开古籍异读研究之先河。然陆氏的异读研究还算不上真正的古音学,南宋吴棫受陆德明启发,才开启了古音研究之大门,成为古音学的开山鼻祖。南宋以来的800余年间,历经数代古音学家的“推阐加密”,古音学研究成就辉煌。

草创 古音研究从古韵始

古音研究是从古韵开始的。吴棫研究古韵部的语料主要是“风骚”等先秦韵文的押韵。《毛诗叶韵补音》是吴棫研究古音的开山之作,他效法陆德明的研究方法,汇集前人所举《毛诗》“叶音”的例子,归纳《诗经》的用韵规律。吴氏认为,古人用韵宽,可以“通转”,故将先秦古韵分为九部。其分部虽略显粗疏,与先秦实际的韵部相去甚远,但起到了古韵研究的启蒙作用。故《四库全书提要》写道:“自宋以来,著一书以明古音者,实自棫始……棫书虽牴牾百端,而后来言古音者皆从此而推阐加密,故辟其谬而仍存之,以不没筚路蓝缕之功焉。”这个评价比较客观。

南宋研究古韵的学者还有郑庠和项安世等,可惜他们的著述几乎失传,后世对其研究成果一知半解。从陈振孙的《直斋书录解题》中得知,郑庠撰《诗古音辨》一卷,其古韵六部说见于元代熊朋来的《经说》和清代戴震的《声韵考》中。王力先生说:“郑庠由宋代语音系统推测先秦语音系统,只知合并,不知分析,所以分韵虽宽,按之《诗韵》,仍有出韵。”张民权先生也说:“郑庠的古音研究也是有成就的,尤其是他的古韵分部的原则,对清代古音学产生了极为深刻的影响。”又据《宋史·艺文志》记载,项安世撰《诗经前说》一卷,《经解》二十卷,其古韵的分部,粗线条有十一部,细分则有十三部以上。

元明两代的古音学家曾不遗余力地批判宋人的“叶音”说。因为“叶音”说的本质是以唐宋音为标准来改读“风骚”的押韵以求和谐,这就严重背离了语音的历史发展规律。焦竑在《古诗无叶音》中说:“诗有古韵今韵。古韵久不传,学者于《毛诗》《离骚》皆以今韵读之,其有不合则强为之音。”总体而言,元明古音学家没有系统研究过古音的声韵调,对古音系统的重建没有多大贡献。

重建 古音研究全面发展

清代古音学研究迎来了全面发展的阶段,一大批古音学家不仅对古韵展开持久深入的讨论,取得重大突破,而且在古声母和声调的研究方面也取得所未有的成就。

(一)古韵部研究

宋人研究古韵部时,把《广韵》的每一个韵部都看成一个整体,没有想到把它们拆分后再重组,因此,尽管韵部定得很宽也难免出韵。顾炎武把《广韵》的某些韵拆分成几个部分,再与其他韵合并,创建了离析《广韵》的新方法。《广韵》离析法,既照顾到了语音的系统性又兼顾到了语音的历史发展,成了古韵研究的基本原则和方法,可谓“匹夫而为百世师,一言而为天下法”。

潘咸是谐声偏旁归类法的创造者与实践者,继后段玉裁正式提出“同声必同部”的构想,使谐声偏旁归类法也成为古韵研究的基本原则和方法。

清人研究古韵,或偏重于以《诗经》用韵及谐声系统为依据,或注重以等韵的音理进行分析,前者叫“考古”,后者叫“审音”,由此形成“考古派”与“审音派”。而考古与音理分析相结合的方法也成为古韵研究的基本原则和方法。唐作藩先生说:“自顾炎武开始,考古派一般都忽略了审音,而审音派自江永起没有不重视考古的。江有诰是审音与考古结合得最好的。”

(二)古声母研究

与古韵部相比,古声母的研究远远滞后,直到明末清初才首开其端。钱大昕在这一领域作出重大贡献。

第一,古无轻唇音。“轻唇音”即唇齿音。中古汉语的“非、敷、奉、微”四个唇齿音声母,在先秦仍读双唇音(重唇音)“帮、滂、并、明”。这本是明代陈第的重大发现,但他没有明确提出先秦无唇齿音的理论来,清人钱大昕才是“古无轻唇音”的创造者。他说:“凡轻唇之音,古皆为重唇。”

第二,古无舌上音。“舌上音”即舌面前音。中古汉语的“知、彻、澄”三个舌面前音声母,在先秦仍读舌尖中音“端、透、定”。这是钱大昕的重大发现,他说:“古无舌头舌上之分,知、彻、澄三母以今音读之,与照、穿、床无别也,求之古音,则与端、透、定无异。”

第三,古无正齿音。中古汉语的正齿音分为舌尖后音“庄、初、崇、山、俟”(也称“照二”)和舌面前音“章、昌、船、书、禅”(也称“照三”)两套声母。钱大昕认为,舌面前音声母在先秦仍读舌尖前音“精、清、从、心、邪”。

(三)古声调研究

汉语的四声虽然在刘宋时期就已发现了,但对先秦声调的研究直至清代才有人关注。无论是吴棫的“四声通转”说,还是程迥的“四声互用”说,实质上都是否定声调在先秦的存在。陈第说得更明确,“四声之辨,古人未有”。这才引发了清代学者的争议。

第一个认为先秦有四声的是江永,他说:“四声虽起江左,按之实有其声,不容增减,此后人补前人未备之一端。平自韵平,上去入自韵上去入者,恒也。”用发展变化的眼光来看待先秦声调的,段玉裁是第一人,他在《六书音均表》中提出“古无去声”说,“古四声不同今韵,犹古本音不同今韵也。”

构拟 用新方法研究古音

如果说南宋是古音学的草创时期,清代是古音学的历史重建时期,那么,现代则是古音的构拟时期。现代古音学家在继续“离析唐韵”的同时,开始着手对古音系统的构拟,尝试提炼谐声系列和谐声层级等新方法研究上古音。

(一)古韵部构拟

所谓“古本音”就是先秦韵部的音质问题。段玉裁“大略古音多敛,今音多侈”,就是说先秦古韵多细音(齐齿、撮口),今音多洪音(开口、合口)。

对古韵部音质的构拟是从现代开始的。章太炎分古韵为二十三部,黄侃分古韵为二十八部,阴阳入三分,入声完全独立,同时开始对二十八部的音质进行构拟。瑞典汉学家高本汉全面利用现代方言语料证明中古语音系统,进而推证上古音系,并分别完成中古音和上古音的语音构拟,可谓前无古人,别开生面。王力“分先秦古韵为二十九部,战国时代三十部”,同时对二十九部的音值进行了精心构拟,使古韵的分部及其音质的拟测日臻完善。近几年,郭锡良《汉字古音表稿》、孙玉文《上古汉语韵重现象研究》等利用近几十年上古韵母研究的新进展,对上古韵母系统提出了最新构拟。

(二)古声母构拟

清代熊士伯、邹汉勋等曾提出“古音娘、日二纽归泥”说,但均无足证。章太炎利用谐声、声训、异文、异读等语料作了充分论证,“古音有舌头泥纽,其后支别,则舌上有娘纽,半舌半齿有日纽,于古皆泥纽也”。高本汉则将“娘”母拟为[n],“日”母拟为[ȵ],说明它们是有区别的。黄侃总结诸家成果,拟上古声母为十九个,颇具系统性;王力拟为三十三个,并且全部作了音位构拟。至此,一个完整而严密的古声母系统形成了。

(三)古声调构拟

黄侃主张“古无上去”两声说,变相地否定上古汉语有声调。陆志韦主张“长去短去”说,他将去声分为“舒声(通平上去)”和“促音(短去)”两类,促音后来变为入声,舒声后来变为“平、上、去”三声。受陆志韦启发,王力将古声调分为“舒声”和“促声”两类四种,“上古四声不但有音高的分别,而且有音长(音量)的分别。”近20年来,唐作藩、郭锡良、孙玉文都明确提出上古有平、上、去、长入、短入五个声调,引起极大重视。

纵观南宋以来800余年间的古音学研究,一个较为完整而严密的上古语音系统呈现在我们面前。上古音系统的建立,是无数代古音学家睿智精思、反复论证的结果,前修未密,后出转精。但我们应该看到,这个系统还仅仅是古音学家们的一种构想,是否就是上古汉语真实的语音系统,尚待继续论证。

(作者:钟如雄 胡娟,分别系西南民族大学文学与新闻传播学院教授、彝学学院副教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制