1931年,陈垣完成北平图书馆藏敦煌遗书第一部公开出版的目录《敦煌劫余录》,陈寅恪在其序言中说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流。”要想在学术上“预流”,获取“新材料”无疑是必不可少的。然而,较早进入藏经洞的斯坦因、伯希和,攫取了敦煌遗书的大量精品,在没有互联网、数字化技术的20世纪初,中国学者很难获取流散英法的敦煌文献,只能望洋兴叹。

幸运的是,从1929年起执掌国立北平图书馆的袁同礼,秉持保存旧籍、启迪新知的理念,致力于搜罗学术资料。他本人曾留学美国,眼界开阔,在欧美文化界人脉甚广。袁同礼和欧美几个重要的学术机构达成人员交流的协议,派员出国或学习深造,或调查文献,所获甚丰。王重民、向达1934年奉派分别前往法英两国调查敦煌遗书,便是这一系列计划中最为成功的一例。

拍摄敦煌文献的照片,是一件技术性很强的工作,需要雇用专业摄影师、使用专业设备,才能获得质量上乘的照片。拍摄费用初步估计为5000元,这对当时的北平图书馆来说是一笔巨款。为了筹措经费,北平图书馆于1935年初与清华大学协商,共同出资,所拍照片则各得一份。在陈寅恪等教授的支持下,清华大学同意合作。后来北图还向管理中英庚款董事会申请过拍摄经费。

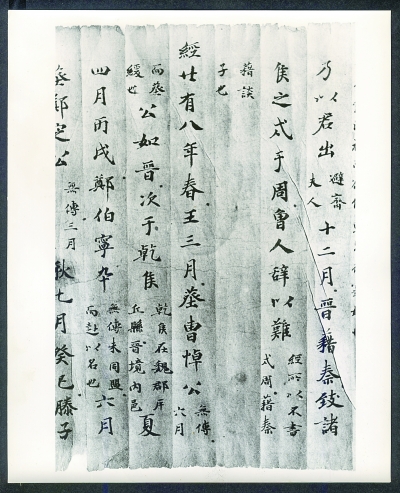

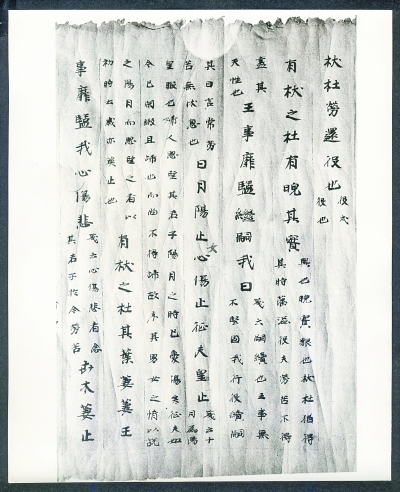

经费有了着落,王重民随即开始了拍摄。他聘的照相师是位失业的犹太人,此人“专作此项工作,上午来馆摄影,下午在家洗晒”,如此“每周可做出一百余张”。王重民本人则“每日约有半小时时间,亲加指挥与监视,以冀更能减少错误”。

袁同礼原本计划,尽可能把巴黎所存敦煌卷子全部拍摄回来。不过因卷子数量太多,势必不能全部拍摄,王重民不得不选择“于我国文史关系极钜”且“有影印价值者”拍照。所拍摄的卷子,四部典籍与佛典各约占一半,佛典只选择最重要的拍摄。对于拓本和刻本,不论片纸只字,都拍摄一份,“因石本均系唐拓,刻本则最迟亦在北宋初年,均系稀世之珍故也”。此外,又将伯希和手稿Les grottes de Touen-houang拍摄一份,以备日后研究之用。

与王重民在法国的顺利不同,向达在英国博物馆的工作却困难重重。当时英国博物馆藏敦煌汉文文献并未编目,且不提供按号浏览的服务,只能由管理者翟林奈亲自检出写卷供阅览。可能是出于保守的心态,翟林奈对向达不够友好,因而向达在伦敦阅览的敦煌遗书总共不过五百余卷。他每阅一卷,都用卡片记录其书名、尺寸、行数,并抄录首五行与末五行,富有研究旨趣的文献用方格抄本过录,重要文献则用photostat拍摄正片、负片各一份。回鹘文、突厥文部分,向达商请英国博物馆照相部拍摄。“照相部职员只有两人,工作甚忙”,因此汉文部分由博物馆介绍R.B.Fleming照相馆承担。

到1939年,王重民、向达二人共拍摄敦煌遗书照片一万余张。卢沟桥事变之前拍摄部分,陆续寄回北平,由北平图书馆善本部写经组负责保管,安全度过了十几年的战乱时期。令人痛心的是,清华大学的一份,抗战期间转移到南方,不幸在长沙惨遭日军炸毁,造成了无法弥补的损失。

全面抗战爆发之后,因交通不便,加之北平图书馆馆务南迁,正处于颠沛流离的状态,安全得不到保障,那时拍摄的照片无法邮寄回国,便都由王重民随身携带。1939年秋王重民前往美国,就把这批照片带到华盛顿。直至1947年初王重民回国,才将这批照片带回北平图书馆,与早年寄回的合在一起。寄回国内的部分,袁同礼进行了整理,编成《国立北平图书馆现藏海外敦煌遗籍照片总目》。这些难得的学术资料,很快引起了学者们的注意,并将之用于学术研究。

王重民、向达拍摄照片时,便计划将所得照片影印出版,以满足国内学术界的研究需要。事实上,他们的拍摄也是按照影印出版的标准进行的。王重民编制了《整理及选印敦煌经卷计划书》,一边在巴黎、伦敦组织拍摄,一边编辑《敦煌古籍丛编》。

《敦煌古籍丛编》拟由商务印书馆出版,两家签订了合同。王重民还特别担心商务印书馆影印时描润文字,在和袁同礼的通信中反复强调:“唯原来照片如有模糊不清之处,请商务主事人千万不要用墨笔描绘,因图清晰反而致误,这一点是商务的通病,印别的可以不管他,印此书请他千万不要犯此毛病。”王重民这封信写于1937年8月8日,当时《丛编》已经出版在即。不幸的是,仅仅5天之后,这封信还没有寄到袁同礼手中,日寇发动了“八一三”事变,上海随即沦为战场,商务印书馆的各项业务被迫停顿,《丛编》也不得不“暂行停印”。

这一“停印”,便是半个多世纪。直到2008年,国家图书馆敦煌吐鲁番资料中心将所有照片编成《王重民向达所摄敦煌西域文献照片合集》一书,交由北京图书馆出版社影印出版,皇皇精装三十大册,才最终实现了王重民、袁同礼的计划。

(作者系国家图书馆古籍馆敦煌文献组组长、副研究馆员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇