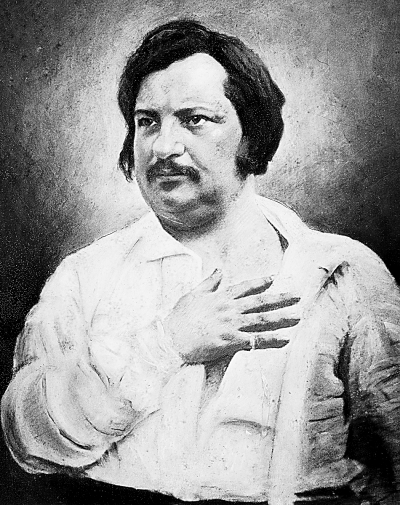

法国两位世界知名的大文豪雨果和巴尔扎克都关注东方,都有“中国情结”。雨果为情人朱丽叶·德鲁埃精心设计“中国沙龙”,还亲手为他们的女仆苏菘画了一个想象中的中国女婿,取名“苏赞”。至于巴尔扎克,他自幼便钻进父亲的“中国书斋”,沉浸在华夏文化的氛围里。

巴氏的父亲贝尔纳-弗朗索瓦·巴尔扎克是最早期的“中国迷”之一,他的书库里收藏着各种关于中国的书籍。据巴尔扎克的妹妹洛尔·苏赫维尔回忆,她哥哥整天钻在父亲那个书房里埋头翻阅,看的“中国书”超过25卷,从而对“中华帝国”的古老文化产生了浓厚兴趣。后来,巴尔扎克在自己专门撰写的长篇文章《中国与中国人》里声称:“我的童年是在中国和中国人的摇篮里度过的。”

巴尔扎克的《中国与中国人》一文,是应他的画家友人奥古斯特·博尔热之请写的。博尔热三十岁时到中国漫游,沿途写生,绘出丰富多彩的民间生活场景,包括《澳门港的穷人居所》《澳门大庙内景》《广州欧罗巴商行》《广州:帆船及远山》和颇带《清明上河图》气息的《广州郊外桥》。博尔热回到法国后,于1842年出版了一本《中国画集》,特请巴尔扎克题名为《中国与中国人》,并让他以此为名写了一部规模和深度都称得上“文论”的专著,在《立法报》上分四期连载。据笔者所知,该文至今尚未收入《巴尔扎克全集》。

文中,巴尔扎克开门见山:“我十五岁读了杜赫德神父和查理·诺迪埃在军火库图书馆的前任科洛兹耶修士关于中国的书,以及这方面多少有些虚构的游记。总之,从理论上说,我对中国已经无所不知,无所不晓,因而也有了一个社会人生而俱来的判断力。”

确实,巴尔扎克在文章里海阔天空,将中国比喻为一个“仙境”,谈到中国的伦理、美学、文化艺术、商业,触及中国人的秉性,以及社会生活的各个方面。他甚至嘲讽地说,与中国人的唯物辩证观比较起来,加尔文和路德的欧洲“累年在泥泞中行走,终日空谈泛论”,妄称“启蒙”与“进步”;自鸣得意的法国人不过是“一个篓子里的螃蟹”,“目光短浅”,竟以为“整个宇宙起于红山,止于蒙马特尔高地”。

特别值得关注的是,出于跟雨果指斥英法联军火烧圆明园同样的义愤,巴尔扎克在这部描述“中国与中国人”的著作里,写了相当长一篇“檄文”,分析英国殖民主义者1840年对华发动鸦片战争的实质,斥之为“蠢举”。他首先指出,英国自获得来自东土的茶叶,对此饮品由迷恋进而上瘾,不得解脱。然而,在与中国的茶叶贸易中英国逆差大,资本亏空,于是想到以贩卖鸦片来扭转自己所处的颓势。英国人从漫游世界中取乐,可中国人封疆守土,不越出雷池一步,自然会缺乏消遣。看透这一点,英国觉得有机可乘,遂采用罂粟制成“褐色小棒”来诱惑中国人,让对方生起“鸦片梦”,跟随马来民族那样的东方人,一起进入“天堂”。

巴尔扎克写道:“英国人以鸦片换取茶叶,在跟中国的交易中扭亏为盈。不久,中国当局发现消费鸦片造成我们法国人所谓的‘贸易失衡’,对英国向其子民贩卖毒品的勾当极其震怒。出于道德和利益两个方面同样强烈的理由,尤其是利益隐蔽于道德的幕后,朝廷下令禁止鸦片贸易。为了不再像以往那样把黄金奉献给中国,英国选择了发动战争。”

在评论英国发动掠夺中国的鸦片战争时,巴尔扎克使用了英国的绰号“约翰牛”,表达心中对欧洲老牌殖民主义的蔑视。他谴责英国发动鸦片战争的邪恶动机,揭露其“不道德”的本性。

在评论奥古斯特·博尔热的“中国画集”时,巴尔扎克借画家之口,称赞中国民情,颂扬“中国人民重德轻利”的传统优秀品格,并说:“向本欲完善资质的消费者提供毒品,老天不容。或曰,不义之财,终不得好报。”巴尔扎克声言:“中国人与埃及人像兄弟一般,都始于佛祖。然而,英国佬却对此‘视而不见’。”

纵向观之,巴氏这种感触显然跟他在“中国文化摇篮”里度过的“童年阅读”时代是密不可分的。

事实上,巴尔扎克生前始终关注中英关系的发展变化,了解到英国东印度公司将罂粟果浆制成的鸦片输入中国,至1837年数量激增,几乎达到四万箱,导致道光皇帝再度下令严禁,并派林则徐到广州查办。但是,他并不了解清朝政府官员实际上已经“鸦片中毒”,内虚中干,以为中国靠自己的智慧和孙子兵法能够打败侵略者,故乐观预测:“英国从中国人那里掠夺的一切,必得加倍偿还。”他没能料到中国会败得那么惨,更没有看见英国后来又发动了第二次鸦片战争。1858年(咸丰八年),清政府被迫与英、法、美等西方列强签订屈辱条约,鸦片竟堂而皇之地以“洋药”名目成了合法商品。不过,此时巴尔扎克已经辞世,不在人间了。

于今回头看来,在西方殖民主义肆虐的十九世纪,当中国人遭受列强凌辱而沉冤不得申述之时,巴尔扎克能够放眼世界,正义凛然地站在被欺压民族的一边,声讨英帝卑劣的侵华行径,无疑值得中华儿女深深崇敬。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇