“女儿接受免费义务教育,母亲每月领养老金,生病有新农合报销,种地政府给发钱,购农机还能享受补贴,建设和谐社会好啊。”提起和谐社会,辽宁省朝阳县雹神庙村的李春军赞不绝口,用他的话说,“一家人感觉很幸福”。

和谐社会,新实践孕育新理论

实现社会和谐、建设美好社会,始终是人类孜孜以求的社会理想,也是包括中国共产党在内的马克思主义政党不懈追求的远大目标。

在长期革命、建设和改革实践中,中国共产党一直为促进和实现这一美好社会理想进行艰辛探索和不懈努力:提出四个现代化的宏伟目标;创造性地提出建设有中国特色社会主义;促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展,促进人的全面发展……

改革开放以来,在中国共产党坚强领导下,我国经济社会发展成就举世瞩目,人民生活水平显著提高,为和谐社会建设打下坚实基础。

然而,在新世纪新阶段我国改革发展的关键时期,社会虽然总体和谐,但也存在不少影响社会和谐的矛盾与问题:城乡、区域、经济社会发展不平衡,就业、社会保障、收入分配、教育、医疗、住房等问题比较突出。

新实践孕育新理论。从2002年党的十六大提出“社会更加和谐”奋斗目标,到2004年党的十六届四中全会提出建设和谐社会,从2006年党的十六届六中全会作出《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,明确指出社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,到2007年党的十七大郑重提出促进社会和谐、建设和谐社会的任务,我们党对社会主义和谐社会的认识不断深化,决策部署逐步到位。

同样在2007年,胡锦涛总书记进一步阐明了构建社会主义和谐社会必须坚持“在共建中共享,在共享中共建”的重大原则。2011年,胡锦涛总书记在省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班上强调:“最大限度激发社会活力、最大限度增加和谐因素、最大限度减少不和谐因素。”

和谐社会,民生为本

社会主义和谐社会是以人为本的社会。坚持以人为本,根本要求在于坚持民生为本。十年来,围绕教育、医疗、就业、住房等与人民群众利益密切相关的问题,党和政府频频发力。

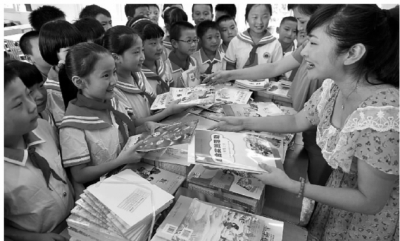

从2006年到2008年,三年间,我国城乡免费义务教育全面实现。近年来,我国教育免费惠民政策的覆盖面逐渐扩大,力度前所未有:从义务教育阶段学生,到中等职业院校农村贫困生和涉农专业学生,再到高等教育部分师范院校学生,受益人群越来越多。

2003年,新型农村合作医疗制度在全国试点。2011年,全国参加新农合的人口达8.32亿,参合率达到97%。新农合政策范围内住院医药费用补偿比例达70%,农民住院实际报销比例超过50%;2009年4月,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布,着力解决群众反映较多的“看病难、看病贵”问题。三年间,城乡居民参加三项基本医保人数超过13亿人,覆盖率达到95%以上,全民医保基本实现。

就业被称为民生之本。十年来,全国共实现城镇新增就业1亿多人,城镇登记失业率始终在4.3%以下。截至2011年年底,全国城乡就业人员76420万人,其中城镇就业人员35914万人,比2006年末增加27%。

一年开工1043万套、建成432万套,“十二五”规划纲要提出建设3600万套保障房的目标,第一年开工建设近三分之一,越来越多的人将实现“住有所居”。

十六大以来,从2004年“国家尊重和保障人权”载入宪法,到2007年的物权法,从2009年的侵权责任法,到2010年的社会保险法,再到2012年“保障人权”首次写入刑诉法……法制为构建和谐社会提供强大保障。

第一次开展绿色GDP核算试点,第一次建立环保问责制,节能减排约束性指标和干部提拔直接挂钩……这么做就是为了天更蓝,水更清,老百姓有良好的生活环境,经济社会实现可持续发展。

随着和谐社会观念的深入人心,一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会正在形成。

和谐社会,共建共享

加强社会管理,是构建社会主义和谐社会的必然要求。促进社会和谐,必须做好社会管理工作。如今,我国已初步形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局。在以保障民生为重点,建设服务型政府,整合社会资源,发挥各类社会组织服务社会,形成促进“社会和谐人人有责、社会和谐人人共享”生动局面等方面发挥了重要作用。

国家行政学院原党委书记、常务副院长陈福今认为,构建和谐社会,要求加快推进政府职能转变,完善政府公共服务职能,有利于为构建和谐社会奠定坚实的经济基础、牢固的政治基础及稳定的社会基础。

湖北武汉的百步亭社区坚持科学发展观,党支部、党小组组成领导网络,负责协调解决居民生活问题;楼栋长积极参与社区自治;“托管服务队”、“白衣天使志愿者服务队”、“联防队”等100多个志愿者服务小组、2万多名志愿者等共同托举起这个拥有12万人口、具有中国特色的和谐社区。

改革开放以来,我国社会团体、基金会、民办非企业单位等各类社会组织,一直保持着稳步发展态势。截至2006年年底,登记注册的社会组织总量已达34.6万个,涉及国民经济和社会生活的各个领域。随着社会组织的发展壮大,各类行业协会、基金会、学会、商会等社会团体组织为代表的社会力量正日益成长为服务社会管理、促进社会和谐的重要力量。本报记者 王昊魁

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制