采访手记

“又漏雨了”、“火炕又堵了”、“棚子裂大缝了”、“打煤球找不到地儿”,这一声声叹息,让10年前居住在抚顺“莫地沟”棚户区的居民备感生活艰难。10年后的今天,叹息已被欢声笑语代替:崭新的连片小区拔地而起,现代的生活设施齐备方便,居民的精神文化生活更加丰富……记者在抚顺莫地社区采访期间,心中涌动着“时代变迁”的感受:莫道棚时岁,地覆又一春。

抚顺是一座因煤而兴的城市,曾经的辉煌也带来了历史的重负,棚户区就是其中之一。为此,抚顺进行了大规模的棚户区改造工程。短短几年,创造了让人称奇的“抚顺棚改速度”,使32万居民彻底告别了棚户区,过上了新生活。

采访中,记者深感,在棚改工程中,始终有一种令人激情燃烧的精神力量,回荡在每一个“亲历者”的故事中:没有充满感情的负责精神,科学务实的创新精神,知难而进的拼搏精神和执政为民的奉献精神,棚改难以成功。

场景一

地点:抚顺市东洲区新屯街道莫地社区 人物:王雅君 关键词:“社区总理”

9月10日一大早,记者乘坐的汽车刚开到莫地社区办公楼门口,一个中等身材的“大姐”热情地迎了上来,“欢迎,欢迎!”同来的宣传部工作人员向我们介绍:“这就是莫地社区党总支书记王雅君。”

一身朴素的休闲装,黝黑的脸,笑起来格外豪爽,透着一股干练和爽朗。这位东北“大姐”,被这片棚改小区的居民们亲切地称为“俺们的社区总理”。

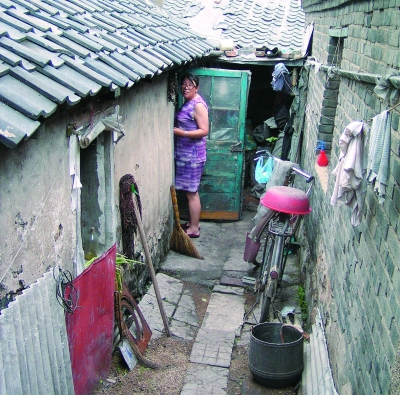

“我在莫地社区工作已经7年了,亲历了棚改的全过程。”王雅君向记者娓娓道来莫地沟的神奇变迁,“莫地社区原有棚户区居民3715人,居民居住的房屋大多是上世纪50年代初建的简易平房,每户平均住房面积不足24平方米,人均不足8平方米,家家烧煤火,户户吃井水,几百家用一个旱厕,没有供暖、排水,没有柏油路,没有公交车,生存环境极差!”

“2005年4月,抚顺棚户区改造在莫地沟拉开了帷幕。”在棚改矛盾最多的节骨眼上,原任东洲区新屯街道清泉社区书记的王雅君主动请缨到了这里。在王雅君来之前,社区书记最长的任职“纪录”是4个月。而她在这里一干就是7年,“跑断了腿,磨破了嘴”,也成了莫地老百姓的主心骨,贴心人。而这其中的“苦”,王雅君最清楚:“耍赖脱裤子的、威胁要自杀的、举刀要砍的,啥样儿的都有!”

然而,王雅君这位基层党员干部,凭着自己的热情,凭着自己的负责精神感动着多少棚户区的普通百姓。“就是瞅着我们王书记这份热情,我们也得全力支持拆迁工作。”一位棚户区大姐对记者说——拆迁是天下第一难,但抚顺打破了这个传说。4万多平方米的拆迁任务仅用40天就顺利地完成了!莫地一期施工建设13栋楼4.7万平方米,936户的施工任务只用了168天,创造了抚顺速度。

在王雅君的记忆里,那是最温暖的一天:2005年11月11日,老棚户拿到了新楼的钥匙,他们像过大年一样高兴,奔走相庆。

场景二

地点:抚顺市望花区 人物:王双庆 关键词:“拆迁”

坐在记者眼前的人,叫王双庆,36岁,敦厚老实,从外表看是一个再普通不过的东北汉子。可是,你要去抚顺望花区棚户新区里打听一下,不得了,他可是无人不知的“名人”。

他的“成名”,还要从2005年初春的一段经历说起。当年,抚顺市棚改工程刚刚拉开帷幕,时任望花区创业园区党工委组织、纪检委员的王双庆,被选派到望花区棚户区改造指挥部担任拆迁部部长。

刚一上任,王双庆就全身心地投入到棚户区拆迁工作中去。

“要把棚改居民当作衣食父母。”王双庆说,“我们拆迁部与群众接触最多,就要千方百计把党和国家对棚户区的关怀和温暖送到老百姓的心里。”

“河西有一位妇孺皆知的女精神病患者,儿子智力也有问题,老伴是老实人,什么事情都拿不准主意。”王双庆还记得,在拆迁的时候,他帮其联系了几处临时周转住房,她就是不同意去。一次,王双庆正在和同事们一起吃盒饭,她进屋就把桌子掀了,接着又把拆迁部的玻璃给砸了,同事们都很生气。回迁时但在,王双庆还是一如继往地热情地帮助这个家庭,回迁的一切手续都给办得妥妥贴贴。

在拆迁部,同事们都敬佩王双庆对棚户区居民的热心和耐心。个别棚改户喝完酒去找王双庆耍酒风,提一些无理的要求,有时候甚至扯他的脖领子,拍他的桌子,他还是笑呵呵地解答政策。

北厚棚户区有一位70多岁双目失明的老人,儿子有智障,是老低保户。他家房子不仅没有房改,还欠了35年的房费,动迁费更是无力承担。为了让老人住上新房,王双庆积极向上级反映情况,为他办理了一切拆迁手续,还按政策留了一间一层的房子方便老人出行。

2007年,王双庆当选抚顺市首届十大“百姓雷锋”之一。表彰大会那天,是棚户区的居民亲手为他戴上了大红花。

场景三

地点:莫地社区居民家中 人物:孟祥祯 关键词:“感恩”

“您这房子怎么看也不像55平方米啊,看上去大得多,很敞亮!”9月10日下午,记者走进孟祥祯老人家中,只见客厅一尘不染,窗明几净,卧室舒适宽敞,阳台上的几盆兰花在阳光的滋润下长得格外旺盛。

孟老的老伴则笑呵呵地招呼我们:“这房子的格局、设计充分考虑了居民的需求。再看看厨房,还宽敞着呢!”今年72岁的孟祥祯说,“没想到,自己活着的时候‘上楼’了,真是梦想成真了。”

交谈中,老人最常说的话就是“感谢”、“感恩”和“没想到”。他告诉记者,他一家三辈六口挤在两间棚户房里,一住就是24年!“生活在城市里,可住的还赶不上农村。”

“走进莫地沟,到处是煤丘,垃圾堆成山,脏水遍地流。”这是孟祥祯编的顺口溜。老人回忆说:“棚改前的莫地社区就像顺口溜描述的那样,居住条件差,居民做饭、打水、上厕所都非常困难。”孟祥祯伸出手掌说,你看,原来在棚户区,为了取暖,整天要扒火炕里的积灰,要么就是打煤坯,手掌总是黑的,指缝和手纹永远是黑的,怎么洗也洗不干净。

2005年,棚户区改造在莫地沟拉开帷幕,共动迁1487户,建新楼106栋,建筑面积34.8万平方米,安置回迁居民6407户,16018人。孟祥祯记得,刚棚改时,时任辽宁省委书记李克强来视察,那时社区一期13幢新楼刚竣工,李克强拉着他的手问:这房子质量怎么样?随后,李克强跟着他们进屋查看,孟祥祯听到工作人员说:这房子,比书记的宿舍还好。

住上楼房的孟祥祯幸福之情溢于言表:“环境好了,地绿了,天蓝了,心里也感到幸福了。你瞧,在我们社区有公园,有文化广场,还有健身器材;晚上你要在的话,还有扭秧歌、放电影……我老孟头住楼房的梦圆了,还能有这么好的社区环境,真是要感谢党和政府!”对于现在的生活,老人很满足。本报记者 毕玉才 杨亮 本报特约记者 刘 勇

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制