一

中国产酒的历史悠远久长,因酒而生而长的文化同样丰润华彩,但作为商品的酒名(下称酒名),却是中古近古的事(虽然当今的酒名多如牛毛无法统计)。中国第一部大型类书唐人欧阳询所编撰的《艺文类聚》七十二“食物部·酒”里,详尽记有酒的历史、酒的别名、酒事、酒诗等,但没有酒名。唐之前(或者说中国古今诗人)写酒诗最多的可能应数陶潜,其中《饮酒二十首》最出名。但是,这二十首里都无酒名。酒名真正地进入到历史的现场,大约应是元明特别是明代的事了。明后期的小说《金瓶梅》,见证了酒名这一文化事件及文化演变节点的现场。如“金华酒”这一酒名,是《金瓶梅》出场最多的一款酒名,仅第三十五回,“金华酒”就出现四次:

金莲道:“……揽了人家说事几两银子,买嗄饭在前边治了两方盒,又是一坛金华酒,……?”。

金莲快嘴,说道:“吃螃蟹,得些金华酒吃才好。”

早间韩道国送礼相谢:一坛金华酒,一只水晶鹅,一副蹄子,四只烧鸭,四尾鲥鱼。

把金华酒分付来安儿就在旁边打开……

金华酒,据“浙江新闻·金华”网文称,唐五代十国便有了,又依据官府两宋在其课税的数额,以证金华酒及酒名的历史悠久。《金华时报》专文《围炉煮酒回望金华酒的素年锦时》(2018)也持这种说法。但这一说法很是有疑问。宋人编纂的最庞杂的两部大型类书《太平广记》《太平御览》就无金华酒的记录,特别是《太平广记》专卷“酒”的专节“酒名”中,列有十余种酒名却无“金华酒”一名;另一部宋人写就的日用百科全书《事林广记》里也没有“金华酒”的名字。《事林广记》共录酒名及麹制品三十八种,但其中并无金华酒。至于说到酒榷的设立,据唐人杜佑《通典》“食货十一·榷酤”记,汉孝武帝天汉三年(公元前98年),“初榷酒酤”,唐初官酒私酒并立,定酤酒户,“随月纳税”,至德宗建中三年(782年),禁私酒,办官酒,“收利以助军费”。宋后,一开始也是严禁私酒,酒大多为“官酤”,后允许百姓买卖,但以酒的高税作为政府的重要财政来源(见《宋史》志第一百三十八);南宋时,酒税主要源于四川、两浙。以“金华酒”作为本文的楔子,或者说,作为个案,通过酒名在历史典籍和文学作品两种不同文本的表达和叙事,观察酒名考古时的历史现场和历史想象。

二

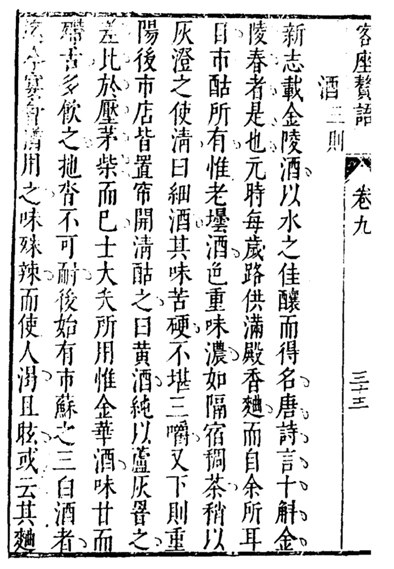

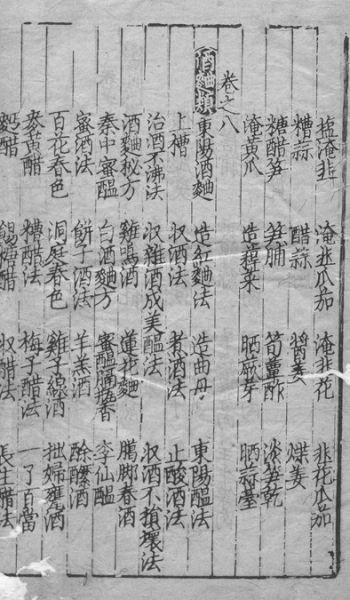

到了元代,元人宋伯仁的《酒小史》录春秋至元代酒品一百余种,其中录有“金华府金华酒”(此或许就是“金华酒”在酒史上的最早记录)。从两宋到元是酒一个重要的发展时期,元之前,中土似无蒸馏酒。蒙元铁骑打通了欧亚大通道后,蒸馏技术被引入到了中土。到明一代,酒在中国形成了第一个黄金时期。奇怪的是,《宋书》食货志里尚有专章记录酒与酒榷等事,反而到了《明史》,酒和酒榷却几乎没有了踪影。《明史》卷八十一仅在“食货志(五)”之一的“关市之征”里提及,而且只一句“太祖初,征酒醋之税”,顺带一句,酒与醋,都是粮食发酵的产品。也就是说,在明一代,酒于正史几乎等于零。不过还好,酒在明人的专著和小品里多有提及。嗜酒成性的顾起元所著的《客座赘语》“酒三则”,在酒事的记载上是比较详实的,共录国内海外(当时称“夷酒”)各种酒四十余种。其中就

有与《金瓶梅》里同名的酒名,如“豆酒”(淮安、绍兴等地产)、“内酒”(官绅家里的自酿酒)等。除了酒名兴起并进入到市场和文本之外,再就是葡萄酒进入了大众的酒谱序列。关于葡萄酒(蒲桃酒),得多说一句。关于此酒,最早记录的恐是西晋的《博物志》,张华说“西域有蒲桃酒”。《客座赘语》指出蒲桃酒由拂菻国传入。拂菻国古为东罗马帝国,明时已成为奥斯曼帝国(即今巴尔干半岛及土耳其等)。“蒲桃酒”什么时候成为“葡萄酒”的呢,见报文说,陈寅恪先生专门论述过葡萄酒的来历(但笔者检读三联书店出版的多种《陈寅恪集》未见)。葡萄酒,至少在唐就有了,王翰的“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”可证(葡萄酒和琵琶原都为西域所产)。由于明代建立起了比明之前所有朝代更庞杂(或更完备)的朝贡体系,在南亚以及东南亚诸国,酒业特别是酒的贸易也兴旺了起来。当时海外记事最丰的当数《瀛涯胜览》。《瀛涯胜览》的作者马欢,是随郑和三下西洋的航海家、博物学家,因而可以相信此书所记载海外奇闻,大约也应是作者的所见所闻。《瀛涯胜览》记有如占城(今越南中南部)“酒有米酒、椰子酒、二者俱是烧酒,其价甚贱”;如暹罗国(今泰国)“若有妻与我中国人通好者,则置酒饭同饮坐寝,其夫恬不为怪”,如古里(今印度西南部)免罪者回家“亲戚致贺饮酒”等等关于酒及酒事的趣闻。其“烧酒”一说,亦可见明时的高度蒸馏酒,已经漂洋出国。明代之前元人所著的《真腊风土记》“室女”一章里,作者周达观就记载了同为南亚次大陆的柬埔寨(当时称“真腊”)的酒事。此时的“夷酒”,与明代的酒一样,已经有了商标名。《事物绀珠》就录有三十种夷酒的酒名,如“槟榔酒”“石榴酒”“甘蔗酒”“美人酒”等。因酒,我们可以想象当时的中国与世界的关系,或者说因酒诞生的区域性“世界贸易”,在元明已“如火如荼”。随说一句,此时,中国的茶,除东渡日本外尚未西行。历史的吊诡在于,酒先出海茶后出海,但茶出海到欧陆(十七世纪荷兰)特别是到了英伦三岛后,不仅成为世界性商品,而且改变了英国、同时也改变了中国(见刘火《茶的力量》,《中华读书报》2018年9月5日)。而与葡萄酒及啤酒相比较而言,中国的白酒至今未能成为世界性商品。

顾起元所说的“味甘而殢舌”的金华酒,到了清代,袁枚的《随园菜单》有了详尽的记录:“金华酒之清无其涩,有女贞之甜无其俗,亦以陈者为佳,盖金华一路,水清之故也。”《随园菜单》也录有“绍兴酒”。如果按袁枚所录,“金华酒”与“绍兴酒”应是不同品种的酒,即便两种都出自绍兴或者两种酒都属黄酒,《金瓶梅》里只有“金华酒”而没有“绍兴酒”。明代有“绍兴酒”吗?明著《事物绀珠》卷十四“酒母·古今酒名类”里记有“黄酒”“腊黄酒”“金华酒”等,却没有“绍兴酒”。

三

金华酒(明人黄一正认为酒质酒味“甘纯”),现在一般被认为是一种类似今天绍兴黄酒一类的酒。黄酒始产中国,与葡萄酒、啤酒并为世界三大古酒。糯米、黍米、粟等谷物作为原料,酵母发酵,酒精度大约14%-20%。中国南方北方都有生产,因其产地不同,其味也略有差异。就今天来看,最著名的当数绍兴黄酒。《客座赘语》专门讲了黄酒的制作方式:老坛酒,因“色重味浓,如隔宿稠茶”,然后“稍以灰澄之使清”,此时叫“清酒”,再“重阳后置帘开清沽之”,便成“黄酒”。单一谷物,发酵、蒸馏、装坛储藏、起封。虽然依然是甜酒,但在明之前的“醪糟酒”上实现了重大的变化,变化的关键即蒸馏。

今天饮黄酒大约有两法,一、直接饮用,二、温热饮用。《金瓶梅》写饮用金华酒大约也是这两法。直接饮用,如二十三回“旋打开金华酒来。玉楼拣齐整的,留下一大盘子,并一壶金华酒,使丫头送到上房里,与月娘吃”;温热饮用,如第三十五回“把金华酒分付来安儿就在旁边打开,用铜甑儿筛热了拿来”。关于金华酒要温吃,或者说黄酒要温吃,其他明人的著述里也能见到。如《初刻拍案惊奇》卷三“刘东山夸技顺城门十八兄奇踪村酒肆”里写过这样一个温吃的细节:“须臾之间,烫了一壶热酒,托出一个大盘来,内有热腾腾的一盘虎肉,一盘鹿脯,又有些腌腊雉兔之类五六碟,道:‘贵人休嫌轻亵则个。’举子见他殷勤,接了自斟自饮。须臾间酒尽肴完,举子拱手道:‘多谢厚款。’”。

金华酒,除了是一种黄酒外,它还是一种名贵的酒。《客座赘语》所说,“士大夫惟用金华酒”。西门庆本是一个买通地方朝廷要员从小混混小商业主迅速成长为暴发户的大财主大商业主。但就是这样一个出身,喝金华酒是西门府上的常态。男人喝、女人喝、主人喝,下人(如丫头)也喝。也就是说,金华酒此时不仅已经走入了寻常家庭(至少在商人家庭),而且也表明了明中晚期因商业的繁荣提高了整个市民的生活水平。同时还表明了中晚明的风俗、社会、政治和市民生活的重大变化。酒事既为风俗之一种,又为社会生活之一种。风俗的固化与演化,是社会固化与演化的另一种版本。从固化看见历史,从演化想象进步。

《陶庵梦忆》算得上是晚明奢华的小型百科全书,但奇怪的是,卷七“方物”里,录有许地方名物,却没有录酒名。仅有一节“张东谷好酒”——余父余叔不能饮一蠡壳,食糟茄,面即发赪。山人张东谷,酒徒。说“绍兴人可恶,对半说谎,便说我是万金豪富”。张岱博物志式的《夜航船》,在卷十一“日用部·饮食”一节里,虽有酒的记录,但极其简单。除“梨花春”“椒花雨”等三两酒名和十余件酒事酒话外,再无酒名,更无酒名产地。连疑是《金瓶梅》作者的屠隆,其专门记录博古知今器具的《考槃余事》,居然也没有酒器的记载(仅此一点,或许也证明屠隆不是《金瓶梅》的作者)。至于酒事,仅在琴事有所记载。屠以为饮酒于操琴“用酒发兴”“微醺”即可,多了、醉了,便是操琴者的“大丑”,因此酒“最宜戒”。屠隆也好,张岱也罢,都是明代的大名士,想来品茗吃酒对于他们来说,一定家常便饭一般。为什么在其书里,不录酒名呢?在西方,因酒神狄俄尼索斯一说,酒有着崇高的地位。而在中国,酒尽管也有着很高地位(咏酒的诗文数不胜数),但比起西方那样对酒的专一认知,显然要复杂多了。由此我们还会发现,风俗和社会的固化与演化事实上是很纠结的。

酒名、酒事以及酒名引发的话题,无论对器物史,还是精神史的考古,或许还真是一桩有意义的事。

四

酒名的出现或者繁杂酒名的出现,是商品社会的必然与趋势。《金瓶梅》的作者敏感地发现并建构了这一现场,以及这一现场的多种面相。

元末明初施耐庵的《水浒传》,写有很多酒事,但酒没有酒名。鲁智深吃酒,只说“先打四角酒来”(第二回),或者“吃了半夜酒”(第三回)。武松吃酒,只说筛一碗酒来,而且一吃就是十八碗(第二十二回)。好酒也没有酒名,只叫“上色好酒”(第六回)。贡酒也没有酒名,只叫御酒(七十五回)。忠义堂排座次吃大酒时也没有酒名,只有“人皆大醉”(七十回)。

与《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生同时代的冯梦龙,其《警世通言》多有吃酒的段子,酒也似无名。如第六卷俞仲举题诗遇上皇:“但遇见一般秀才上店吃酒,俞良使入去投谒。每日吃两碗饿酒,烂醉了归店中安歇。孙婆见了,埋怨道:‘秀才,你少了我房钱不还,每日吃得大醉,却有钱买酒吃!’……吃得烂醉,直到昏黑,便归客店安歇。每日如是。”同一时期的凌濛初《初刻拍案惊奇》共四十卷,查卷一至卷十,仅卷九卷十两卷不涉及到酒,其他八卷都涉酒事。八卷里有“酒盏”“酒钱”“酒保”“酒楼”“酒席”,以及“打了几角酒”等酒具酒事,但唯独没有酒名。《二刻拍案惊奇》里涉酒的场景也不少。如卷二十五徐徐茶茶酒酒乘乘闹劫人郑蕊珠鸣冤旧案里有:“如何叫得茶酒?即是那边傧相之名,因为赞礼时节在旁高声‘请茶’!‘请酒’!”这里的“请茶”与“请酒”大约是某酒保的专属名号,或是这一傧相的绰号。可见茶与酒在招待应酬婚丧嫁娶等的重要功用。而又因了茶和酒,才有了这个绰号。《二刻拍案惊奇》卷三十六王渔翁舍镜崇三宝白水僧盗物丧双生里写到了专业的酒坊和酒工:“话说宋时淳熙年间,临安府市民沈一,以卖酒营生,家居官巷口,开着一个大酒坊。又见西湖上生意好,在钱塘门外丰楼买了一所库房,开着一个大酒楼。楼上临湖玩景,游客往来不绝。沈一日里在店里监着酒工卖酒,傍晚方回家去。日逐营营,算计利息,好不兴头。一日正值春尽夏初,店里吃酒的甚多。……五客拥了歌童舞女,一齐登楼,畅饮更余。店中百来坛酒吃个磬尽。”或许这是专业写酒最有份量的文字,涉及到在明一代酒业的发达、酒生产的前店后坊商业格局,以及酒的交易与酒客们遇酒时的兴奋等等,但却依然没有酒名。

元人的《酒小史》的酒名多以产地为名,如:杭城秋露白、西京金浆胶、相州碑玉、蓟州意珏仁酒、金华府金华酒、高邮五加皮酒、汀州谢家红、广南香蛇酒、黄州茅柴酒、燕京内法酒、关中桑落酒、淮安苦蒿酒、云安曲米酒等一百余种。到了明代《客座赘语》,酒既有产地命名也有品种命名。如:大内满殿香、大官内法酒、京师黄米酒、蓟州薏苡酒、永平桑落酒、济南秋露白酒、麻姑神功泉酒、绍兴荳酒、粤西桑寄酒、粤东荔枝酒、汾州羊羔酒、成都郫筒酒、关中蒲桃酒等五十余种酒。《事物绀珠》里的酒名更是似锦繁花:麻姑酒、绿豆酒、瓜州甜酒、状元红、鹅儿黄、鸭头绿、镇江煮酒等等。《金瓶梅》里的十多种酒名,产地命名的如“浙江酒”“南酒”等,酒品命名的如“竹叶清酒”“菊花酒”“茉莉花酒”“木樨荷花酒”等,正好与记实的《客座赘语》吻合。不过,这种状况与同时期的其他记载不同。即便《二刻拍案惊奇》写过清酒如“清酒红人面,黄金黑世心”(卷二十八)等,但也都没有具体的酒名。即便在同一本《金瓶梅》里,记酒和记酒名,也是不同的。郑培凯在《〈金瓶梅词话〉与明人饮酒风尚》(1984)一文就注意到一个现象,郑说“在十五回以前,书中提到饮酒的场合,都不说明酒的种类”,原因是《金瓶梅》的前九回大约沿袭了《水浒传》,之后才是兰陵笑笑生的自我表演。除了前文所举,与《金瓶梅》同时的《万历野获编》《考槃余事》等记实性著述,对酒似乎也讳莫如深。《万历野获编》是一部包罗万象的类书性质的笔记体(小品文)大书,竟然也没有关于酒的记载。顺带说一句关于酒孰优孰莠或禁忌的话题,在《客座赘语》“酒三则”说酒名酒产地之后,顾起元特别写了一句话:“四川之咂麻酒,勿饮可也”。现在“咂麻酒”是何种酒(黄酒、还是烧酒?)也无考。清代的大学者李渔在其《闲情偶寄》里似乎也在回避这个话题。除了没有酒(与茶)的专章外,李渔还专门强调“不载果食茶酒说”——“至于曲蘖一事,予既自谓茫然,如复强为置吻,则假口他人乎?抑强不知为知,以欺天下乎?假口则仍犯剿袭之戒;将欲欺人,则茗客可欺,酒人不可欺也。”(饮馔部·肉食)。或许在李渔看来,记酒事或写酒事,要么无聊,要么是一件不容易的事,抑或一件乱性可能伤及风化的事。就此一事,是否也表明清人的开放远逊于明人。尤其是中晚明的开放,是近古中国最为耀眼的事。由此顺说一句,时间的长度并不一定代表文化灿烂与否和文明的先进与否。

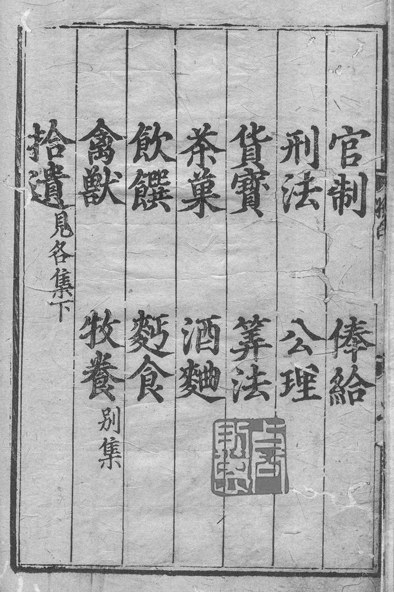

酒事里的酒名,酒名里的酒事,看来并非一件小事。酒名所蕴涵的历史现场和想象,显然是文化的想象和重构的内容之一。在明一代,记酒最详的当数黄一正编纂的类书《事物绀珠》里卷十四食物部里的“酒母媒孽”。《事物绀珠》列中土古今(主要是明代)酒名约240余种,其中含“春”的酒多达二十余种(“烧春”一词可能源于唐,兴于明)。《金瓶梅》里写到的“金华酒”“内法酒”(七十一回)、“羊羔酒”(十四回)、“竹叶清酒”(三十八回)、“菊花酒”(三十八回)、“梨花酒”(二十三回)、“木樨荷花酒”(三十四回)、“白酒”(五十二回)、“豆酒”(七十五回)、“老酒”(七十二回)、“葡萄酒”(三十四回)、“河清酒”(三十四回)、“泥头酒”(三十八回)等酒名,在《事物绀珠》里有记录,而《金瓶梅》提及到的如“南酒”(三十九回)、“茉莉花酒”(二十一回)等酒名却无记载。这表明了历史现场叙事的一些短板,或可由文学叙事和想象来补充。顺便一说,《事物绀珠》编定于万历辛卯(1591),《金瓶梅》初刻于万历丁巳(1617),两书印行几乎同一时期,于“酒名”一说,两书有同有异,可见文学文本与历史文本的差异与互补的关系。再就是,我们知道,今天四川的几大著名白酒的酒窖,经碳14测定,大都为明中晚期所建。但在《事物绀珠》所记的240余种酒中,仅有一种酒出自阆中。前文已引《宋史》,四川、两浙是南宋酒税的重要来源,想必自南宋起,四川的酒业就极为发达了。《事物绀珠》里所记的200余种酒及酒名,怎么就鲜少四川的?古今如此不同,算得上一件奇怪的事。酒、酒名、酒业、酒事,无论宋明以降的小品,还是各种大小不一的类书,特别是从历史的偏旁进入历史的文学,其所留下来的历史、社会、文化、风俗、人伦以及政治等,或许都可进入到考古现场。从某些酒名的出现与消亡、酒事的场景与演变、酒课的存在与废除等去窥视正史里看不到的历史,或是平时看不到看不清的人性的另一面。由此想到,《元白诗笺证稿》《柳如是别传》等文史巨制,便着实地回应了陈寅恪在历史研究中的“诗史互证”的可行和必然。

本文一开始所引的《金瓶梅》,里面就写了数不胜数的酒事。同为明代的小说,为什么只有《金瓶梅》写酒事时,才出现了那么多酒的具体而花样繁多的酒事?如“金华酒”在《金瓶梅》里写得何等的鲜活:不同的用场、不同的饮酒人、不同的事理,不同的风采。《客座赘语》指出“士大夫惟用金华酒”,但是反观《金瓶梅》,金华酒可用于西门府大事小事之中,对于并非士大夫和官僚的西门府,为什么可以这般胡乱地喝金华酒?除了表明明代中后期的社会阶层的变化和市井市民财富的丰饶,或许还表明金华酒的名贵已经式微?抑或《金瓶梅》离经叛道地反传统?虽然我们知道,万事万物,有始便有终。但“始”从何而“始”,“终”在哪里“终”?都是历史和人文需要刨根问底的事。也就是说,这些旧事如《水浒传》《金瓶梅》等小说所记述的历史和社会虽然早已成为历史,但是《金瓶梅》写到的何时何地何事何人所用哪种酒的历史画面和人文画面,却不时地通过经典文本显示在当下的生活里——它们断裂了吗?还与当下相关吗?文学的考古与历史的考古,或许会一样地有趣。考古历史和考古文学,不仅仅是为了当下,或许更是为了未来?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制