泉水坝

我一直认为,那眼泉是活的。

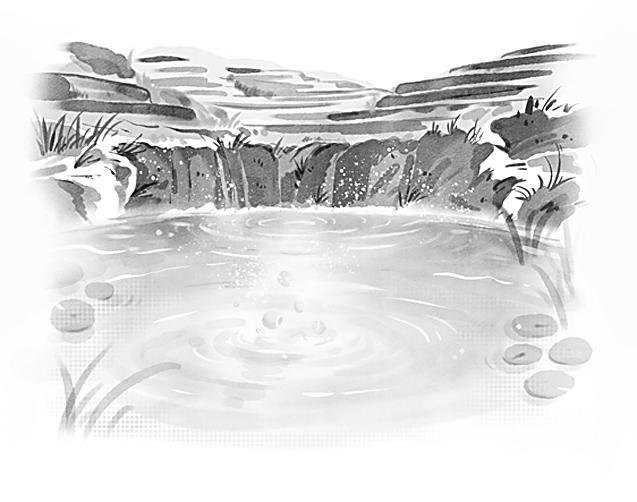

泉被称作“泉水坝”,在梯田中央,在绿意葱茏的深处。泉底的细沙已被光阴和水流淘洗了千万遍,白晃晃的,极为洁净。泉眼上的沙粒不停翻涌,像一群翩翩起舞的精灵。一串串音符,随着水泡咕噜咕噜地冒出来,像在奏乐,这是主调。周遭的沙床也会时不时冒出一个或若干个水泡,那破水而出时的轻响,便是和声。这声音细碎似蚕噬,轻柔如低语,最后化作一圈看不真切的涟漪,四散开来。

靠近岸边的水底,长满了绿得发亮的水草,丝绦一般,柔柔地轻荡着。水面边缘浮萍点点,像一个精心编织的绿环,将泉衬托得愈发清幽。岸草青青,盛比禾苗。一棵歪脖子柳树立在泉边,仿佛永远也长不大。枝条低垂,撩拨水面,似在与浮萍嬉戏,一年又一年。

水冬暖夏凉。夏日正午,田埂上的沙土能把赤脚烫出泡来。这时,将脚探入刚刚流出的泉水,一股沁骨的凉意,从脚到头,直冲头顶,那叫一个舒爽。这凉爽,仿佛是用整个盛夏的幽深换来的。寒冬清早,若有若无的雾气,浮泛于水面。探手入泉,暖意会顺着指尖,丝丝缕缕,直抵心间,温暖着整个胸腔,仿佛霎时回到了春天。泉水细咽下去,有一丝甘甜的味道。有了这眼泉,童年时代再贫苦的日子,也充满了欢声笑语。

五个村组,随意地散落在泉水坝周边,不远不近,距离都是一二里的样子,像是特意商量好了。于是,泉水坝五个村组共有。这泉毕竟远了一些,平时村民用山溪和井水淘米、洗衣,将就着过日子。只有到了年节,要酿米酒了,要沏茶迎客了,或者,某个主妇忽然起意,觉得日子该有一抹亮色了,便会挑着木桶,沿着蜿蜒的田埂,朝着泉水坝而去。没多久,就见扁担轻颤,水桶轻晃,那柳腰扶风、粉脸含笑的妇人回到了村子。那桶里装的仿佛不是泉水,而是满满的幸福。

我们瑶池组离泉最近,路也平,去挑水的人自然比别的村组要多些。挑水之前,村民总要先舀一瓢,自己喝个痛快,免不了夸一句:“这水,长力气,生精神!”那会儿,农事繁忙,村民的日子都过得很潦草。也有心气高的,要把清苦的日子过得精致,过得有精神,这样的人家去泉水坝的次数最多。这仿佛成了某种征候——若干年过去了,把日子过红火了、先富起来的那拨人,大抵就是当年即便忙得骨头都散架了,也要去挑一担甘泉来爽口润心的村民。

泉中有鱼,隐藏在水草间,那是童年时的一个谜团,也是欢乐之所在。我们用自制的纱网,在齐腰深的泉水里,网来网去,惊呼连连,把水搅得浑浊。是否网到了鱼,没有关系,要的是那股热闹劲儿。当然,也有运气好的时候,一条二指宽的鱼儿在露出水面的网兜里乱蹦,让人又惊又喜。

有一种鱼,翘着嘴,身上有一道红,如用朱砂描过,在阳光下,晃得扎眼,村人称它为“胭脂鱼”。还有一种拇指大小的鱼,村人叫它“波里古”,青黛、赭黄、靛蓝交织在一起,一身斑斓,像古陶上的图腾,颇有古意。

这些小鱼,泉水坝有,村旁的幽谷深涧中也有,它们待在水潭深处,幽灵般倏来忽往,怡然自乐。村里的老学究说,这些鱼本是大海的子民,在亿万年前的造山运动中,大地隆起,海水退却,于是被永远地幽禁在这群山之中。这种猜想,让这汪泉水,连同这片群山,顿时变得辽阔苍莽起来,也让我们从小就对外面的世界充满了向往。

我们在泉中嬉闹,追着鱼,踩着沙,把水草搅成一团麻。可只要上了岸,不过一刻钟,泉水便恢复了澄澈。我们带来的纷扰,仿佛不会影响它半分。这让我既敬畏,又有些失落。它似乎是独立存在的,或许根本就不属于这片土地。

泉水坝往上百余米,有座水库,我们以为水是从水库底部渗漏过来的。但有一年,水库见底了,泉水却不减半分。我们就猜想,水是从下边那条小溪渗透过来的。可干旱时分,小溪常常干涸得滴水不剩,而泉水依然如故。泉水坝仿佛是有生命的,洁净、丰沛、自洽、自律,超然物外。莫说几个小屁孩,我猜,就算神仙来了,恐怕也改变不了它吧?移一座高山压住它,它会在山巅开一只眼;移一口深潭遮蔽它,它会在水底撑一片天。

老人们都说,泉水坝与千里之外的大海相通。“波里古”就是从海那边,顺着泉眼钻过来的信使,然后隐逸在这一片天地中。我信了这话。于是,在某个万籁俱寂的深夜,我趴在泉边,想听听远方的潮音,不料竟在涌泉的咕噜声中睡着了。

睡在这里的,还有我的曾祖父、祖父。当年,曾祖父去广东挑盐,回家后只说了一句“除了头发不痛,全身都痛”,就永远地睡着了。他的坟墓就在泉水坝南边百米远的一座山坡上。祖父则睡在水库边的山岭上。他们在此长睡不醒,我却不行。我在泉边悠悠醒来,头顶是璀璨的星光,心里无半点恐惧。父母焦急的喊声远远地传来,我赶紧朝他们跑去。

每年清明,我总会先去泉边,蹲下身,把双手洗净,然后到曾祖父与祖父的坟头,拔除杂草,摆上祭品,点燃香烛。返回时,又会绕到泉边的柳下歇憩。其时柳树初吐嫩绿,漫山植物正在履新,揽泉自照,发现唯有水中之人,在一年年变化,难免会生出光阴如流、人世沧桑之类的感慨。这时,盯着那些生生灭灭的水泡、闪闪烁烁的波光,竟不知今夕何夕。自己是在山这头,还是海那头?在生这头,还是死那头?

后来,我离开了家乡,远赴他乡求学、工作。半生归来,发现泉水坝竟也老了。泉还在细沙之上涌着,泡还是从泉眼冒出,可不知怎的,看不出它的古灵精怪了。再不见挑水人,也没了孩童的喧闹,就连那棵歪柳树,也一脖子沧桑。五个村组的年轻人,大都外出打工了,或者干脆移居城市。泉水坝的咕噜声,细听竟似声声叹息,久久地回荡在空旷的村庄。

浮萍从四周合围过来,要将水面遮蔽。然而那一串执拗的水泡,还在夜以继日地将浮萍冲开。它们要在泉中央撑开一小片能映照山月的澄澈。这小小的一片水面,随着水泡冒出,在微微颤动,像一只不眠的孤独的眼睛。

不知是经谁介绍,某家矿泉水公司看上了泉水坝。公司带着闪亮的仪器前来检测,说水质极好,要做成“瑶池仙泉”,一瓶瓶、一桶桶地卖到外面去。村中老人闻讯赶来,并不表示支持。我明白他们内心的想法。然而,光阴一去不返,时代瞬息万变,有些东西我们终究无法留下。与其让泉水坝无人陪伴、终老乡野,不如让它搭载科技的翅膀,去泽惠千家万户。或许,这才是它一生的梦想。

这些年,我走南闯北,却从没喝过比它更清甜的泉水。我相信,走出大山的它,定会受到追捧。尤其是那些曾与泉水坝相伴,如今散落在异乡的游子,若能与它相逢,那该是怎样的惊喜!喝上了家乡的甘泉,也许脚步会更加轻快,心灵会更加丰盈——或许,生活也由此悄然发生了改变。

(作者:谢宗玉,系湖南省作协副主席)