历经十余载,奔走世界各地,聚沙成塔——

将流散的敦煌丝绸“采”回家

2025年年底,一场新书发布会在浙江大学北京研究院举行,来自北京大学、清华大学、故宫博物院、中国社科院等机构的学者齐聚一堂,共同见证两部重量级著作的发布——《敦煌丝绸艺术全集》(以下简称《全集》)与《中国丝绸艺术大系》(以下简称《大系》)。

这两部著作,代表着中国丝绸研究的两座里程碑:《全集》为一场历时18年的跨国合作精彩收尾,第一次把散落世界的敦煌丝绸在纸上“拼”完整了;《大系》则开启一个更庞大的计划,用10年时间,出版100卷,把全球博物馆里的中国丝绸“家底”摸清楚。而这一天,距离1900年敦煌藏经洞被发现,已经过去了120多年。

这,不只是新书发布,更是一场关乎国家记忆的追寻。那些流落海外、脆弱易损的绫罗绸缎,经过中国学者团队近20年的奔走,终于从世界各地的库房里被一件件找出来、拍下来、修复好,在学术意义上“回家”了。

1.补上“缺失的拼图”

长期以来,世界范围内的敦煌研究主要聚焦于两点:石窟壁画与藏经洞文献。而作为丝绸之路最鲜活物证的丝绸,却几乎被学术界遗忘,成了一大研究空白。

“敦煌壁画、文献、丝绸,这三者其实是鼎足而立的。”在北京大学教授荣新江看来,这种学术上的失衡是一种遗憾。以往,学者要么埋头文书,要么专攻壁画,唯独藏经洞出来的绢画和丝织品,因为实物太少,一直被冷落。

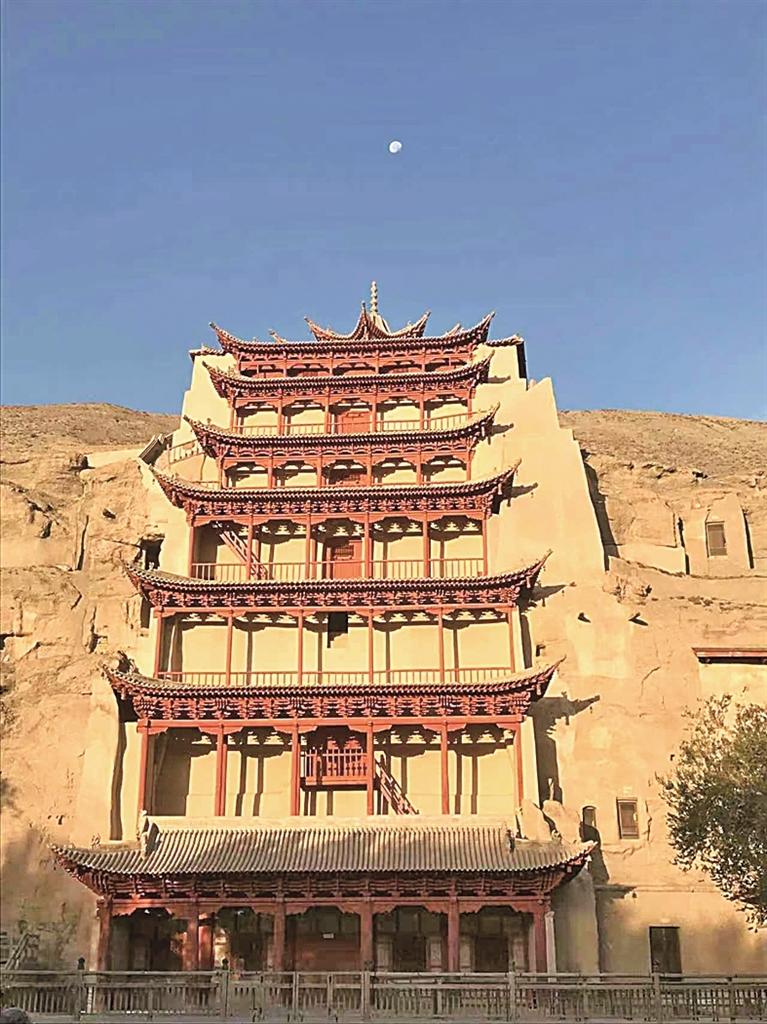

这种忽视的背后,是一段文物流散的痛史。1900年藏经洞开启后,一些国外考察队携走了数以千计的丝织品,它们大多入藏英国大英博物馆、法国吉美博物馆、俄罗斯艾尔米塔什博物馆等海外机构。国内仅旅顺博物馆与敦煌研究院有部分收藏,精华大多流散。

但这块“拼图”不可或缺。在荣新江的解读中,丝绸不仅是实物遗存,更是连接壁画与文献的关键桥梁。壁画暴露于外,色彩千年变迁,而绢画深藏洞窟或库房,颜色仍保持鲜亮,可借此推想唐代壁画的原始风貌。此外,丝绸上记录的供养人信息能与文书对应,工匠的创作、生活场景在文字与图像间彼此印证。唯有将三者结合,敦煌学的脉络才完整。

为填补这块空白,自2006年起,浙江大学教授赵丰联合东华大学、中国丝绸博物馆、浙江大学及海外十余家机构组成国际团队,开启了漫长的“寻丝之旅”。

这不是简单的拍照存档,而是一场精细协作的学术攻坚。东华大学服装与设计系史论部主任王乐、中国丝绸博物馆技术部主任王淑娟和徐铮等核心成员,多次深入海外库房——在大英博物馆、英国维多利亚与阿尔伯特博物馆和英国国家图书馆,整理了约250件纺织品和400件残片;在法国巴黎,他们与博物馆合作,邀请专业修复师对丝绸进行保护处理,并两度赴法完成资料记录;在俄罗斯、日本以及我国旅顺、敦煌,类似的沟通、记录与研究反复推进,步履不停。

历经18年耕耘,随着6卷本《全集》的出版,散落世界的敦煌丝绸首次在学术意义上实现了“团圆”。这不仅填补了敦煌学的一块关键空白,更标志着中国学者在该领域的研究,从早期的“跟跑”开始走向“领跑”。

2.为2000余件珍品做“CT”

如果说《全集》是深度聚焦于敦煌一域,那么《大系》便是一张面向全球的学术巨网。

这项工程更为浩大——计划用10年时间,调查全球80多家博物馆,整理出100卷图录。此次发布的第一辑共12卷,仅是一个开端,却已收录来自故宫博物院、湖南省博物馆、大英博物馆、美国大都会艺术博物馆等机构的2000余件丝绸珍品,年代从战国贯穿至近代,规模与分量令人瞩目。

为什么要花如此大力气做这件事?因为中国古代丝绸研究,正站在一个从“经验鉴赏”迈向“科学分析”的转折点上。

“丝绸太脆弱了。”中国科学院自然科学史研究所研究员苏荣誉说,不同于青铜器的结实,流传下来的丝绸,要么珍贵得像璧玉一样,难得一见;要么就是残片破絮,一碰就碎。很多收藏在海外博物馆的丝绸,入馆时什么样,现在还是什么样。有的挤在狭小的抽屉里,有的甚至没有一张清晰的照片。如果不进行系统整理,这些文物可能长期“沉睡”库房,直至湮灭。

研究方法也得更新。中央美术学院教授吴雪杉坦言,以前看卷轴画,博物馆光线暗,肉眼根本分不清绢本是哪个朝代的、怎么织的。“断代常依赖风格分析,容易见仁见智。”他认为,现在的研究很需要“硬证据”。

翻开《大系》,这种“硬指标”清晰呈现。每件文物不仅有艺术全貌,更配有显微镜下的高清图像与专业的织物结构示意图。平纹、斜纹、经锦、纬锦……通过严谨的技术分析,文物断代有了更科学的依据。这种“技术艺术史”的研究方法,正在重塑学界对中国工艺美术的认知。

“我们常提四大发明,但在工艺美术史上,丝绸与瓷器同样是重大创造。”清华大学美术学院教授尚刚表示,瓷器研究已成体系,海内外名品世人皆知;而丝绸研究却因实物脆弱、资料分散,始终滞后。《大系》全面收录海内外藏品的做法,为研究奠定了极其充实的资料基础。

《大系》的“全”,还体现在不挑“长相”,既收录完整华美的袍服,也包含大量残片。“所谓‘全’,正体现在不避残片。”中国社会科学院文学研究所研究员扬之水强调,很多图录只挑品相好的,但关键工艺信息往往就藏在残片里。赵丰团队把每块碎片都做了组织分析和图案复原,在纸上把断掉的经纬“接”起来,让它变成能用来比对的“坐标”。那些织造数据和结构图,外行看着可能枯燥,但对学者来说,全是宝贝。

3.看得见的“乡愁”

北京大学教授董强是杭州人,对丝绸有着天然的亲近感。他曾随团参观法国吉美博物馆,当馆长戴着白手套,与修复师小心翼翼地展开一幅耗费一年多才修复完成的敦煌绢画时,在场的中国学者无不为之震撼。

“敦煌文物,是系在中国人心头的一个结。”董强坦言,面对那些流失海外的文明遗珍,中国学者心中总会泛起一种复杂的情感,驱动着一代代学人致力于让文化遗产“回家”。

“《大系》一旦出版,这些文物的数字信息与研究成果就回到了中国。”项目团队成员、浙江大学艺术与考古学院特聘研究员王丹认为,这是另一种形式的文物回归。

曾经,中国学者研究敦煌丝绸,必须远赴重洋,申请调阅,甚至要依赖外文报告。董强曾在三峡博物馆见过一张20世纪20年代的文凭,那是颁发给一位中国留学生的纺织学位证书——当年学丝绸技术,竟要去法国。

现在不同了。中国的学术团队将散落全球的丝绸资料汇集、整理,并以中文编目,以中国的学术框架进行界定、分类与研究。“这使得丝绸研究的知识主体性真正回归中国。”董强预见,未来国际学者欲深入研究丝绸,或许首先要查阅这套由中国编纂的权威著作。

这种回归,也在悄然重塑学术研究的视角与方法。

中国艺术研究院美术研究所研究员杭春晓提到一个引人深思的现象:山东临淄一座古墓曾出土一对绘有图案的贝壳,考古队起初未予重视,将其搁置库房。直到后来发现美国博物馆藏有类似文物,才意识到其独特价值。

“这就是学科视野的局限。”杭春晓说,许多文物在单一领域内可能不起眼,但将全球丝绸材料汇聚一处时,材料的“密度”就改变了,原本孤立的碎片便产生了关联。这片残骸上的纹样,或许能解释壁画中人物的服饰;那件袍服的织法,也许可印证史书中的某段记载。

4.为了“一百卷”的承诺

这项“寻丝”工程的规模确实浩大,就算在国内也不容易。故宫博物院宫廷历史部主任严勇直言:“很多博物馆根本没有现成的合格照片。”以故宫为例,其收藏的18万件织绣文物虽居世界之冠,但现有影像资料无法满足出版要求,必须协调库房、安保、摄影、修复等多部门,重新进行专业拍摄。

在海外,困难更多。每件文物都得协调拍照,每张图片必须达到出版精度,每条说明都得仔细考证。还有语言障碍、制度差异、复杂的版权条款,都是横亘在前的问题。有些博物馆积极配合,有些则需要漫长的沟通与等待。为此,团队成员常年奔波于世界各地的库房、实验室与会议室之间。

《中国博物馆》杂志主编刘曙光见过赵丰“拼命”的样子。2024年4月,赵丰为了争取收藏家普利兹克的资料专门飞到美国芝加哥。刘曙光见到他时,他腿脚已经不太利索,等电梯时甚至站不住,干脆坐到地上,笑着说“崴了脚”。后来回国一查,根本不是普通的扭伤,是骨折。刘曙光感慨:“忍着疼这么跑来跑去,不光是因为责任,更是因为他心里装着一个宏愿——把中国丝绸艺术的全球知识体系建起来。”

如今,《大系》第一辑12卷已静静置于学者们的案头。这12册厚重图录,只是一个宏伟蓝图的开篇。按照规划,《大系》中国内外藏品约各占一半。未来多年,赵丰和团队还得继续跑,去更远的地方,敲开更多博物馆的门。

前路依然漫漫。但学者们翻着还带着墨香的新书,心里是有盼头的。一如织工面对万千经纬,中国学界正以同样的耐心与执着,将一段段断裂的丝绸历史,重新织合成卷。

(本报记者 李苑)