2024年7月27日,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》,引发广泛关注。中轴线是中国古代理想都城规划的核心特征,所体现的象天法地、建中立极、王权中心观念,折射出的对“中”“和”理想及社会秩序的极致追求,反映了鲜明的中华文明特性。这里所说的都城中轴线,必须南北基本纵贯全城,而非某一院落或建筑的中轴线。北京中轴线是中国都城中轴线发展至成熟阶段的典范之作。学界一般认为,都城中轴线建筑格局始于曹魏邺城,不过其起源则可追溯到西周时期甚至新石器时代。

一

南佐遗址是目前所见最早出现雏形中轴线的都邑性聚落。其位于甘肃省庆阳市西峰区,是五千年前黄土高原地区“陇山古国”的中心,在尚未进入一统天下“王国”时代的背景下,南佐本身就是规模最大、级别最高的都邑性聚落之一。

南佐遗址存在中心大型院落区的中轴线。中心院落区由3700多平方米的夯土中心院落及其外环壕(护城河)组成,总面积达上万平方米。中心院落的核心是由前厅和殿堂构成的720多平方米的主殿F1,殿堂中前部是3.2米直径的大火坛,后部是两个1.7米直径的巨大顶梁柱。从主殿F1殿堂后部两个顶梁柱中间,经中央火坛,向南经殿堂三门的中门,到中心院落内侧南门,构成南北向的中心院落中轴线。不过,严格说来,南佐中心院落中轴线和东西两侧院墙并不完全平行,东西两侧侧室也不完全对称,这或许是南佐中心院落中轴线原始性的反映,也可能与主殿F1的始建年代略晚于院墙的始建年代有关。

南佐遗址还有更大范围的“九台”核心区或称“内城”的中轴线。南佐遗址中心有九座呈倒“U”形分布的大型夯土台,东、西各四台,均为40米见方的方台,北部圆台更大。在“九台”外有内外两重环壕,每条环壕大约宽20米、深10米。这样由“九台”及其环壕围成的约30万平方米的核心区,实际就是一个相对封闭的特殊空间,有些类似后世的“内城”。南佐中心院落就位于这个核心区或“内城”的北部正中。从“九台”之北台,穿过中心院落中轴线,向南延伸到东、西各四座方台之间的中线,就构成核心区或“内城”中轴线;东西方台两两对称分布。要说明的是,现今中心院落以南中轴线位置实际是一条大冲沟,这应当是水土流失的结果,而原先很可能有一条中轴大道。因为勘探表明偏南夯土台有长达百米的道路通向中轴线位置,而且大型夯土台也不大可能建在一条冲沟的两侧。

整个南佐都邑聚落呈长方形,外围可能有环壕,南北长约3000米、东西宽约2000米,总面积约有600万平方米,有些类似后世都城的“外城”。而核心区中轴线是否还会向更远的南北两端延伸,“外城”是否会有中轴线,目前尚不清楚。

距今4000多年前,黄土高原出现陶寺、石峁等都邑性聚落,可惜其核心区或者宫城区的建筑布局尚不十分清楚。但差不多同时期的芦山峁等次级中心聚落里,则发现有大型院落中轴线。芦山峁遗址位于陕西省延安市宝塔区,遗址核心区面积约200万平方米,年代在距今4300~4200年之间。在遗址中心的大营盘梁顶部,发现大型夯土台基及坐落其上的院落式建筑群,包括一大两小三座院落建筑,呈品字形分布。最大的一号院落面积有6000多平方米,坐北朝南,整体为长方形两进式四合院,由夯土院墙围合而成,南墙中部有一门,内部由三座并排的宫殿式建筑、东西厢和后室组成,宫殿式建筑每座面积约200平方米。勘探发现一号院落前院中部有一条连接南门和中央宫殿式建筑F4的南北向大道。这样从F4后墙中点穿过火塘、经前院中央大道到南门,就存在一条明确的中轴线,和南佐中心院落中轴线类似。只是院落南北向围墙与中轴线角度仍略有偏差,东西厢也并非严格对称。一号院落中轴线再往南,还可大致延伸到二号院落F1、F11之间的通道,直至二号院落南门,说明中轴线不限于院落本身。

二

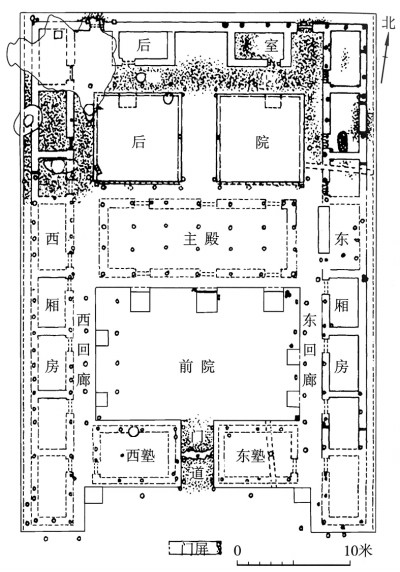

约距今4000年以后的夏商周时代,院落和都邑中轴线格局仍然主要分布在黄土高原地区,以周人发祥地周原地区的岐山凤雏聚落遗址为代表。凤雏新发现的宫城和小城都大约始建于商末周初,宫城位于小城北部居中,均为长方形,面积分别为50万、175万平方米,均坐北朝南,其宫城甚至比南佐的核心区面积都大。如果在宫城中部画一条和南北宫墙垂直的中轴线,那么早年发现的甲组基址大致就在这条中轴线上,这暗示凤雏宫城可能存在中轴线,并有向小城延伸的可能性。甲组基址面积近1500平方米,可能是与宫城同时修建。其为前后两进院落,由门塾、东西厢房和后室围合成封闭空间,主殿为横长方形多开间建筑。自南向北从门屏(影壁)、门道,经前院、主殿,至后院中央通道及后室,有一条明确的中轴线;东西门塾、东西厢房、东西后院等都两两对称,属于比较成熟的中轴对称院落格局。凤雏甲组基址整体格局与南佐中心院落、芦山峁一号院落接近,只是面积小很多,是凤雏宫城中的一处核心院落。

在凤雏宫城中轴线两侧还有其他一些院落建筑,其中2800多平方米的三号夯土基址或院落,由北侧主殿、东西厢房和南侧门塾组成,具有中轴对称结构。在凤雏以东的扶风云塘也发现以F1为中心的中轴对称结构院落,院落围墙呈“凸”字形,复原起来占地面积约有1700平方米。北部为330平方米的主殿,东西两侧偏南有侧殿,南部为门塾。从主殿F1中央向南,经两条石子路中间,到门塾中部,构成一条南北向中轴线。更重要的是这条中轴线向南约38米后,还延伸到F10这组建筑的中轴位置。类似的中轴对称院落,在陕西凤翔马家庄、山西侯马呈王路等春秋时期秦、晋建筑群中得以延续。

除了周原,更加明确的都城中轴线还发现在始建于西周晚期的曲阜鲁国故城。鲁故城外城城垣呈横长方形,面积约10平方千米,中部面积近50万平方米的横长方形自然高地为宫城区。勘探发现的8号道路南北向贯穿宫城和外城中央,并向南一直延伸到南郊祭祀区舞雩台夯土基址,构成整个都城的南北向中轴线,中轴线两侧分布着高等级建筑和重要手工业区。鲁故城并非普通的地方性都邑,而是灭商兴周、辅佐成王和创立周代礼乐制度的元老重臣周公的封地,最有可能较为严格地保持《周礼·考工记》所规定的都城规制。我们有理由推测,当时位于黄土高原及其边缘的西周王都丰镐、洛邑,应当有着比鲁故城更大的规模和更加严格的中轴线布局,可惜由于破坏严重,现在已经很难知晓它们的真实状况。

三

总体来看,距今5000年左右的南佐遗址是最早出现雏形中轴线的都邑性聚落,不但有最早的大型中心院落区中轴线,也有相当于“内城”的中轴线。距今4500年后的芦山峁聚落延续了中心院落区中轴线。距今3000年前后的周原凤雏不但有趋于成熟的院落中轴线,而且可能已有贯穿宫城和小城的中轴线,鲁故城则有贯穿整个都城的南北向中轴线。除鲁故城外,西周及以前的中轴线格局都邑基本都在黄土高原,从南佐到凤雏,中轴线显著加长,对称结构更加规范严谨。根据考古发现,黄土高原应该是中国古代都城中轴线的重要发源地。

黄土高原之外,最早具有中轴线观念的建筑群出现在辽西地区的红山文化,距今5700年前后起建的牛河梁“女神庙”及其上方台基建筑群,大略已有雏形的中轴对称布局,只是这并非都城中轴线。和南佐基本同时的双槐树聚落,主要建筑大致居于中线位置。夏代晚期的二里头都邑遗址在局部建筑群组体现出中轴线观念,一些大型院落也有大致的中轴线,但并无贯穿宫城或者整个都邑的中轴线。早商时期偃师商城的宫城和小城布局大致对称,应当也有中轴线观念。但直至中商洹北商城和晚商殷墟,并不存在真正的都城中轴线,殷墟只有类似二里头的网状干道布局。

古史传说中,包括陇东、陕北在内的黄土高原是黄帝部族的重要活动地域,陇东、关中一带后来还是周人的重要发祥地,而周人是黄帝部族的直系后裔。从这个意义上说,正是以黄土高原为根基的姬姓黄帝部族和姬周王朝,开创了后世都城中轴线的先河。周代以后都城中轴线逐步发展完善,追根溯源还是承周余绪,并受到《周礼·考古记》的深刻影响。

(作者:韩建业,系中国人民大学历史学院考古文博系教授)

上一版

上一版