【经济界面】

编者按

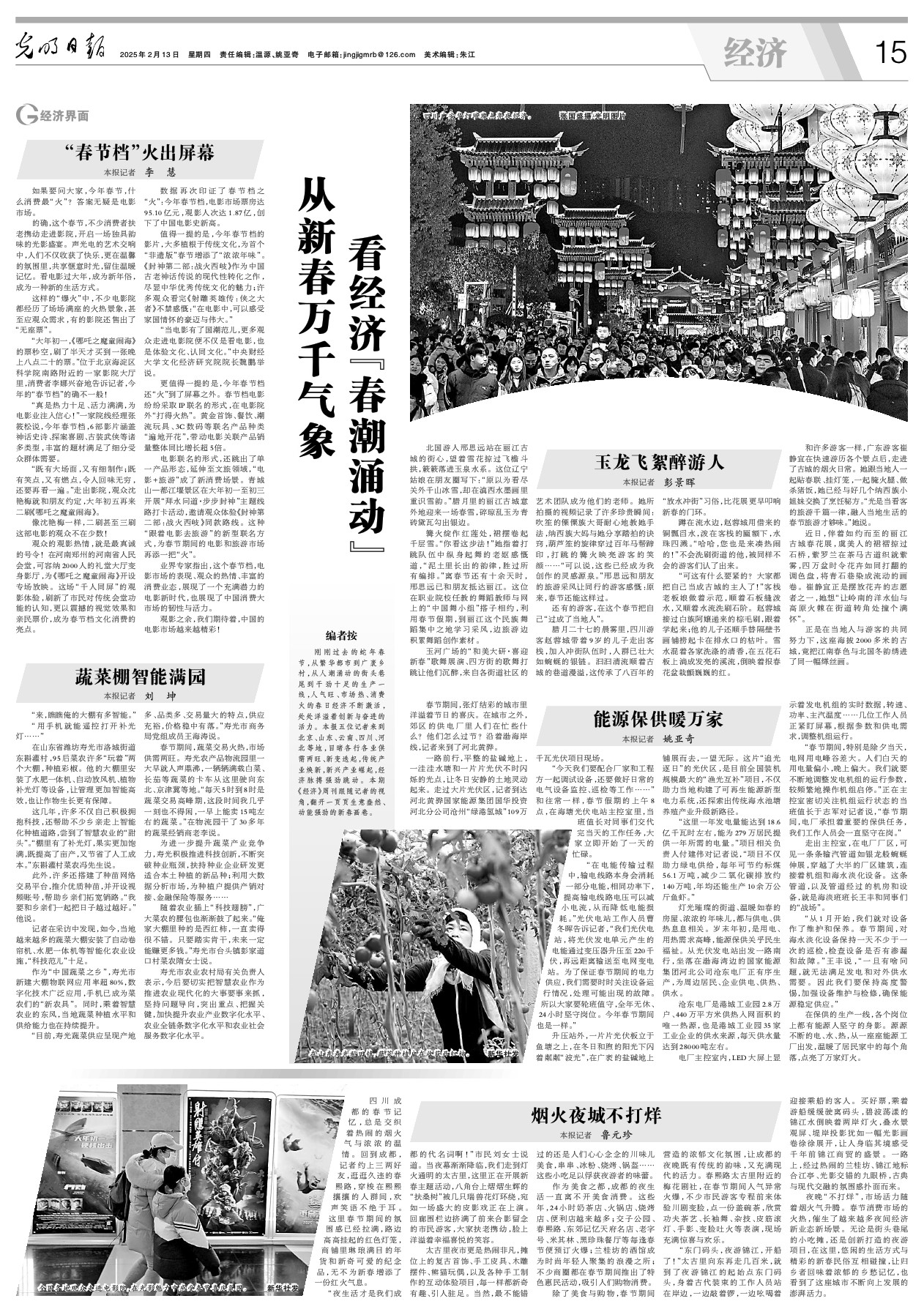

刚刚过去的蛇年春节,从繁华都市到广袤乡村,从人潮涌动的街头巷尾到干劲十足的生产一线,人气旺、市场热、消费火的春日经济不断激活,处处洋溢着创新与奋进的活力。本报五位记者来到北京、山东、云南、四川、河北等地,目睹各行各业供需两旺、新变迭起,传统产业焕新,新兴产业崛起,经济脉搏强劲跳动。本期《经济》周刊跟随记者的视角,翻开一页页生意盎然、动能强劲的新春画卷。

“春节档”火出屏幕

本报记者 李慧

如果要问大家,今年春节,什么消费最“火”?答案无疑是电影市场。

的确,这个春节,不少消费者扶老携幼走进影院,开启一场独具韵味的光影盛宴。声光电的艺术交响中,人们不仅收获了快乐,更在温馨的氛围里,共享惬意时光,留住温暖记忆。看电影过大年,成为新年俗,成为一种新的生活方式。

这样的“爆火”中,不少电影院都经历了场场满座的火热景象,甚至应观众需求,有的影院还售出了“无座票”。

“大年初一,《哪吒之魔童闹海》的票秒空,刷了半天才买到一张晚上八点二十的票。”位于北京海淀区科学院南路附近的一家影院大厅里,消费者李娜兴奋地告诉记者,今年的“春节档”的确不一般!

“真是热力十足、活力满满,为电影业注入信心!”一家院线经理张筱松说,今年春节档,6部影片涵盖神话史诗、探案喜剧、古装武侠等诸多类型,丰富的题材满足了细分受众群体需要。

“既有大场面,又有细制作;既有笑点,又有燃点,令人回味无穷,还要再看一遍。”走出影院,观众沈艳梅就和朋友约定,大年初五再来二刷《哪吒之魔童闹海》。

像沈艳梅一样,二刷甚至三刷这部电影的观众不在少数!

观众的观影热情,就是最真诚的号令!在河南郑州的河南省人民会堂,可容纳2000人的礼堂大厅变身影厅,为《哪吒之魔童闹海》开设专场放映。这场“千人同屏”的观影体验,刷新了市民对传统会堂功能的认知,更以震撼的视觉效果和亲民票价,成为春节档文化消费的亮点。

数据再次印证了春节档之 “火”:今年春节档,电影市场票房达95.10亿元,观影人次达1.87亿,创下了中国电影史新高。

值得一提的是,今年春节档的影片,大多植根于传统文化,为首个“非遗版”春节增添了“浓浓年味”。《封神第二部:战火西岐》作为中国古老神话传说的现代性转化之作,尽显中华优秀传统文化的魅力;许多观众看完《射雕英雄传:侠之大者》不禁感慨:“在电影中,可以感受家国情怀的豪迈与伟大。”

“当电影有了国潮范儿,更多观众走进电影院便不仅是看电影,也是体验文化、认同文化。”中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举说。

更值得一提的是,今年春节档还“火”到了屏幕之外。春节档电影纷纷采取IP联名的形式,在电影院外“打得火热”。黄金首饰、餐饮、潮流玩具、3C数码等联名产品种类“遍地开花”,带动电影关联产品销量整体同比增长超5倍。

电影联名的形式,还跳出了单一产品形态,延伸至文旅领域,“电影+旅游”成了新消费场景。青城山—都江堰景区在大年初一至初三开展“拜水问道·步步封神”主题线路打卡活动,邀请观众体验《封神第二部:战火西岐》同款路线。这种“跟着电影去旅游”的新型联名方式,为春节期间的电影和旅游市场再添一把“火”。

业界专家指出,这个春节档,电影市场的表现、观众的热情、丰富的消费业态,展现了一个充满潜力的电影新时代,也展现了中国消费大市场的韧性与活力。

观影之余,我们期待着,中国的电影市场越来越精彩!

蔬菜棚智能满园

本报记者 刘坤

“来,瞧瞧俺的大棚有多智能。”

“用手机就能遥控打开补光灯……”

在山东省潍坊寿光市洛城街道东斟灌村,95后菜农许多“玩着”两个大棚,种植彩椒。他的大棚里安装了水肥一体机、自动放风机、植物补光灯等设备,让管理更加智能高效,也让作物生长更有保障。

这几年,许多不仅自己积极拥抱科技,还帮助不少乡亲走上智能化种植道路,尝到了智慧农业的“甜头”。“棚里有了补光灯,果实更加饱满,既提高了亩产,又节省了人工成本。”东斟灌村菜农冯先生说。

此外,许多还搭建了种苗网络交易平台,推介优质种苗,并开设视频账号,帮助乡亲们拓宽销路。“我要和乡亲们一起把日子越过越好。”他说。

记者在采访中发现,如今,当地越来越多的蔬菜大棚安装了自动卷帘机、水肥一体机等智能化农业设施,“科技范儿”十足。

作为“中国蔬菜之乡”,寿光市新建大棚物联网应用率超80%,数字化技术广泛应用,手机已成为菜农们的“新农具”。同时,乘着智慧农业的东风,当地蔬菜种植水平和供给能力也在持续提升。

“目前,寿光蔬菜供应呈现产地多、品类多、交易量大的特点,供应充裕,价格稳中有落。”寿光市商务局党组成员王海涛说。

春节期间,蔬菜交易火热,市场供需两旺。寿光农产品物流园里一大早就人声鼎沸,一辆辆满载白菜、长茄等蔬菜的卡车从这里驶向东北、京津冀等地。“每天5时到8时是蔬菜交易高峰期,这段时间我几乎一刻也不得闲,一早上能卖15吨左右的蔬菜。”在物流园干了30多年的蔬菜经销商老李说。

为进一步提升蔬菜产业竞争力,寿光积极推进科技创新,不断突破种业瓶颈,扶持种业企业研发更适合本土种植的新品种;利用大数据分析市场,为种植户提供产销对接、金融保险等服务……

随着农业插上“科技翅膀”,广大菜农的腰包也渐渐鼓了起来。“俺家大棚里种的是西红柿,一直卖得很不错。只要踏实肯干,未来一定能赚更多钱。”寿光市台头镇彭家道口村菜农隋女士说。

寿光市农业农村局有关负责人表示,今后要切实把智慧农业作为推进农业现代化的大事要事来抓,坚持问题导向,突出重点、把握关键,加快提升农业产业数字化水平、农业全链条数字化水平和农业社会服务数字化水平。

玉龙飞絮醉游人

本报记者 彭景晖

北国游人邢思远站在丽江古城的街心,望着雪花掠过飞檐斗拱,簌簌落进玉泉水系。这位辽宁姑娘在朋友圈写下:“原以为看尽关外千山冰雪,却在滇西水墨画里重识雪韵。”腊月里的丽江古城意外地迎来一场春雪,碎琼乱玉为青砖黛瓦勾出银边。

篝火绽作红莲处,裙摆卷起千层雪。“你看这步法!”她指着打跳队伍中纵身起舞的老妪感慨道,“泥土里长出的韵律,胜过所有编排。”离春节还有十余天时,邢思远已和朋友抵达丽江。这位在职业院校任教的舞蹈教师与网上的“中国舞小组”搭子相约,利用春节假期,到丽江这个民族舞蹈集中之地学习采风,边旅游边积累舞蹈创作素材。

玉河广场的“和美大研·喜迎新春”歌舞展演、四方街的歌舞打跳让他们沉醉,来自各街道社区的艺术团队成为他们的老师。她所拍摄的视频记录了许多珍贵瞬间:吹笙的傈僳族大哥耐心地教她手法,纳西族大妈与她分享踏拍的诀窍,葫芦笙的旋律穿过百年马帮蹄印,打跳的篝火映亮游客的笑颜……“可以说,这些已经成为我创作的灵感源泉。”邢思远和朋友的旅游采风让同行的游客感慨:原来,春节还能这样过。

还有的游客,在这个春节把自己“过成了当地人”。

腊月二十七的晨雾里,四川游客赵蓉城带着9岁的儿子走出客栈,加入冲街队伍时,人群已壮大如蜿蜒的银链。汩汩清流顺着古城的巷道漫溢,这传承了八百年的“放水冲街”习俗,比花展更早叩响新春的门环。

蹲在流水边,赵蓉城用借来的铜瓢舀水,泼在客栈的匾额下,水珠四溅。“哈哈,您也是来凑热闹的!”不会洗刷街道的他,被同样不会的游客们认了出来。

“可这有什么要紧的?大家都把自己当成古城的主人了!”客栈老板娘做着示范,顺着石板缝泼水,又顺着水流洗刷石阶。赵蓉城接过白族阿嬢递来的棕毛刷,跟着学起来;他的儿子还顺手替隔壁书画铺捞起卡在排水口的枯叶。雪水混着各家洗涤的清香,在五花石板上淌成发亮的溪流,倒映着报春花盆栽颤巍巍的红。

和许多游客一样,广东游客崔静宜在快速游历各个景点后,走进了古城的烟火日常。她跟当地人一起贴春联、挂灯笼,一起腌火腿、做杀猪饭,她已经与好几个纳西族小姐妹交换了烹饪秘方。“光是当看客的旅游千篇一律,融入当地生活的春节旅游才够味。”她说。

近日,伴着如约而至的丽江古城春花展,虞美人的裙褶掠过石桥,紫罗兰在茶马古道织就紫雾,四万盆时令花卉如同打翻的调色盘,将青石巷染成流动的画卷。崔静宜正是摆放花卉的志愿者之一,她想“让岭南的洋水仙与高原火棘在街道转角处撞个满怀”。

正是在当地人与游客的共同努力下,这座海拔2000多米的古城,竟把江南春色与北国冬韵绣进了同一幅缂丝画。

能源保供暖万家

本报记者 姚亚奇

春节期间,张灯结彩的城市里洋溢着节日的喜庆。在城市之外,郊区的供电厂里人们在忙些什么?他们怎么过节?沿着渤海岸线,记者来到了河北黄骅。

一路前行,平整的盐碱地上,一洼洼水塘和一片片光伏不时闪烁的光点,让冬日安静的土地灵动起来。走过大片光伏区,记者到达河北黄骅国家能源集团国华投资河北分公司沧州“绿港氢城”109万千瓦光伏项目现场。

“今天我们要配合厂家和工程方一起调试设备,还要做好日常的电气设备监控、巡检等工作……”和往常一样,春节假期的上午8点,在海塘光伏电站主控室里,当班值长对同事们交代完当天的工作任务,大家立即开始了一天的忙碌。

“在电能传输过程中,输电线路本身会消耗一部分电能,相同功率下,提高输电线路电压可以减小电流,从而降低电能损耗。”光伏电站工作人员曹冬晖告诉记者,“我们光伏电站,将光伏发电单元产生的电能通过变压器升压至220千伏,再远距离输送至电网变电站。为了保证春节期间的电力供应,我们需要时时关注设备运行情况,处理可能出现的故障。所以大家要轮班值守,全年无休、24小时坚守岗位。今年春节期间也是一样。”

升压站外,一片片光伏板立于鱼塘之上,在冬日和煦的阳光下闪着粼粼“波光”,在广袤的盐碱地上铺展而去,一望无际。这片“追光逐日”的光伏区,是目前全国装机规模最大的“渔光互补”项目,不仅助力当地构建了可再生能源新型电力系统,还探索出传统海水池塘养殖产业升级新路径。

“这里一年发电量能达到18.6亿千瓦时左右,能为279万居民提供一年所需的电量。”项目相关负责人付建伟对记者说,“项目不仅助力绿电供给,每年可节约标煤56.1万吨,减少二氧化碳排放约140万吨,年均还能生产10余万公斤鱼虾。”

灯光璀璨的街道、温暖如春的房屋、浓浓的年味儿,都与供电、供热息息相关。岁末年初,是用电、用热需求高峰,能源保供关乎民生福祉。从光伏发电站出发一路南行,坐落在渤海湾边的国家能源集团河北公司沧东电厂正有序生产,为周边居民、企业供电、供热、供水。

沧东电厂是港城工业园2.8万户、440万平方米供热入网面积的唯一热源,也是港城工业园35家工业企业的供水来源,每天供水量达到28000吨左右。

电厂主控室内,LED大屏上显示着发电机组的实时数据,转速、功率、主汽温度……几位工作人员正紧盯屏幕,根据参数和供电需求,调整机组运行。

“春节期间,特别是除夕当天,电网用电峰谷差大。人们白天的用电量偏小,晚上偏大。我们就要不断地调整发电机组的运行参数,较频繁地操作机组启停。”正在主控室密切关注机组运行状态的当班值长于志军对记者说,“春节期间,电厂承担着重要的保供任务,我们工作人员会一直坚守在岗。”

走出主控室,在电厂厂区,可见一条条输汽管道如银龙般蜿蜒伸展,穿越了大半的厂区建筑,连接着机组和海水淡化设备。这条管道,以及管道经过的机房和设备,就是海淡班班长王丰和同事们的“战场”。

“从1月开始,我们就对设备作了维护和保养。春节期间,对海水淡化设备保持一天不少于一次的巡检,检查设备是否有渗漏和故障。”王丰说,“一旦有啥问题,就无法满足发电和对外供水需要。因此我们要保持高度警惕,加强设备维护与检修,确保能源稳定供应。”

在保供的生产一线,各个岗位上都有能源人坚守的身影。源源不断的电、水、热,从一座座能源工厂出发,温暖了居民家中的每个角落,点亮了万家灯火。

烟火夜城不打烊

本报记者 鲁元珍

四川成都的春节记忆,总是交织着热闹的烟火气与浓浓的温情。回到成都,记者约上三两好友,逛逛久违的春熙路,穿梭在熙熙攘攘的人群间,欢声笑语不绝于耳。这里春节期间的氛围感已经拉满,路边高高挂起的红色灯笼,商铺里琳琅满目的年货和新奇可爱的纪念品,无不为新春增添了一份红火气息。

“夜生活才是我们成都的代名词啊!”市民刘女士说道。当夜幕渐渐降临,我们走到灯火通明的太古里,这里正在开展新春主题活动,八角台上熠熠生辉的“扶桑树”被几只瑞兽花灯环绕,宛如一场盛大的皮影戏正在上演。回廊围栏边挤满了前来合影留念的市民游客,大家扶老携幼,脸上洋溢着幸福喜悦的笑容。

太古里夜市更是热闹非凡,摊位上的复古首饰、手工皮具、木雕摆件、熊猫玩偶,以及各种手工制作的互动体验项目,每一样都新奇有趣、引人驻足。当然,最不能错过的还是人们心心念念的川味儿美食,串串、冰粉、烧烤、锅盔……这些小吃足以俘获夜游者的味蕾。

作为美食之都,成都的夜生活一直离不开美食消费。这些年,24小时奶茶店、火锅店、烧烤店、便利店越来越多;交子公园、春熙路、东郊记忆天府名店、老字号、米其林、黑珍珠餐厅等每逢春节便预订火爆;兰桂坊的酒馆成为时尚年轻人聚集的浪漫之所;不少商圈都在春节期间推出了特色惠民活动,吸引人们购物消费。

除了美食与购物,春节期间营造的浓郁文化氛围,让成都的夜晚既有传统的韵味,又充满现代的活力。春熙路太古里附近的梅花剧社,在春节期间人气异常火爆,不少市民游客专程前来体验川剧变脸,点一份盖碗茶,欣赏功夫茶艺、长袖舞、杂技、皮筋滚灯、手影、变脸吐火等表演,现场充满惊喜与欢乐。

“东门码头,夜游锦江,开船了!”太古里向东再走几百米,就到了夜游锦江的起始点东门码头,身着古代装束的工作人员站在岸边,一边敲着锣,一边吆喝着迎接乘船的客人。买好票,乘着游船缓缓驶离码头,碧波荡漾的锦江水倒映着两岸灯火,叠水景观屏、堤岸投影犹如一幅光影画卷徐徐展开,让人身临其境感受千年前锦江商贸的盛景。一路上,经过热闹的兰桂坊、锦江地标合江亭、光影交错的九眼桥,古典与现代交融的氛围感扑面而来。

夜晚“不打烊”,市场活力随着烟火气升腾。春节消费市场的火热,催生了越来越多夜间经济新业态新场景。无论是街头巷尾的小吃摊,还是创新打造的夜游项目,在这里,悠闲的生活方式与精彩的新春民俗互相碰撞,让归乡者回味着浓郁的乡愁记忆,也看到了这座城市不断向上发展的澎湃活力。

上一版

上一版