编者按

“乐道文库”,是生活·读书·新知三联书店近年来陆续刊行的一套学术文丛。丛书无固定撰写形式,但有共同的意旨,即以“什么是……”为题,邀请在一个领域钻研多年的学者本其治学体会,深入浅出地介绍一门学问。近来,该文库《什么是秦汉史》一书出版。今日,“光明书榜”邀请其作者王子今撰文,介绍何谓“秦汉”、秦汉之际的时代精神及秦汉史的研治方向。

隋末军士李密不得志时,曾作五言诗:“眺听良多感,慷慨独沾襟。沾襟何所为?怅然怀古意。秦俗犹未平,汉道将何冀……一朝时运合,万古传名器……”(见《隋书·李密传》,“名器”《旧唐书·李密传》写作“名谥”),可见其对秦汉的追慕。表现秦汉政治建设时,唐五代常用“壮丽”“宏规”等词语。至于秦汉文风,后人有“崭绝雄深”等形容(《元史·吴莱传》)。复观中国古典文学作品,视秦汉为英雄时代的咏史怀古者众多。

与上述赞叹不同,元人张养浩言及秦汉时,说的是“伤心秦汉”。如《怀古二首》之二:“美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹。”再如《潼关》:“望西都,意踌躇,伤心秦汉经行处。宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。”尽管人们回顾秦汉时眼光不同,但这一时段为人瞩目,却是公论。

秦汉对后世的影响,亦受到重视。得以长久沿袭的秦汉制度,被后世称为“秦汉之典”(《晋书·陆机传》)和“秦汉之规摹”(《北史·恭帝纪》)。近代史学家则说,统一政治格局的建立是“秦汉之所赐”。

历来研治秦汉史的大家众多。及至近世,史坛通学名家多有秦汉史学术基底,如吕思勉、郭沫若、顾颉刚、侯外庐等。其他史学大家如周谷城、白寿彝、吴晗、杨向奎等,也都有秦汉史的学术实践。我们还看到,一些以其他断代史为主攻方向的学者,也有突出的秦汉史学术成就,如谢国桢、孙毓棠、漆侠、宁可、王思治等。作为学术入门书籍,《什么是秦汉史》一书对这些史家的观念进行了梳理。除此之外,书中亦有笔者一些浅见,现略述一二。

“天意已另换新局”

关于读史之志趣,青年毛泽东曾写道,吾人揽(览)史,恒赞叹战国之时,刘、项相争之时,汉武与匈奴竞争之时,三国竞争之时,事态百变,人才辈出,令人喜读。

笔者以为,所谓“战国之时”,秦军正“闪击中原”;所谓“三国竞争之时”,是“战火曾烧赤壁山”的阶段。因此,上述论断中的四个时期,即从秦统一六国到东汉末年的社会动荡,可以说都在我们通常理解的“秦汉”史的大框架之内。所谓“事态百变,人才辈出,令人喜读”,既强调了秦汉时期的时代特征,也揭示了秦汉史的文化魅力。

“秦”和“汉”,本是一先一后两个王朝。“汉”的建立,是在推翻“秦”的基础上实现的。但是“秦汉”,后来却成为史学界通用的表述。据考证,“秦汉”连称,最早的史例见于汉初张释之语。《史记》卷一百二《张释之冯唐列传》记载:“(张)释之言秦汉之间事,秦所以失而汉所以兴者久之。”这是说,张释之对秦汉之际的历史变化进行了总结和说明。这件事发生在张释之尚在担任廷尉的汉文帝三年(公元前177年)之前,当时距“汉并天下”不过25年。可见,西汉初期,人们已有将“秦”“汉”并称的先例。及至后世,“秦汉”一语在“二十四史”中出现凡84次,而“隋唐”在“二十四史”中出现则不过4次。

东周到秦汉的时代特征,清代学者赵翼在《廿二史札记》中以一句“天意已另换新局”概言之。当此之时,新的政治体制得以开创,“天之变局,至是始定”。执政集团身份得以重构,“徒步”“白身”“布衣”获得政治参与机会。刘邦“以匹夫起事”终得“定一尊”,书写了“起事”取天下的政治史新篇章。

学者翦伯赞曾经这样形容秦的统一:“中原六国,已如盛开之花,临于萎谢;而秦国则如暴风雷雨,闪击中原。”秦并天下,“在初期封建社会的废墟上”,建立起“一个崭新的”“帝国”。诚如一些学者所言,中国成为一统国,自秦启之,而汉承之,虽遇乱世,终犹心焉一统,人人皆拭目翘足以为庶几复见太平,两千年来如一日。

也有学者从民族关系史的视角观察秦汉历史变化,如吕思勉说,秦汉时期中原民族“战胜异族”与“晋以后”“转为异族所征服者”不同,以民族关系论,汉晋之间,亦为史事一大界也。

“魄力究竟雄大”

对于秦汉之际的时代精神,笔者曾多次引用鲁迅之语予以描述。面对汉代的铜镜,鲁迅曾盛赞:“遥想汉人多少闳放,新来的动植物,即毫不拘忌,来充装饰的花纹。”对于汉代艺术品质,鲁迅有“惟汉人石刻,气魄深沈雄大”等评价。至于汉唐时期的整体特征,鲁迅则说:“汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大,人民具有不至于为异族奴隶的自信心,或者竟毫未想到,绝不介怀。”鲁迅热情肯定当时的“豁达闳大之风”。

笔者认为,所谓“闳放”和“雄大”,既可视为对汉唐乃至秦代等时期社会文化风格的概括,也可看作我们的民族性格、民族精神的凝练与总结。

西汉时期,将士甘延寿、陈汤经营西域,克敌立功,有“犯强汉者,虽远必诛”的壮语(《汉书·陈汤传》)。这种强烈的国家意识,当是在汉武帝平定边患时期就开始形成的,其心理基础是民族自尊、民族自信、民族自强等理念。需要注意的是,我们在分析这一心理时,应当考虑到当时的背景。汉武帝发起对匈奴的远征,有足够的雄心和魄力,但是他本人的民族意识,却一点儿也不狭隘。比如匈奴休屠王太子金日磾,归汉后受到重用,甚至受武帝顾命辅佐幼主,就是明显的例子。对此,秦汉史学者劳榦在为《创造历史的汉武帝》一书所写的序言中评价道,“旧说非我族类,其心必异,然自武帝托孤于休屠王子,天下向风……而金氏亦历世为汉忠臣,虽改朝而不变”。这样的历史事实,值得我们细究。

两汉军队中曾有“胡骑”,长安的朝廷卫戍部队也有“胡骑”的建制。“巫蛊之祸”时,同政府军抗争的太子刘据争取“长水胡骑”和“宣曲胡骑”的支持而未遂,是失败的主要原因之一。除了游牧民族向汉朝聚拢,汉人越境前往匈奴地区的也不在少数,他们将中原先进的技术带到了草原地区,促进了当地生产。汉与游牧民族的交往,除“和亲”事外,张骞和苏武都曾娶匈奴女子为妻,这都体现了在当时民族关系中,战争的波涛之下,也有亲和的缓流。当时汉人的民族意识,有“毫不拘忌”“绝不介怀”的气派,确实体现了“魄力究竟雄大”。

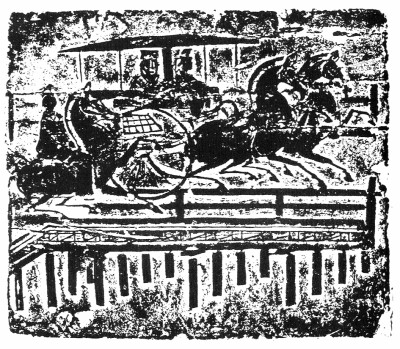

秦汉时期的英雄主义和进取精神,还体现在当时社会生活“奋迅”“骋驰”“奔扬”“驰骛”等节奏中。在司马迁笔下,这种时代精神被称为“气奋”(《史记·匈奴列传》)。

这一时期文化之繁荣,后世史籍可见这样的表述:“汉自孝武之后,雅尚斯文,扬葩振藻者如林”,“东京之朝,兹道逾扇,咀徵含商(指爱好音律)者成市”,后来“虽时运推移,质文屡变”,但汉文化“一致”“同归”的主流没有断绝(《北史·文苑列传》)。汉瓦当上有“流远屯(纯)美”“屯(纯)泽流施”等字样,汉宫阙起于秦土之上,笔者以为,这些形容,可以看作秦汉文化的典型特征。

“魄力究竟雄大”,使得其他文化系统若干因子融汇入中国文化的历史进程中,成为这条浩荡长河中奔涌的浪花。

“有气力,说出大题目、大要领”

如前所述,长期以来,秦汉史吸引了众多学者的目光。然而亦如李学勤所说:“秦汉史这片园地,本已为好多代学者开垦耕耘,要想别开生面,殊非易事。”尽管如此,在这一园地继续深耕,还是能收获新的见解。

例如,李学勤就曾通过考古,探讨了秦代社会制度问题。他认为,“有的著作认为秦的社会制度比六国先进,笔者不能同意这一看法,从秦人相当普遍地保留野蛮的奴隶制关系来看,事实毋宁说是相反。”他指出,宗法制的解体和奴隶制的削弱以致走向衰亡,是东周以来总的趋势,而秦国建立于西周的中心区域,保存旧的奴隶制残余较多。侯外庐等也明确指出,秦汉社会存在着大量的奴隶,且秦废除的“封建”,为中国古代史的另一个术语,其内容指的是“宗子维城”的古代城市国家,而非我们常说的“封建制社会”——基于自然经济、以农村为出发点的封建所有制形式。考察秦之社会制度时,这些思索非常清醒,值得借鉴。

政治制度之外,社会经济出现重要转向,也是秦汉时期的特点。傅筑夫在《中国封建社会经济史》中论述,从这时起,经济重心开始南移,江南经济区的重要性从这时开始迅速增长,关中和华北平原两个古老的经济区则在走向没落,这是中国历史上一个影响深远的“巨变”,尽管表面上看起来并不怎么显著。江南开发与适应气候变迁的南向移民运动之间有密切的关系,对于这一学术主题,也许还应多一些更为深入细致的考察。

科学发明的成就,是两汉时代的亮点。纸的制作和最初应用是在西汉,而于东汉得到广泛普及,对于中国文化史进程意义显著,也是中国对世界的贡献。王充的科学思想、张衡的技术设计均达到了时代高峰,医学、农学、地学、文字学等也在这一时期产生了显著进步。这些领域,都是能开出新的学术花朵的园地。

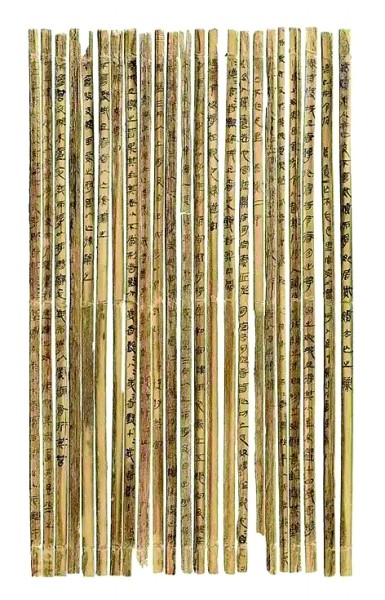

除上述领域外,秦汉史还有哪些可以拓展的方向?具体的设想并不容易,可以预见的进步,大概会体现在研究方式的更新和随着科技进步一同到来的认识水准提升等方面。新的考古收获,特别是出土文献资料的发现,将为全面认识秦汉时期的社会样貌、生产水准和生活场景,提供新的条件。

“究天人之际,通古今之变”,司马迁是记述上古至汉代史事的伟大史学家。笔者尝读清人牛运震《空山堂史记评注》,注意到他对《史记》的评价,其中有些对“古”的赞美,也许今天的学者未必追慕,如“峭古”“肃古”“高古”等。有些风格,却是我们在撰写秦汉史研究成果时应该学习的,如“朴茂”“深沉”“有情”“新颖”“看得深”“深切痛快”,以及“有气力,说出大题目、大要领”等。

今天具备更优越研究条件的青年学者,自然会发现此前研究在当时背景下不可避免的局限,他们也一定会以开明的眼光和积极的态度对待秦汉史研究历程的各种迹象。站在前辈学者的肩上,展望秦汉史研究的学术前景,自然可以有更广阔的视野。

(作者:王子今,系西北大学铸牢中华民族共同体意识研究基地教授,中国人民大学国学院教授)

上一版

上一版