我的家乡在雷州半岛东海岸。夏天,台风有时就瞄着我们这个小镇登陆。

记忆中,镇子的老街大都是两三层砖木结构的旧楼房,边缘和外围的民居则多为平房,有砖瓦平房,有茅草屋。茅草屋备受台风的肆虐。台风一来,编扎得结结实实的屋顶,顷刻间就像老狗乱 糟糟的毛发,屋里四处漏雨。台风过后,男人们会灵巧地爬上自家被太阳晒干的茅草屋顶,将新的草束塞进稀松的地方。掀动发脆或沤腐的草秆时,总会扬起一阵烟尘。父亲每每在我们家的茅草屋顶收拾完,便蹲着挪动身子,从屋檐边跳到地面。他满脸都是灰土,像古戏里劫富济贫的好汉。更糟糕的是,有的屋顶会被掀到巷子里,有的老土墙悄然倒下。这是五六十年前的事了。

小镇现在的民居,钢筋水泥结构的两三层小楼居多,砖瓦平房已经很少了,茅草屋更是无影无踪。附近老村里无意间留下的茅草屋,成了旅游景点。见过世面的人说,雷州半岛的茅草屋,可以与英国威尔士乡村的老茅草屋相媲美。当地人将信将疑。年轻时与台风搏斗过的老人问:“那个威尔士有台风吗?他们的茅草屋能扛得住十几级的台风吗?”老人想起了迎接挑战的旧时光,脸上的寡淡一下子不见了。

辽阔的太平洋,夏季生成的台风极为暴虐。它们总是在远方的海面排好队,迫不及待地等着登场比试力气。雷州半岛的人们已经把台风当成常客——还可以补种番薯,还有秋季的稻谷呢,什么都可以重来,什么样的日子都能过。亘古不变的台风给了雷州人天然的豁达。他们像当地一种如马齿的白色沙子,粗粝、坚硬、通透,活得大大咧咧、乐乐呵呵。

台风确实歹毒了一些,然而它迟早得来。若是到时候了它还不来,这片土地上的人们反倒有些焦躁了。那一望无际的桉树林,早就期待着一场台风的摧枯拉朽,好给新树苗腾出空间。许久没落下雨的半岛台地,已扬起干透了的尘土,只有台风带来充沛的雨水,才能解久旱之渴。

夏天的头场台风,有时只是一探虚实,有时会来个致命一击。应对台风,无法做到万无一失,但人们都会尽力而为。远处的拦海堤坝,生产队挂在一根根竹竿上的防风汽灯,像天边的星星,从天黑到天亮,都在那里闪烁着。堤坝上,挑泥块、扛沙袋的人们,影影绰绰的,傍晚时融入夜色,拂晓时又显露出来。在自家的茅草屋边,孩子们一大早就起来,帮大人干些不太需要力气的活儿。南北墙的墙根,大人用大铁锤打下粗木桩,木桩上拴起大麻绳或者大棕绳,绳索高高地抛过屋顶,落到那一边,用力拉紧,绑好。也有人不打桩,前后墙根,常年压着几块油亮的大石头,大石头上也可以绑绳子。

傍晚,漫天的火烧云贴着远处的海面,像火一样,一路燃烧过来,一会儿就刺啦刺啦地掠过头顶。强烈的光线勾勒出家门口青壮年黝黑而坚毅的脸庞,初起的风吹乱了他们钢丝般粗硬的头发——记忆中的舅舅就是这个样子。他什么时候都瞪着一双微微鼓起的大眼睛,有股不服输的倔强。台风很快就要来了,小镇像一条即将闯进波涛汹涌的大海的船,甲板上从不缺搏击风浪的人。

夏天的台风,当然会给小镇带来悲情。镇子里的渔业生产队,一年到头出海打鱼。有的出海跑得远了,台风前没有回来,台风后也没有回来。外婆的邻居,那个像雷州石狗般敦实的小伙子,就再也没有回来。他家的院子里,柚子树上又大又圆的未成熟的柚子,被台风打了下来。青青的柚子,从他家满是积水的院子里漂出,漂到小巷的流水上,越漂越远。不久,空空荡荡的院子长起艾草,越长越高,越长越密,孩子们在里面玩起了捉迷藏。他家的媳妇和孩子也不知去了哪里。不懂事的孩子们好奇地问了起来,大人不想多说,随便应付了一句,说他们一家子跟着台风跑了。孩子们又问,下次台风回来时,他们还能跟着回来吗?大人这才认真起来,叹了一声,说,他家的孩子会回来的。是的,渔民的孩子长大后,还是要打鱼的。

夏天的阵雨,也不时噼噼啪啪地落到小镇上。于是,风声、雨声、水声与蛙叫声汇成一片。孩子们在风雨里嬉戏,在水中嬉戏。他们悄悄砍倒人家的香蕉树,两个人一头一尾,抬到小河里。香蕉树呈蜂窝状,能浮在倾盆大雨中湍急的河流上。暑假过后,回到教室里的男孩子们,脸上总是挂着没有脱净的死皮,灰一块白一块的,像被火燃过的一层薄纸。他们露着的白牙,散发着阳光和水花的气息。

雨随路过的乌云飘然而至,又总是戛然而止。灼热的阳光下,水库、池塘、水洼和被树木遮挡、若隐若现的溪流,像大大小小的镜面,亮晶晶的。一阵风掠过,这些镜面变得柔软而有韧性。浅浅的水洼、水坑里,黑豆般的小蝌蚪长出了四条腿,褪掉了尾巴,成了黄褐色的小青蛙。小青蛙成群结队地跳到地面上,穿过茂密的坡草,越过桉树林里的腐叶。耕地边缘为了不让猪牛穿行而挖的深沟,挡不住这群顽强的小家伙,它们漫山遍野地蹦着跳着,去找一条溪流、一方池塘。

大暴雨过后,一片看似浅浅的水滩,走着走着水就没到了大腿根。坡上的小沟,居然也成了一条又宽又急的小河。一次,母亲带着我们从父亲所在的村庄回小镇,路上就走进了这样的河流。母亲急忙拽着我们,退回水浅处。狂风暴雨中,伸手不见五指,辨不出南北。母亲毫不犹豫地蹚进深水里,一会儿回来了,像是从水里钻出来的。她挨个摸了摸我们的脑袋,说:“走!”她来回把我们一个个背了过去。水没到了母亲的腰间。长大后,在类似的河流中走过,才知道脚底下的流沙,也像急流一般,人很难站稳。我每次说起这段往事,母亲的目光总是落在窗外,静静听完,淡然一笑。她经历过的艰难太多了。

每年夏收都是抢收,分秒必争。说不定,台风就在路上。田里的稻谷一成熟,就得赶紧收割,否则半年的辛劳就白费了。雨泡过的稻谷,会冒出小白芽,吃起来像米渣,有点苦味。没有比夏收更辛苦的农活了。毒辣的日头炙烤着,稻田好像到了燃点。平时觉得要是有更多的稻田就好了,这时却嫌稻田太多了,割了一片还有一片。雷州半岛的夏收,人们天未亮就下地,天黑才收工。平时还有人到田头,抱着水烟筒抽几口熟烟,偷个懒,这个时候谁都不好意思。好在生产队田头造灶做的饭菜香得诱人,菜盆里一定有管够的炒牛肉。鲜嫩的牛肉来自凌晨宰杀的牛,平时是吃不上的。夏收的饥肠辘辘,放大了这人间至味,这种享受只肯给那些不遗余力辛勤劳作的人们。刚割下的稻草,挑出些干枯的点着,塞进刚挖好的灶膛里。残留在稻草上的稻谷,在火里噗噗地爆开雪白的米花。

夏收之后的夏种,也让人疲惫不堪,但它让人们看到了苦夏的终点。当一行行秧苗被手指夹着,轻快而有节奏地插进水田里,夏收夏种就要落幕了。两天后,禾苗挺直了,晨风吹过水田,漾起一道道浅浅的水波纹,看上去像许许多多笑靥。我也开始帮忙,几天不见,看到自己插下的禾苗蹿高了,绿意泼墨般地融入水田,倒映着蓝天,心里有说不出的欢畅,忽然觉得自己长大了。一闪而过的夏收农忙假里,小镇里的一群孩童,甩掉了鼻涕泡,眼看着就要成为翩翩少年。

夏收夏种就这样结束了。没有台风没有急雨的时候,小镇清静的小巷里,会不时响起挑着担子收废品、卖糖糕的老汉的铜锣声。他的一只手扶着肩上的扁担,另一只手的食指和中指夹着小锣槌,敲着钩挂在拇指上的小铜锣。小镇里的人们叫他“糖糕客”。他的糖糕,类似麻糖、姜糖、麦芽糖,但不是干的,而是揉得很筋道的一团。他扯出韧性十足的一条糖糕,然后用剪子剪出一寸或半寸长的糖糕块。孩子们眼巴巴地等着家里的牙膏用完,好用牙膏壳去换糖糕——那时的牙膏壳是锡皮做的。在家里的某个角落,发现以前换锁后留下的铜钥匙,也会高兴一阵子,可以用它换来一小口糖糕。糖糕客会隔三岔五地来到小镇,那铜锣声是轻轻的、脆脆的、漫不经心的,从这条巷子飘到那条巷子。午间刺眼的阳光下,整天忙忙碌碌的蚂蚁也看不到一只,只有糖糕客那裹着铜锣声、缓缓移动的身影。

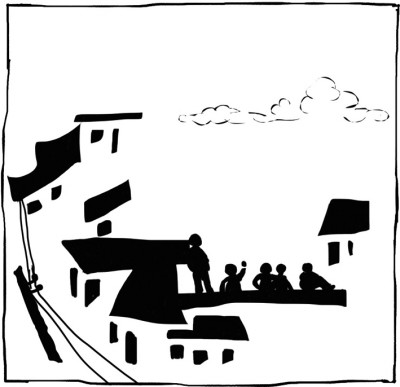

这是台风肆虐后,小镇夏天的余韵,有挣脱后的恬淡和释然。天空是澄澈通透的蓝,有时飘着丝绸一样轻、一样薄的白云。镇子高处的粮库,高高的围墙被风雨所剥蚀,留下了深深的痕迹。围墙上坐着一排半大小子,他们晃动着沾满黄泥巴的脚板,眺望着深不见底的蓝天,互不相让地争论着谁的眼睛最尖,都说自己能看到天的尽头。夏天里,不知从哪里来、也不知到哪里去的台风,让那时的蓬头少年有了更多的想象。那是20世纪70年代中期,他们怎么也想不到,此时的远方正涌动着春潮,改革开放的春天就要到来了。

(作者:邓宗良)

上一版

上一版