城市、金属、文字一般被视为文明的要素。但正如著名考古学家徐苹芳先生所指出的:“中国文明的形成有哪些要素?是否都要具备?是否还有中国特有的要素?我们的讨论要从中国的实际出发。要分清文明要素的起源和文明社会的产生这两个不同的概念,单个要素如文字、城市、青铜器的起源是一回事,诸要素同时存在而形成了文明社会又是一回事,两者决不能混淆。”因此,金属或冶金技术在中华文明起源与发展中的作用,是非常重要的理论问题,本次讲座我们尝试从冶金技术起源、发展和金属资源管理的角度出发,对该问题进行简要讨论。

中国冶金技术的起源与创新

冶金技术起源的时间、地点和机制问题,长期以来众说纷纭,一直是冶金考古的研究重点。从考古发现来看,在欧亚旧大陆和美洲新大陆,古代冶金技术分别有独立的起源和发展过程,说明在不同地区冶金技术具有独立起源和发展的可能性。西亚地区早在距今10000年左右就使用自然铜制作小件铜器,在东南欧地区发现了距今7000多年、世界最早的青铜冶铸遗存。关于冶金技术的具体起源,有学者认为源自陶器烧造技术,另有学者认为源自自然铜的退火、熔炼技术。戈登·柴尔德(Gordon Childe)提出冶金技术在西亚被发明后,其技术向周边地区传播;沃泰姆(Theodore A. Wertime)持类似观点,并指出冶金技术非常复杂,在不同地区不可能再次产生,这是单一起源论。伦福儒(Colin Renfrew)则认为土耳其、巴尔干半岛和伊比利亚半岛等地区是几个冶金技术独立起源的区域,这是多地起源论。为调和这两种理论,克雷杜克(Pull Craddock)提出第三种模式,即起源地的金属产品扩散或传播到新的地区之后,刺激了传入地冶金技术的发明与发展。截至目前,国际学界关于这一问题仍有较大争议。就中国而言,越来越多的考古证据表明,中西之间的冶金技术存在密切联系,中国先秦两汉时期冶金技术是在自身文化和技术传统的基础上,不断吸收外来技术,从而形成了创新性强、地域特色鲜明的技术体系。

中国最早的青铜冶铸遗存发现在距今4000年或更早的新疆和甘肃等西北地区,与中亚地区关系密切;当青铜冶铸技术自西北地区传播到中原地区之后,在二里头文化晚期即结合本地已有的找矿、高温控制和制模翻范技术,被迅速地吸收、消化并改进,创造了组合陶范铸造(即块范法铸造)青铜器的技术。随着块范法铸造技术逐渐成熟,青铜冶铸规模持续扩大,形成了独特的青铜器的装饰、制造技术和使用组合,青铜器成为夏商周三代文明礼仪制度的物质载体,而青铜鼎始终是这一制度的核心,这是区别于世界其他青铜文明的重要特征。块范法铸造技术和以青铜器为核心的礼仪制度,是中原地区冶金技术和文化发展的必然选择,周边地区接受这种模式并逐渐完成华夏化过程,共同造就多元一体的中华文明。这一发展过程,体现出中原地区优秀的传承和创新能力,充分诠释了中华文明兼容并蓄、博采众长的优点。

研究发现,新疆早在距今5000年左右就利用了陨铁;目前中国最早的人工冶铁(块炼铁)制品,是出土于甘肃陈旗磨沟距今3300年左右寺洼文化墓地的小铁条,但迟到公元前十世纪,块炼铁制品才开始在中国得到较为广泛的使用。尤其值得重视的是,在豫陕晋交界地带、中原核心地区的河南三门峡虢国墓地、陕西韩城梁带村墓地和山西曲沃天马曲村遗址,集中出土了一批两周之际的陨铁、块炼铁和生铁制品,其中生铁是迄今世界上年代最早的。为克服生铁碳高性脆的缺点,中原地区还发明了世界上最早的铸铁退火和炒钢等技术,最终在秦汉时期形成一套较为完整的生铁冶炼和利用生钢制钢技术体系,完成了世界冶金史上从块炼铁到生铁的又一个重大转折。从陨铁、块炼铁到生铁冶炼这一技术演变轨迹,准确展示了冶铁技术从西北到中原地区不断进步的发展历程,进一步说明了中原地区的创造力,即中原地区一方面接受了陨铁制作和相对原始的块炼铁冶炼技术,另一方面则在青铜冶铸技术的基础上,创造性地发明了以生铁为基础的钢铁技术体系,并向周边地区传播,对秦汉王朝的建立和东亚地区的文明进程产生了重要影响,再次体现了中华文明包容性和创新性的特点。

冶金技术发展与文明化进程

从青铜冶铸技术来看,二里头文化青铜冶铸的核心技术在龙山文化时期已有相当程度的本土基础,那么青铜冶铸技术在传入之初就迅速完成本土化不足为奇,重要的是这种本土化推进了中华文明的早期发展。随着史前农业经济的发展,中原社会与其他地区一样从新石器时代晚期开始走向复杂化。从社会发展角度分析,当时由于缺乏高端的奢侈品,中原贵族阶层的成长始终受到局限,他们的身份和地位主要是通过管理社会公共事务而获得,因此中原贵族基层亟须寻找高价值的奢侈品来提升和彰显自身的社会地位,当青铜冶铸技术通过区域交流传播至中原地区时,即被迅速接受并被贵族所控制。

青铜冶铸技术的传入对中原社会的文明化进程起到关键性推动作用。中原贵族一方面凭借对这种技术的垄断获取自身的显赫地位,通过青铜资源的贡赋、赏赐等手段形成等级关系,强化统治秩序,并与祭祀活动紧密联系在一起,将其神圣化,进而形成青铜礼制,从而使早期国家的统治阶层得以真正地搭建起来。另一方面,中原贵族为了实现对铜、锡和铅矿等战略资源的远距离控制,积极扩展新的统治方式,甚至不惜发动战争,并引入更快速、便捷的交通方式。这使得贵族的统治权力得到了极大的延伸,形成了远非酋邦社会所能比拟的早期国家的疆域。从这个角度来说,学者刘莉和陈星灿认为青铜冶炼技术对中原早期国家的形成起到了“牵一发而动全身”的关键性作用,是中原社会真正进入早期国家文明的一个重要推动力量。

中国早期铁器的使用可能与外来因素有一定关系,但块炼铁技术在中原地区发展成生铁冶炼技术体系,为秦汉王朝的形成提供了物质条件,深刻影响了中华文明的发展。春秋晚期和战国早期开始出现铁农具,战国中晚期以后,冶铁炼钢技术提高,铁农具开始大量使用,促进了农业发展。故《盐铁论》说:“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得功多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖,用力鲜,功自半。器便与不便,其功相什而倍也。”高质量铁农具推广应用的结果是,农耕面积扩大、农业产量提高、人口数量增长和大城市数量的增多,为商业经济发展、文化繁荣、科技进步提供了条件,也为生产关系和上层建筑的变革提供了物质基础。《战国策·齐策》描述的齐国都城临淄之所以有七万户人家,呈现车水马龙的繁荣景象,其重要原因之一就是当地冶金业的发达,临淄城内考古调查发现的十几处青铜冶铸和生铁冶炼作坊即是明证。秦灭六国之后,迁邯郸、临淄、南阳等地冶铁大户到四川等地,对西南地区的铁器化进程和社会发展起到巨大促进作用。中国古代青铜兵器自商代中期开始出现,经历了从适应车战为主发展为骑兵和格斗为主的变革过程,而钢铁技术的进步,使得优质铁质兵器逐渐取代铜兵器,极大地提高了军队作战能力,成为战场上的国之利器,引起战争规模的扩大和战争形式的变化,对中国历史的发展产生了直接的影响。《汉书》载“夫胡兵五而当汉兵一”,根本原因是当时汉人钢铁兵器质量远超匈奴人兵器,以世界历史角度观之,汉匈之间的征战也深刻影响了欧亚大陆的历史进程。总之,钢铁技术的提高以及铁器的普及使用,提高了粮食产量、人口数量,促进了文化发展,奠定了中国自战国到汉代文明的物质基础以及整个古代社会的发展方向。

金属资源流通与国家治理

在夏商周三代,铜、锡、铅等金属资源始终都是非常贵重、也是最为重要的国家资源。哈佛大学教授张光直先生认为,青铜器在三代政治斗争中占有中心地位。对三代王室而言,青铜器不仅仅是宫廷的奢侈品、点缀品,还是政治权力斗争的必要手段。没有青铜器,三代的朝廷就打不下天下;没有铜锡矿,三代的朝廷就没有青铜器。三代王都的迁徙都是围绕铜锡矿产地移动的,目的是不断靠近矿源、方便采矿,追求作为政治资本的铜锡金属。因此,金属资源的获取技术、流通方式以及与之相关的管理制度,与文明发展具有密切的联系,我们以金属资源为例进行讨论。

二里头遗址青铜冶铸遗存真实反映了金属资源及冶金活动的管理模式。在二里头遗址发现了中国最早的宫城、城市干道网、宫殿建筑群、青铜礼器群,以及官营作坊区等,可被视作中国最早的王朝都城遗址。二里头遗址的宫城内有一个很小规模的铸铜遗存,可能与宫城内日用铜器的修补有关;在宫城南边不远处,另置一专门区域从事绿松石加工和青铜器铸造生产,并设围墙保护。故从空间布局看,铸铜作坊位于整个城市最关键的王城管理区块之中,说明其生产活动受到王室直接控制。因为二里头文化开创了中国使用块范法铸造青铜器的传统,而这种传统、整个铸造工序又是在王权控制下完成的,因此,二里头文化青铜冶铸工业产业结构、铸造技术、产品器类三个方面都为后期的成就打下了很好的基础。李延祥教授指出,辽西、河西走廊、中原和长江中下游等四个地区分别形成了不同的青铜产业格局,但唯独以二里头为中心的中原地区青铜产业最具标准化,最先产生了铜锡二元物料分离、冶炼与铸造分离、以块范法铸造为主的青铜产业格局,形成了管理严格、等级分明的青铜产业网络,实现了青铜产业与礼制的完美结合。新兴的青铜产业促进了地区之间的交流,导致跨地域、跨文化的管理组织机构出现并强化,进而导致国家、政府机构的产生,高度艺术化、礼制化的中原青铜器作为中华文明的载体,对周边地区产生了强大吸引力,助力中原地区成为东亚稳固的文明中心,形成了以中原为中心的广域性王朝文明——中华文明。

生产青铜的金属资源来自何处、流向何方、如何管理等问题,是从金属资源角度研究古代国家治理的重要内容之一。不同的矿山具有能够反映本矿山产地特点的指纹元素和同位素比值特征,据此可对冶铸遗物和青铜器进行产地研究。例如,三星堆遗址出土青铜器的铅同位素数据非常集中,并与中原和长江中下游地区青铜器发现的一种高放射成因铅数据相同,结合青铜器的铸造工艺和装饰技法研究成果,可以推测这些本地风格的三星堆青铜器是由娴熟掌握中原地区铸铜技艺的铸铜工匠根据本土需要在当地制作的,金属原料则来自中原或长江中游地区。这一生产过程可视作当时远距离有效管理金属资源的例证。

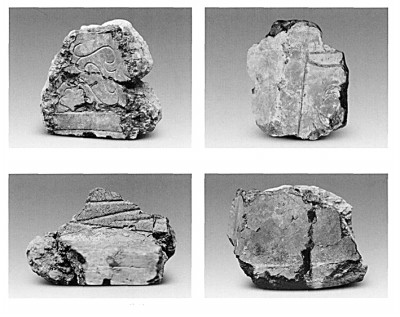

曾国是西周早期周王为经营南土所设封国,湖北随州叶家山西周早期曾国墓地出土青铜器数量众多,为研究金属资源与国家管理问题提供了优秀素材。研究表明,以叶家山为代表的西周早期不同遗址或墓地的青铜器,在组合、纹饰和风格等方面保持高度一致性,铸铜原料的利用主体同样高度一致,这是周王室对青铜器生产进行集中管控与配置的科学证据,因此,在周王室统筹下开展青铜冶铸生产并分配给各诸侯国,可能是这一时期青铜工业生产体系的主要形式。如叶家山墓地中两座规模最大、随葬品最丰富的侯级墓葬M28和M111,分别随葬与铜礼容器共置一处的两块铜锭,但同墓地小型墓葬没有陪葬铜锭,充分说明铜锭和铜礼器价值相同,均代表曾侯对铜资源的控制、占有和使用,应该是有组织的国家行为。分析结果说明四件铜锭虽然产地各异,但如果将铜锭理解为周王室授予的珍贵物料,与礼器、车马器共同视作来自周初的分器,作为彰显曾侯在周代南土政治地位的标识物,则不失为一种合理的解释。

为研究东周时期金属原料的来源问题,我们将冶铸遗物和青铜器的铅同位素比值数据分成A、B、C三类,可以发现,春秋早期青铜器的铅同位素比值高度集中,各地均使用A类矿料;春秋中期存在汉淮地区B类矿料与中原地区A类矿料的对立;春秋晚期至战国早期,中原及周边地区主要使用C类矿料;战国中晚期铅同位素比值趋于分散。东周时期各诸侯国之间的矿料几乎每隔一段时间就同步发生转变,成为必然规律,这充分说明,金属资源在政治上较为分裂的列国之间互通的背后,有一种力量在控制着冶金业,这只能是一个国家型的组织行为。这种涉及国之大事的金属资源管理与流通的高度统一性,是王室高度控制冶金业生产方式的真实反映。

金属资源流通网络兴衰是国家治理能力的反映。中国国家博物馆馆藏春秋时期青铜器曾伯桼簠,其上铸有“克狄淮夷,抑燮繁阳,金道锡行”铭文;湖北随州曾公求钟铭文追述西周初年周王命南公“涉征淮夷,至于繁阳”;春秋早期的晋姜鼎、戎生钟等青铜器铸有中原诸侯征繁阳、取吉金的铭文。由此可见,在铜锡金属资源南北流通线中,繁阳是重要节点。繁阳之地望,位于河南省新蔡县东北,汝水以北。通过繁阳这一枢纽,向南可通过桐柏—大别山诸隘口,借助滠水、澴水等水道进入长江,联系鄂东金属矿区;向东南则通过淮河、淝水及巢湖—裕溪河水道辐射皖江地区的金属矿区;向北则是广袤的中原大地、金属资源使用的中心。当然,除繁阳之外,应有其他金属资源流通的节点,共同构成联系中原与边疆重要金属矿区的流通网络——“金道锡行”。两周之际,随着楚的兴起,长江中游的金属资源在新的政治格局下得到更大幅度整合,江汉平原西部成为长江中游金属流通的新枢纽。在春秋诸侯国争霸背景下,长江流域的楚与吴先后兴起并与晋争霸,其政治影响力与资源优势互为表里,这也导致靠西的汉水—夏路及靠东的邗沟—泗水通道成为金属资源北上的重要路径。故而春秋中期以降,金属流通兼有南方大国转输、分配及中原索取、贸易的不同模式。再如湖北大冶铜绿山是先秦时期最重要的铜生产基地之一,在遗址内发掘了100多座东周时期矿工和管理者墓葬。我们发现,尽管铜绿山存在大规模开采铜矿、炼铜的活动,但墓主人所随葬青铜器并非本地生产。所以,我们在研究金属资源的控制、流通时,还需要了解不同政治势力之间关系,青铜产业的区域特征、技术差别,以及对重要资源的占有和利用方式等问题。

以上的研究工作对复原先秦时期中原与长江流域之间的“金道锡行”以及区域间的金属资源流通来说,仍然远远不够。我们在讨论“金道”时,应当完善起点、路径、节点及终端等各个环节的认识,尝试探讨中原王权对“金道”的规划布局及南方地区的实际操作应对。讨论“锡行”的难度更大,辽西地区以及湖南或江西等地有望找到早期锡矿的采冶遗址;此外可对出土的锡、铅器实物进行更多分析,同时兼顾高温钙釉及硬陶器、朱砂、生漆、海贝等其他珍贵物料的流通路径研究。讨论“金道锡行”时,也需留意长江中游与长江下游不同矿冶地带的兴衰更替,从中原及南方不同的视角进行更为细致全面的比较研究。讨论中原与北方、西北及西南地区金属资源流通时也应如此。

考古学家夏鼐先生讲到,“青铜冶铸需要有一批掌握冶金技术的熟练工匠、一定的贸易活动和保证交通路线的畅通,才能解决原料和产品的运输问题。这需要社会组织和政治组织上具备一定的改革,以适应新的经济情况,包括生产力的发展。”通过中国青铜冶铸技术的起源、青铜器铸造技术的本土化过程以及青铜器礼乐文明的形成过程研究,可以认为,中原地区选择铜器作为文明物化标志是历史必然,金属资源管理是国家治理的重要组成部分。夏商周三代大规模青铜生产从金属资源开采到产品制作,需要高度社会化组织和管理;其铜业产能与王朝国力直接关联。中原地区是青铜业生产中心,也是当时青铜金属资源与产品流通网络的核心。金属资源供应充足与否,是商周王朝国力国势盛衰变化的指标。夏商周三代的中原地区具有一个长期稳定的金属资源流通网络,与周边地区保持密切的互动,并且具有超越时代与政治势力范围的稳定性,其背后的控制力,实质上就是国家治理的力量。

总体而言,通过青铜器生产所涉及的金属资源获取、流通和使用,在一个较大的范围内建立起从中央到地方、从集中到分散的一整套对生产礼容器严格控制的管理制度,在某种程度上丰富了国家的管理经验,催生了中国文明的起源与早期发展。

结语

金属资源的开发是促进文明产生、早期发展和王朝形成与壮大的重要因素,冶金技术的起源、发展与传播,以及冶金手工业的区域特征、区域间的相互关系及对文明的影响,是中华文明进程研究的重要内容。

中国古代冶金技术在起源和发展的过程中,不断吸收、消化各种外来技术,逐渐形成特色鲜明的冶铸技术体系,并可以明显地将发展历程分为两个阶段,即以青铜冶铸技术为代表的第一阶段和以生铁冶炼技术为代表的第二阶段。两个阶段的特点均有“引进—吸收—再创造—反馈”的规律,从而形成中国冶金技术起源与发展的两个浪潮,体现了兼容并蓄、海纳百川的中华文明特质。而先秦两汉时期社会的每次重大变革,均与冶金技术的本土创造有密切关系。

上一版

上一版