最早注意到不满意前人有关名物解释的,是20世纪80年代在四川大学读书时张永言老师的课堂上。张老师说,雎鸠,鸟名;卷耳,植物名。这样的解释有意思吗?张老师是从训诂学角度提出的批评,他还分析说这是因为注解古书的人,你懂的他也懂,你不懂的他也不懂。张老师博学,他提及的案例正是关于名物的,说明他对有关名物一类语汇特别关注。

名物相对一般的语汇有什么不同呢?区别就是作为名称的语汇,关联着名称所指向的事物,事情就陡然复杂起来了。何况地有南北,时有古今,同名异指和同实异名的不计其数,更何况许多名与物连带着名物背后的时风与民俗,物质与精神,事情就更见复杂了。

古人有关名物的研究当然不是没有,如较早的三国吴人陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》二卷,又如宋明时期的《事物纪原》十卷,不管是得后人的好评,还是被认为有不足,都是从文献到文献,甚至连文献也没有,只凭作者的主观描述,可信度有多大姑且不论,像前者释凤凰:“凤,雄曰凤,雌曰凰,其雏为鸑鷟。或曰凤凰一名鶠,非梧桐不栖,非竹实不食”。后者释环:“《瑞应图》曰,黄帝时西王母献白环,舜时又献之,则环当出于此”。比“雎鸠,鸟名”“卷耳,植物名”式的解释即使强,也强不到哪儿去。

到了扬之水先生就不同了,拿草木鸟兽虫鱼之释来说,看看《诗经名物新证》中的《豳风·七月》一篇,就可以知道作为名物学家的扬之水,与前代的训诂学家相比较有多大的差异。

大约20世纪90年代中前期,扬之水还是泛览群书的扬之水,《棔柿楼读书记》《脂麻通鉴》等就产生在这个时代。但也就在这个时代,扬之水开始向名物学转向了。那时我在国务院古籍整理出版规划小组编《传统文化与现代化》,就发过她的《评〈辞源〉(修订本)插图》《〈诗·小雅·楚茨〉名物新证》等文。后来她告诉我,这是她最早的有关名物的文章。毋宁说,她从《读书》走向社科院,就是为了更好地完成这个华丽的转向。而这当中的领航人,不消说就是王世襄先生。经他介绍,扬之水得以拜师孙机先生。

扬之水给自己的研究工作定位为定名与相知,我的简单理解就是解决物的名称问题和名的所指问题。不管是前者还是后者,都势必要充分地打通图书馆与博物馆、文献与文物之间的藩篱。所以,不管是从第一部名物学专著《诗经名物新证》到《古诗文名物新证》《物色——金瓶梅读物记》等看上去偏向于名的,还是看上去偏向于物的《香识》《奢华之色》《中国金银器》等,扬之水都充分利用了文献、实物和图像的通释互证。

前代涉及名物的训诂多以训释词义为中心,而于词义与诗义之间的关系往往不甚措意,这是训诂学家的本职使然。扬之水不然,其所抱持的立场,既有以名物本身的阐释为目的的,更有以落脚于诗义的阐发为旨归的。由于专业的关系,我更关注的是扬之水从文献与实物的连接处搜寻诗文中的名所指向的物,物与物、物与人交织间生成的诗义、诗艺,蕴含的诗心和诗心体现的故事与情味。从这个特别的通道进入文学艺术史、物质文化史和社会生活史,是扬之水的学术旨趣,也是她对于学术史的一大贡献。

比如孙机在序中举及她《诗经名物新证》中的《君子偕老》一例,过去认为这首诗是讽刺卫夫人宣姜的,但诗中写的衣裳装饰却无处不流露出对这位贵妇人的敬意,则此“邦之媛”自与“五世不宁,乱由姜起”的宣姜无关。从名物的角度重新判别文本所咏对象,对于诗义的正确解读得有多么重要,不言而喻!

又如在同书《韩奕》一篇里,扬之水指出,车在商周时代是士君子荣誉和身份的象征,驷马车中的大夫与后世官轿里的士大夫,精神风貌完全不同。那么,她对诗中一连串生僻拗口的车马器物和饰物,结合传世文献、考古报告,并通过诸如甘肃天水马家塬战国晚期墓地出土的多辆战车等出土文物的旁搜远绍,以图文相映的形式,揭示其制作、工艺、形状、功能、用途以及其奇巧、精美和典雅,那一个个本来冷冰冰的金属物件,就合成了承载其间的那一时代有温度有气度的君子威仪。

不理解名物,就误解文献。杜牧名诗《题宣州开元寺水阁》中特别有名的颈联:“深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。”之前讽诵时但赏其气象闳深,竟未能具究其意。后来读到沪上名家刘永翔先生《“帘幕”与“五湖”》一文,才知道前一句有人解释成密雨似帘,又有人解释成帘似密雨,刘永翔则指出唐时有用于室内的帘幕,但也有用于窗外者。那时的窗多糊纸或蒙纱以遮风,自身却畏雨,故于窗外檐下复悬一帘,雨时则垂下帘栊,保护窗纸和窗纱。雨与帘一块儿出现,其故端在于此。

李清照名词《一剪梅》:“红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。”一直不解为啥“独上兰舟”前要“轻解罗裳”,许多词选避而不谈,或谈而未详,这就非得了解名及其对应物也就是“裳”及其所指称的对象。扬之水的《也说“轻解罗裳”》说,宋代女子下着裤,其外系裙,裙长于裤,裙与裤均在腰间缝制一对系带。“独上兰舟”之际,把系裙的带子轻轻一拉,解下罗裙即得轻巧登舟之便。这样轻轻地一拉,不仅罗裙被解下了,读者的疑虑也解除了。

扬之水是优雅和知性的,她取以研究的对象也是温润而精美的。即使是战车,她所关注的也不是载驰载驱中的赫赫声势,更不是腥风血雨和成王败寇,何况那些衣裳佩饰、文房玩好、金银器物、日常用具、节令风物!那因遥远而模糊的物事繁华,那物事繁华中的诸般细节,那细节中的朴茂与奇彩,纷纭与沉静,因扬之水的努力而重新变得清晰。读她的文,常让人对悠邈深邃的中国历史凝思回想,又感激无端。

以极轻盈摇曳的文笔写出最密结扎实的文章,这是典型的扬氏文风。从名物研究跨界到文博研究,人们常说的“无征不信”,对于扬之水来说毋宁是“无图不信”。虽然她不搞唯图主义,但确实将以文字写作为主的学术工作者对实物和图版的青睐推向了极致。她甚至拒绝将文中的图版称为插图,这是很有道理的,因为对她来说,文字和图版都是亲生的,而且还是双胞。的确,有时只消一件文物或几帧绘画,就能胜过多少闲言碎语!上举刘永翔文中举出帘幕与雨同出一句的大量实例,已够支撑作者的观点,但我想,假设能如扬之水那样,寻得哪怕一件唐时的文物、壁画,其结论就会更加无可动摇,意趣也会更加深长。

今日史料搜集和文物利用的便捷,使得名物研究的条件视从前真不啻霄壤之别,不过这不意味着扬之水的图版得来轻易。不佞自20世纪80年代末与之相识,之前已从张中行先生的《负暄三话》中得见其传神写照,一年四季一双球鞋的细节尤给人极深印象。本以为是她不事铅华、一心向学的学者本色所致,后来每见她都给人一种风尘仆仆的感觉,才悟得怕不是她为方便跑博物馆跑图书馆跑田野看文物寻图版的不得已之为吧。

在《古诗文名物新证》《奢华之色》《香识》《明式家具之前》《两宋茶事》《中国金银器》等书里,扬之水的写法从对一首诗所涉名物的逐项解读,转而为对具体名物及其历史流变的梳理考索。依我的理解,是她开始考虑编写一部诗歌名物辞典,非从一个个独立的名物着手不可。虽然她后来觉得生也有涯,有所掌握的和未能涉及的相比较有如水滴之于海洋,故而放弃了编写辞典的企图,但日居月诸,勤奋的扬之水所积既多,终于撰就了一部新著《诗歌名物百例》,近期由生活书店隆重推出。

《诗歌名物百例》虽称百例,收录诗词歌赋中的名物实达166条,图版更多至600余幅,字数却不足15万,平均每条不足1000字,这样的规模即使尚不足撑起名物辞典的堂庑,至少可算作一条大河的滥觞了。尤其值得强调的是,这些条目涉及家具、舆服、文房、器物、首饰等众多类别,每条不长的篇幅,无不凝聚着积年累月的思考和辛劳。许多条目根本就是此前多年研究成果的抽绎和浓缩,比如,《两宋之煎茶》《关于分茶与斗茶》等有关茶事的文章及近30帧图,在本书里浓缩成以《茶筅》为题的500字短文一则、壁画两帧和砖雕一幅;《读物小札:人胜·剪綵花·春幡》《金钗斜戴宜春胜》等文章及近百帧图,在本书里浓缩成《春胜》和《春幡·珠幡》两则、不足20幅图。则其作为辞典的信息密集度和知识准确度就不问可知了,足可取信读者,供我们参考利用。换言之,今后遇到名物的问题,自应先看看这部《诗歌名物百例》中有无条目,或扬之水的其他著述中有无涉及,必当实归不负虚往也。

举我关注过的一则名物为例,袁行霈、许逸民先生主编的大学教材《中国文学作品选注》(中华书局),不佞承乏作宋辽金卷主编,陆游《临安春雨初霁》“晴窗细乳戏分茶”句“分茶”一词下注:

细乳,研茶饼为粉末,煎烹时水面的沤泡。或谓乳为研磨义,则上句“矮纸斜行闲作草”之“行”当读作行动之行。或又谓细乳为茶名,且谓其为茶之精品,恐非。分茶,与煎茶、点茶等均属宋时沏茶之法,其法难详,约为注以沸水,用箸搅拌,使茶水幻成波纹图像。宋人诗中提及者甚多,尤以杨万里《澹庵坐上观显上人分茶》诗描述最为生动。分茶实为与着棋、写字、弹琴、投壶、蹴鞠等并列的一种游艺,故以“戏”称之。陆游《残春无几述意》:“试笔书盈纸,烹茶睡解围。”与此二句意境略似。

又拙著《苏轼词选》(人民文学出版社),《浣溪沙》(细雨斜风作小寒)“雪沫乳花浮午盏”句下注:

宋人以将茶泡制成白色为贵。宋赵令畤《侯鲭录》卷四记司马光对东坡说:“茶与墨正相反,茶欲白,墨欲黑。”“雪沫”与“乳花”均指以适当的沸水冲茶泛起的泡沫。唐曹邺《故人寄茶》:“碧波霞脚碎,香泛乳花轻。”东坡《西江月》:“汤发云腴酽白,盏浮花乳轻圆。”

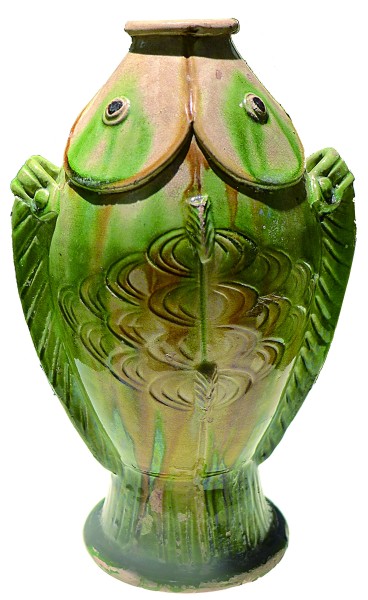

本以为注得也算尽心了,今取读《诗歌名物百例》,再参其《两宋之煎茶》《关于分茶与斗茶》《两宋茶事》等文,才知所注或有不确,或欠深细。如前人解细乳为茶名或谓乳义为研磨真的不确;宋人以将茶泡制成白色为贵的表述亦不算确当;司马光语当指煎、点前之茶色,用在此处未必恰切;宋时多为点茶,分茶不与煎茶、点茶并列,而是点茶的别名,或为点茶的一种技巧。还有,观文中所列陕西历史博物院所藏北宋砖雕等一件文物和数帧配图,分茶的工具与程序更可了然:茶臼碾磨茶饼至细末,小勺舀取茶末调膏于盏中,银瓶以沸水冲点,茶筅或茶匙击拂茶汤幻成图纹。若在注释中添此数句,更有助进入具体的诗境。

追究名物是不是天然就能厘清诗义呢,似乎又不尽然。李白的诗句“床前明月光”,在只知道床只有睡榻一义时,从没感到什么不解。但读了扬之水《唐宋时代的床和桌》,知道了“床”这一名称除了卧具外,还可为坐具,可为置物之具,可以指食床,可以指茶床,又据说还有井栏的意思,然后就心迷意乱了。我就看见一种观点,说李白的这个床不可能是卧具,因为躺在床上是看不见明月的,这就涉及作为卧具的床所关联的生活环境史的问题了。我们今天的房,躺在床上当然是可能看见明月光的,难道唐人一定不如此吗?是房的问题还是床的问题?扬之水又有《古典的记忆——两周家具概说》一文,说床字早见于甲骨文,《诗》中所咏已多有卧床之属。其实,在古籍文献中,提及床的似乎还是以睡榻为多。那么,我们凭什么说李白“床前明月光”的床,一定就不是卧床呢?要解决这样的问题,还要循着名物的视角,进一步扩大研究的视野。当然,与名物无关的思考也是需要的,李白的诗中也没说一定是躺在床上啊,也不妨是坐在床上,也可能压根儿跟床没有直接接触,何况李白说的也不是明月,而是明月光啊,就算卧睡时看不见明月,射进来的月光也看不见吗?

长叹人间发易花,凭将心事许繁华!扬之水自20世纪90年代初开始研究繁华如梦的名物,数十年间,朝斯夕斯,念兹在兹,心无旁骛。她节省所有能节省的时间,甚至学术会也很少参加,参加则很少留饭,留饭则众人皆吃伊独退,此余所曾亲见者。

与扬之水相交逾30年,读其新著旧文,往事前尘自来心头,说两桩吧。

一桩算是首次披露。多年前去中国社会科学院参加文学组的科研成果奖评选,那次的一等奖限额一名,奖金额度高达30万元。会议来到最关键的时刻,有人力推扬之水的三卷本《奢华之色》,也有人力推另一位学者主编的一套丛书,一时形成僵局。我在此前的众声喧哗中捕捉到因组长素来严格,本组一等奖空缺多年的信息,于是提出此次何不打破限额,试试两项成果一齐上报。蒙各位齐表赞成,组长冒着违规而双双拿下的风险,英明判断,果断抉择,结果双双中标!多年过去了,我还是为自己做了这件得意的事而得意。

另一桩曾在一篇文章里写过,算第二次披露了。21世纪初,我已调入清华,虽然年届不惑,还算年轻气盛,写了一篇商榷性的短文发表在《中华读书报》上,此实即大学者所说的豆腐干块,壮夫不为者也。没承想收到扬之水的一张明信片,上面几行簪花小行楷鼓励的话,最后一句记得清楚,“当为君浮一大白”。此事又何以值得夸耀呢,因为我认为天底下如果还剩一位不虚与委蛇的人,那就是扬之水,所以我拿她的话当真。谁不愿听到别人的称赞呢,何况是出自真心!

今天我以同样的真心写下这篇《诗歌名物百例》的读后感,但欲理解这部书的成书、特色和价值,就必得将扬之水其他的著述乃至其数十年的治学经历拉杂起来谈,不知能得到作者和读者的印可否?

(作者:刘石,系清华大学人文学院院长)

上一版

上一版