【学人追忆】

2024年1月24日,著名马克思主义史学家,国家清史编纂委员会主任,中国人民大学荣誉一级教授、清史研究所名誉所长戴逸先生永远离开了我们,离开了他深深挚爱并为之倾尽心血的清史事业。作为先生的弟子,在为先生的离去深感悲痛的同时,尤为期冀他的道德文章薪火相传,他开创的名山事业后继有人,因就先生的学术思想与学术贡献略述己见,以寄托无尽的哀思和深切的缅怀。

一

戴逸先生1926年出生于常熟,自幼酷爱文史,1946年因缘际会考入北京大学史学系,走上历史学习和研究的道路。1948年奔赴解放区,进入华北大学学习,结业后留校。1950年,华北大学进京,并在此基础上组建中国人民大学。自此以后,他便一直在人大从事历史教学与研究。在长达七十多年的岁月里,他的历史研究,从中国革命史、抗日战争史,到中国近代史,再到清史,每一步都留下了坚实的足迹,取得了丰硕的成果。并且,正是在“逆向回溯”的治学过程中,他的理想信念愈益坚定,思想主张日益成熟,最终由一个初出茅庐的青年学者,成长为享誉中外的史学大家、清史泰斗。

坚持唯物史观的理论指导。先生青年时代就追求真理、追求光明,在北京大学求学期间,因参加学生运动而遭到国民党政府的通缉,在党组织的安排下奔赴解放区,从此走上革命道路,并得以从事自己喜爱的历史教学与研究工作。这一人生道路的选择,尤其是革命斗争的洗礼,使他从内心深处坚定地认为,马克思主义既是指导中国革命走向胜利的强大思想武器,也是指导历史研究和学术探索的科学理论。他说:“历史科学必须以马克思主义理论为指导。马克思主义把唯物论和辩证法运用于社会历史的研究,从错综复杂的历史现象中揭示了生产方式在社会发展中的决定作用,阐明了经济因素和政治、思想、法权、民族、地理、人口等多种因素之间的相互关系,从而发现了客观历史的基本规律,使历史的研究真正成为科学。”(戴逸:《历史研究要以马克思主义作指导》,载《戴逸文集·史论纵横》,中国人民大学出版社2018年版,第38页)他明确表示:“坚持马克思主义的指导,能使我们的头脑更清楚,在历史的迷雾中抓住本质,能使我们的信念更坚定,将是非分辨得更清楚。”(《马克思主义的指导是史学发展的关键》,载《戴逸文集·史论纵横》,第95页)因此,他真诚地服膺、信仰马克思主义,常年坚持阅读马列经典著作,自觉以马克思主义的科学理论为指导叙史、考史、释史。他能在历史研究尤其是清史研究领域取得卓越的成就,成为新中国成立以来新一代马克思主义史学家的杰出代表,实非偶然。

弘扬历史科学的社会功能。先生幼年酷爱文史,青年时代又得以接受比较系统的学习和训练,不仅奠定了坚实的文史功底,而且深受传统文化经世理念的熏陶。走上革命道路之后,通过对中共党史、《毛泽东选集》和马列主义经典著作的系统学习,加深了理论修养,也把朴素的家国情怀和传统的经世思想上升到理论的高度。他大力弘扬历史科学的社会功能,倡导历史学要走出书斋,历史学家要关注现实,历史研究要回应时代提出的问题,把握社会发展的走向。他说:“历史学虽然以过去作为研究对象,但是和现实密切相关,因为今天是昨天的延伸,要更好地理解今天,更有效地改造现实,就必须懂得过去、懂得历史。一个国家,一个民族,如果忘记了自己的过去,就必定不能把握今天和未来,从这个意义上说,历史学是十分重要的。”(《马克思主义与历史科学》,载《戴逸文集·史论纵横》,第91页)他同时强调:“历史科学不是对策学,要根据它自身的特点发挥其社会功能。”在他看来,历史科学的“社会功能是显著的、长远的而且非常重要的。它是了解国情、进行战略决策所必需的;它是认识我们国家的伟大、光荣,提高爱国主义和社会主义思想所必需的;它是发展文化、陶冶情操、建设高度的社会主义精神文明所必需的。”(《历史科学的社会功能》,载《戴逸文集·史论纵横》,第100页)正是因为对历史科学的社会功能有清醒的认识,他自身的学术实践也始终紧跟时代的步伐,贯穿经世资治的情怀,体现出马克思主义史学家高度的使命感和担当精神。

强调实事求是的治学理念。先生在多年治学历程中十分强调实事求是的学术理念。在他看来,“科学研究的任务是追求真理,阐明规律。真实性是历史科学的生命线,离开真实性,历史科学就会枯萎死亡,不能为着眼前的需要而牺牲真实性。中国的历史学有一个优秀传统,即‘秉笔直书’,要提倡秉笔直书的史德,实事求是地撰写历史,评价历史人物”。他始终强调:“历史学家要有清醒的头脑,应当有坚持真理的勇气,应当有无愧于历史学家称号的史德。”(《实事求是地评价历史人物》,载《戴逸文集·史论纵横》,第74、75页)他不仅如此说,而且如此做。无论是太平天国、义和团等农民运动,还是洋务运动、戊戌变法等重大事件,抑或是乾隆帝、张之洞等历史人物,乃至康乾盛世、清朝历史地位等重要问题,他都秉持实事求是的理念,摒除一切成见和影响,从历史实际出发,客观而冷静地审视其人其事,用科学精神解释疑难,用理性思考解读历史、评价人物,力图通过历史的表面现象探索其深层本质,真实、清晰地揭示历史的真相。先生的研究成果之所以能长久地屹立于史学之林,并被誉为经典之作,与他实事求是的学术追求是有密切关系的。

倡导勇于探索的创新精神。与实事求是的学术理念相联系,先生大力提倡勇于探索的创新精神。他明确主张:“我们应该树立实事求是、勇于创新的好风尚,要有抱负,有勇气超越前人的成就,攀登科学的顶峰。我们的时代是革命变革的伟大时代。史学工作者要研究和总结这一伟大时代的历史,就不能只躺在马克思主义的书本上,不能满足于寻章摘句,简单地照搬、照抄、照转,而要运用马克思主义的观点、方法,研究丰富生动的实际,开动脑筋,解放思想,用我们全部的才智、精力创造性地发展马克思主义的历史科学。”(《实事求是 勇于创新》,载《戴逸文集·史论纵横》,第19页)因此,他治学始终保持高度的敏感,不仅随时了解学界动态,而且时刻关注时代发展和社会进步。以清史研究为例。20世纪70年代末,随着改革开放的步伐,学术研究迎来了发展的春天。他敏锐地意识到,鸦片战争以前的清史研究是学术界的薄弱环节,无论是断代史的编纂,抑或专史、专题的撰述以及人物研究,乃至清代史料的整理等,都有许多工作亟须进行,许多空白亟须填补。因而他在受命组建清史研究所的同时,即把编写清史作为全所工作的主要任务。在他的主持下,《简明清史》第一、二册于80年代初先后问世,成为国内第一部以马克思主义唯物史观为指导,系统、全面研究鸦片战争以前清代历史的著作。不仅被国家教委评为优秀教材,而且带动了学术界清史研究的开展。其他如对清代政治、军事、人物、思想文化、边疆开发以及中外关系等问题的研究,也无不具有鲜明的时代感,反映出勇于探索的创新精神。

提倡广博贯通的学术视野。先生治史,十分注重博通。他说:“学问广博,眼界开阔,才能高屋建瓴地思考问题,博学才能深思。”(《资料 思想 文采 道德——对历史学家的四项要求》,载《戴逸文集·史论纵横》,第356页)在他看来,学问的博通,既包括纵向的贯通,也涉及横向的旁通。其治学路径即由革命史上溯至近代史,再到清史,与此同时,对有清一代政治、经济、军事、社会、边疆民族、思想文化、中外关系等各个方面,也都有全面的宏观把握和具体的个案研究。可谓既贯通有清一代,又兼通清史的各个专门领域。不仅如此,他还倡导并践行跨学科的博通。为探讨光绪皇帝的死因,他大力支持清史编纂委员会与中国原子能研究院反应堆工程设计研究所、北京市公安局法医检验鉴定中心合作,对光绪帝的头发、遗骨和衣物残片进行化学鉴定,不仅确认了光绪帝的死因,而且树立了社会科学研究与自然科学研究并肩合作、借助自然科学工具和手段解决人文社科疑难问题的范例。尤其是鉴于清代历史的特殊性,他特别强调,研究清史要有世界眼光,要有广阔视野,因为清代中国与世界的联系日益密切,很多方面深受世界的影响,故而“既要从整个世界的发展来观察中国的历史进程,也要从中国的局部地区和事件联系世界的历史背景”(《开展清史研究加强国际合作》,载《戴逸文集·史论纵横》,第154页)。这些主张,都反映了他高屋建瓴的学术视野,大大推动了清史研究的开展。

重视文献资料的基础作用。先生极为重视文献档案等资料对历史研究的基础作用,他多次强调:“历史研究要从事实材料出发,必须掌握丰富的第一手资料,用马列主义的立场、观点、方法进行分析研究,去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里。事实材料对于科学来说,犹如空气对于鸟类一样,没有空气,鸟类就不能起飞,没有事实材料,科学大厦就不能建立起来。”(《谈清代书籍和史料的整理》,载《戴逸文集·史论纵横》,第271页)他从事历史研究,也无不扎扎实实地从收集、整理、积累资料的基础工作做起,几乎日夜阅读,手不停笔,逐字逐句地摘录抄写有关资料。特别是在尚未使用计算机技术和网络数据库的年代,他不辞辛苦,不惮繁难,摘抄了难以计数的资料卡片,为研究奠定了坚实的资料基础。而他在清史研究中提炼出来的诸多思想观点,也因为建立在坚实的资料基础之上,往往具有很强的说服力,并给人以深刻的启迪。

讲求优美流畅的表达方式。先生具有坚实的文史功底,也深受中国古代文、史、哲不分家传统的影响,认为“历史学家应该具备哲学家的头脑和文学家的气质”(《历史学要走出书斋》,载《戴逸文集·史论纵横》,第103页),学者要把自己的思想观点和研究成果表达出来,写成文章,“就要讲究表达方式,力求写得通顺流畅,文采斐然”。尤其是撰写学术论文,必须“非常用心,力求合乎文法,合乎逻辑,文从字顺,概念准确,条理清楚,观点鲜明”(《资料 思想 文采 道德——对历史学家的四项要求》,载《戴逸文集·史论纵横》,第360页)。在他看来,“历史的陈述既是真实的,即忠于客观事实,又是思辨的,即富于哲理性探讨,还应该是艺术的,即能给人以美的享受”(《历史学要走出书斋》,载《戴逸文集·史论纵横》,第103页)。他从事历史研究,撰写学术论文,也无不字斟句酌,精心推敲,反复修改,力求把深奥的道理浅显而又准确流畅地表达出来。因而先生的文章往往极富文采,笔端常带感情,文字行云流水,真正做到了科学性、思想性和可读性三者的结合,既给人思想的启迪,又带来美的享受。

二

在七十多年的学术生涯中,先生以清史为职志,数十年如一日,“寝于斯,食于斯,学于斯,行于斯”(《我和清史》,载《戴逸文集·学界记往》,中国人民大学出版社2018年版,第153页),把自己的学术生命与清史事业融为一体,为清史研究和清史编纂作出了卓越贡献。

其一,打破学科壁垒,贯通有清一代前后期历史。学界公认,改革开放以来,清史研究领域发生的最大变化,就是打破学科壁垒,把清朝的历史作为一个整体开展研究。此前,清史被切割为两段,以鸦片战争为界,鸦片战争以前的清史归属于中国古代史,鸦片战争以后的历史则归属于中国近代史。改革开放以后,学界不再以鸦片战争为断限将清史人为地一刀两断,而是把有清一代的历史视为一个整体,从而使清史成为真正意义上的贯通前后的一代王朝的历史。可以说,清史研究对象的拓展和确定,奠定了整个清史研究发展和兴盛的基础。而戴逸先生则堪称清史领域这一重大变化的先行者。

早在20世纪50年代,他就以《中国近代史稿》一书蜚声学术界,并奠定了在中国近代史研究领域的学术地位。20世纪60年代末70年代初,因中国和苏联两国边境发生冲突,他受有关部门委托,研究清代历史上的中俄关系特别是边界问题,所撰《一六八九年的中俄尼布楚条约》一书,不仅为中国政府处理中苏边境问题发挥了重要作用,也成为他由中国近代史领域踏入清史研究园地的开端。“文化大革命”结束后,他更大力倡导“把近300年的清代历史当作完整的研究对象”(《加强对清史的研究》,载《戴逸文集·史论纵横》,第130页),多方呼吁加强对清史的研究,身体力行把近代史和清史结合起来。他主持编写《简明清史》《清代人物传稿》《清史编年》等书,不仅引领了学术风气,而且大大推动了清史研究的发展。

其二,开辟清史研究的各个专门领域,构建清史研究的学科体系。改革开放初期,针对清史研究十分薄弱,许多领域尚属空白的现实状况,先生殚精竭虑,提纲挈领,从各个方面思考清史研究的重要问题,擘画清史研究的宏伟蓝图。在他的带领下,在学界的共同努力下,清史研究领域拓展到社会史、政治史、经济史、文化史、科技史、制度史、宫廷史、地方史、边政史、边疆民族、中外关系等各个方面,清史学科体系初步形成。尤其是21世纪以来,随着国家清史纂修工程的开展,清史研究领域得到进一步拓宽,诸如书籍史、阅读史、女性史、日常生活史、医疗卫生史、生态环境史、家族宗族史、民间信仰、秘密社会等以往不太关注的方面,都多有发掘和探讨。与此同时,清代历史的一些重要问题和重要事件,进一步得到更为深入的研究和讨论,如对清代经济宏观趋势与总体评价的研讨,有关戊戌政变袁世凯告密问题的争论,对太平天国的研究和反思,对光绪皇帝死因的鉴定和研究等。而新的科学技术手段的运用,如“e考据”的出现,各种数据库的开发与建设,也都成为促进清史研究的重要推手。可以说,历经40多年的发展,清史学科体系日趋完善,清史研究也由此前的冷门分支一跃成为学术界和全社会关注的热点,进入一个全方位、多元化发展的新的历史时期。就此而言,先生的开创奠基之功是不可磨灭的。

其三,开拓清史研究的世界眼光,推进中国历史与世界历史的结合。早在20世纪70年代,先生受命研究清代中俄关系,撰写《一六八九年的中俄尼布楚条约》一书时,就初步意识到,清代中国与外国的关系,不仅是清史研究的重要内容,其中的不少问题还与现实有着密切联系。改革开放后,中国与世界各国的交往日益扩大,他更为深切地提出:“中国是世界的一部分,只有把中国放在世界的坐标系中,才能认识中国的真实地位和状态,而世界又必须包括中国这样一个巨大的有机组成部分,如果抛弃了中国史,世界史就不是完全的真正的世界史。”(戴逸:《18世纪的中国与世界·导言卷》,辽海出版社1999年版,第2页)因而他组织学术团队,选取18世纪的历史作为研究对象,“焦点还在18世纪的中国,但希望在时间和空间上作相应的拓展,不仅限于18世纪,而力求了解17世纪的来龙与19世纪的去脉,也不仅限于中国,力求把中国史放在世界发展的背景中加以考察、比较,改变中国史和世界史分隔和孤立研究的习惯”(《18世纪的中国与世界·导言卷》,第2页)。他主编的《18世纪的中国与世界》丛书,分为政治、军事、边疆民族、农民、经济、社会、思想文化以及对外关系各卷,对18世纪的中国进行全方位的研究,同时尽可能把当时的中国置于世界发展的历史进程中加以分析比较。这套丛书的出版,开创了对18世纪这一重要而独特历史时期进行中外比较研究的先例,也得到了国内外学术界的普遍认可,国际18世纪研究会主席约翰·施洛巴赫在撰写序言时称赞,“这是一件具有里程碑意义的事情”([德]约翰·施洛巴赫:《序言》,载《18世纪的中国与世界·导言卷》,第1页)。

21世纪以来,先生主持国家清史纂修工程,更大力呼吁“清史研究要有世界眼光”,并特别组建编译组,翻译出版国外人士关于清代中国的记录和清史研究的著述,以为新修《清史》提供参考和借鉴。如今,他的主张和呼吁已成为学界共识,清史研究与世界历史的结合大大加强,中外合作深度开展,所有这些,都离不开他的努力和贡献。

其四,主持国家清史纂修工程,鞠躬尽瘁死而后已。21世纪初,国家清史纂修工程正式启动,先生众望所归,被任命为国家清史编纂委员会主任,主持纂修工作。他多次强调,清朝处在从传统社会向近代社会开始过渡的重要时期,时间跨度很长,距离今天最近。因此,要了解和掌握中国的国情,建设中国特色社会主义,就要对清朝的历史有全面、深入的了解。但民国初年编纂的《清史稿》,在观点、内容和史实方面都存在问题,亟须有一部观点正确、实事求是、记事翔实、条理清楚、内容丰富、史料确凿的高质量的《清史》来替代它。“盛世修史”,既是中国古代绵延不绝的优良传统,更是当今学人责无旁贷的使命担当。先生明确表示,国家修史,百年不遇,有幸躬逢其盛,定当竭尽全力,不负重托,不辱使命。故而不顾耄耋之躯,设计编纂方案,制定工作规划,建立学术机构,组织编纂队伍,斟酌体裁体例,以全部心血精力,引领这项国家重大文化工程有序开展,逐步推进。二十多年来,他日夜操劳,忘我工作,团结数以千计的专家学者,共同修史,履行承诺。至2018年10月,终于初步达成心愿:完成新修《清史》送审稿,总计103卷、105册、3200余万字。可以说,新修《清史》书稿在赓续中国历代修史传统、继承“二十四史”优长的基础上,又吸收20世纪以来学术发展的新思想、新观念,以通纪、典志、传记、史表、图录五位一体的全新综合体裁,对有清一代历史做了系统梳理和全面研究,为新时代立足于断代史、整体探索并构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系,进行了可贵的尝试,也作出了重要贡献。

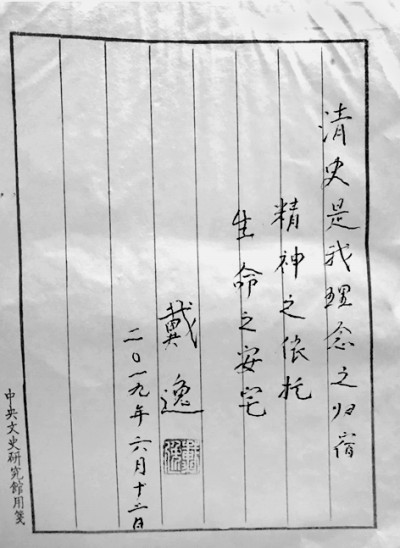

戴逸先生曾满怀深情地说:“清史是我理念之归宿,精神之依托,生命之安宅。”他也曾毅然决然地表示,要为清史事业鞠躬尽瘁,死而后已。而今他以生命践行了庄严的诺言。“高山仰止,景行行止”,他的思想、道德、文章,永远激励我们砥砺前行,为继承先生遗志、完成先生遗愿而努力奋斗。

(作者:黄爱平,系中国人民大学清史研究所教授)

上一版

上一版