60年前,一位斯洛伐克姑娘凭着对中文的浓厚兴趣,克服重重困难,拿到了查理大学的录取通知书,正式开始了探寻中国文化的不凡之旅。

如今,勇敢追梦的大学生已经著作等身,成为当代斯洛伐克中国研究的重要奠基者和扛鼎学者。已是耄耋之年的她依然笔耕不辍,致力于中国文化的传播——她就是斯洛伐克著名哲学家、汉学家、翻译家黑山女士。

近日,记者有幸见到黑山,听她悠悠讲述她与《红楼梦》的不解之缘。

一、从中文夜校起步

黑山1940年生于斯洛伐克首都布拉迪斯拉发,原名玛丽娜·卡尔诺古斯卡。她向记者介绍,在斯洛伐克语中,“卡尔诺古斯卡”意为“黑山”,这座“黑色的山”因植被葱郁得名,而且确有此地,现位于波兰南部查尔纳古拉。黑山的先祖是当地贵族,1667年奉奥地利国王的指令,从查尔纳古拉搬到布拉迪斯拉发任职,“黑山”就成了他们的祖姓。

“受到家庭出身的影响,高中毕业后,我不能进入大学学习,当了护士,但我当时渴望知识,希望认识我们生活的世界。在我们的文化中‘上帝就是一切’,但我对此是怀疑的,因此我就从书中寻找答案。”黑山说,“我读到了捷克著名汉学家普实克的《中国:我的姐妹》以及他翻译成捷克语的《中国古代诗歌》《论语》等作品,让我了解到了中国文化,我看到无论儒家思想还是道家思想,都不需要人们每天祈求‘上帝的救赎’。在20世纪50年代,虽然当时的中国人生活艰苦,但他们都依靠自己的双手解决问题,我认为这才是正确的。”

后来,黑山利用业余时间上了中文夜校,在有了一定基础后,她决定申请布拉格的查理大学中文专业。1963年,在捷克汉学家王和达(奥德日赫·克拉尔)的帮助下,她进入查理大学学习中文、哲学和文学,在此期间她接触了儒家、道家经典以及中国近现代文学作品,为汉学研究打下了坚实的基础。1969年,黑山完成了硕士毕业论文《儒学伦理研究》。

之后,黑山回到布拉迪斯拉发,在考门斯基大学哲学院担任助教并攻读博士学位,继续进行对《论语》《孟子》《荀子》等儒家经典的研究,并完成博士论文《战国时期儒学的发展和独特性》。

1968年,“布拉格之春”爆发,当时捷克斯洛伐克的汉学家和汉学研究都受到了严重打击,黑山也受到波及。1972年年底,她的博士论文没能顺利答辩,自己也“被远远排除在汉学研究领域之外”,黑山的中国哲学研究被迫“按下暂停键”,却让她“意外踏入了一片新天地”。

二、“我也住进了大观园”

黑山讲道:“1973年到1990年,我完全脱离了原来的学术岗位,失去了所有的中文学习资源,在一家外文出版社的仓库做登记员,从事着和汉学无关的工作。但为了使自己不忘记中文,我强迫自己每天阅读中文并进行翻译。”这段时间,黑山在工作之余翻译了《论语》《孟子》《荀子》等经典著作,还翻译了老舍《月牙集》等中国现代文学作品。

但黑山并不满足于这些。“我还需要一个大部头,这样就可以用翻译来打发几年的时光。”黑山说,“于是,我选择了《红楼梦》,这部中国‘最伟大也最受人喜爱的古典长篇小说’。上学时,我的研究重心一直是中国哲学,对中国文学的了解有限,但我学过鲁迅先生的《中国小说史略》,当中提到过《红楼梦》。而在当时的政治环境下,中文书籍被认为是‘禁书’,我也已经不被允许从官方图书馆借书。从哪里弄来这本书呢?我开始想办法。”

“我给在加拿大的弟弟写信,请他帮我找到这本书,最终他在当地的中国书店找到了,后来托人几经辗转,这套书终于到了我手中。”现在讲起来,黑山依然激动不已,“我永远记得第一次手捧那套漂洋过海的《红楼梦》的情形,封面上的宝玉和黛玉让我感觉一切都是命中注定。”

“从1978年3月到1990年1月,我几乎所有的业余时间都在研究和翻译《红楼梦》。我清楚地记得刚开始翻译时的场景,我坐在只有一个房间的公寓里,手边只有一本汉英词典和俄语手册。当时我要求自己每天至少翻译两页,但第一天,我就遇到了难以想象的困难,当时我对明清小说几乎完全不了解,对曹雪芹及《红楼梦》的写作背景更是一无所知,很多地方我都看不懂,好不容易翻译几行,连自己都看不下去!我想过放弃,但我告诉自己,放弃就意味着彻底告别汉学研究生涯,我不想一辈子待在出版社的仓库里。”

“就这样,十二载日日夜夜,我无数次推倒重来,从头到尾完整翻译过三遍,每一遍都有新的领悟。渐渐地,我发现我爱上了这本书,我被里面的故事深深吸引,感觉自己也和宝玉、黛玉、宝钗等小伙伴们一起住进了大观园,和他们一起哭、一起闹,一起作诗、一起玩笑,分享他们的喜怒哀乐,感受青春的美好。同时,我也不断思考曹雪芹文字背后的深意,‘满纸荒唐言,一把辛酸泪’,这到底意味着什么?”

多年后,黑山惊喜地发现,她的查理大学老师,同样在当时受政治迫害的王和达,也选择在相似境遇下以翻译《红楼梦》坚持汉学研究,王和达也正是捷克语版《红楼梦》的译者。黑山说道:“在当时的捷克斯洛伐克,两位译者在相互不知情的情况下不约而同地选择了这本书,这是我们的默契,也体现了《红楼梦》的独特价值。但在当时环境下,我们不便通信,也不能公开自己的汉学研究,因此没有翻译上的交流。当然,另一个重要原因是,我们二人的翻译方法完全不同。”

三、“要走一条新的道路”

“不可译性”是指将一种语言翻译成另一种语言过程中的“含义缺失”,在不同文化背景或特定语境下,尤其在文学作品的翻译中,这一特性更加明显。而《红楼梦》作为“集中国传统文化之大成的百科全书”,问世二百多年来,本身就以文字背后的深意被读者津津乐道,想把它翻译好,难度可想而知。

“由于汉字是象形文字,在人脑中不仅反映字‘音’,同时‘形’与‘义’并存,当翻译到以‘音’为主的欧洲语言时,汉语的很多‘弦外之音’就丧失了。”黑山说,这也是为什么很多在中国享有盛誉的文学作品在被翻译成欧洲语言之后,大多无法保持原有的艺术水准。

黑山认为,《红楼梦》是世界上最伟大的文学作品之一,是一部蕴含重要人生哲理和世界观的文学瑰宝。她说:“当前,中国的经济发展成就令世人瞩目,也应具有相应的文化影响力。但像曹雪芹这样的‘文学巨匠’,并没有在世界上得到应有的承认和重视,《红楼梦》应像托尔斯泰的《战争与和平》、陀思妥耶夫斯基的《卡拉玛佐夫兄弟》、莎士比亚的《哈姆雷特》一样被世人称颂和欣赏。如果不是这样,只能说明《红楼梦》的外文译本令西方读者感到失望。”

“欧洲传统翻译学派侧重于字面翻译,他们认为这样最准确,但我认为这种方法极大削弱了象形文字的图形美和意境美,我是不赞同的,我认为翻译中文原著要走一条新的道路。”黑山说,“《红楼梦》的故事本身不是‘束之高阁的经典’,它是那么逼真、生动、现实,即使现在的青少年,他们也有着和宝玉、黛玉一样的行为和思想。我希望我的译本可以给读者以身临其境的感受。因此,我在翻译中不追求字句的一一对应,我不是‘读’而是‘看’,我在充分理解原文含义后,在脑海中形成画面,让故事情节像电影一样呈现在眼前,然后用斯洛伐克语描述出来——我‘不做曹雪芹的翻译’,而要让他本人用斯洛伐克语把故事讲出来——不用古汉语,而是用通俗生动的口语。”

黑山表示:“我认为欧洲翻译家要想提高译文质量,就必须忘记欧洲哲学的思维方法,像中国作者一样思考,真正理解中国人的生活。我的这种观点来源于多年来对中国哲学的研究,来源于对中国哲学体系的理解。因此,我愿称自己是一位‘哲学翻译家’,而不是单纯的‘语言翻译家’。”

四、“让黛玉的诗达到拜伦的水平”

黑山说:“我读过很多中国诗歌,但曹雪芹的诗,尤其是女性诗歌首屈一指。然而,翻译这些诗却是最难的,不仅要传达诗意、体现诗韵,我还要考虑情节的需要,比如在‘海棠诗社’中,黛玉的诗往往是公认最好的,宝玉的则逊色一些,所以我也需要在翻译中体现这种差距——让黛玉的诗达到拜伦或普希金的水平,而宝玉的就‘一般般’。”

黑山表示:“《红楼梦》是散文和诗的交响曲,虽然翻译诗很难,但事实上,我非常享受翻译的过程,当我把所有的诗都翻译完时,甚至有一种怅然若失的感觉。”

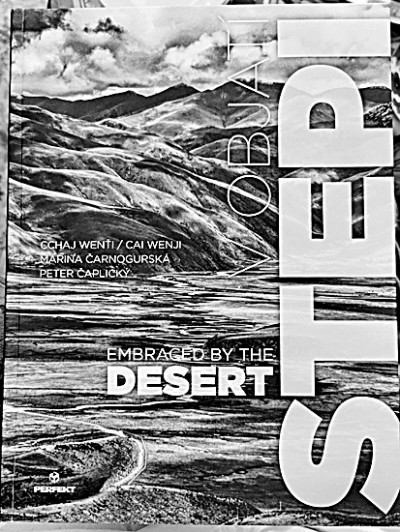

黑山本人也爱诗,她写过多本诗集,这种对诗歌天然的喜爱本身就能让她在诗歌的翻译中更加得心应手。出于对中国女性诗歌的喜爱,她还于2019年翻译出版了斯洛伐克语版蔡文姬的《胡笳十八拍》诗歌集。

解决了对一般情节和诗的翻译,对于外国读者来说,《红楼梦》中依然存在大量易被遗漏或不易被理解的内容,比如复杂的家庭成员和社会关系——中外文中对于“叔叔”“舅舅”等表述上的差异,“甄士隐”“贾雨村”等带有的“谐音梗”人名背后的隐喻,“宝玉”“黛玉”“宝钗”的名字本身所代表的“物件”及美感在变成“拼音”后的流失,还有大量中国历史文化典故,不一而足……针对这些情况,黑山专门在书后附上了“家谱”和“名词解释”,以辅助阅读。通过以上这些做法,黑山近乎完整地传达了书中所有的“文化意象”,也近乎完美地克服了“不可译性”。

功夫不负有心人。2001年到2003年间,黑山的四卷《红楼梦》斯洛伐克语译本陆续出版,获得了读者的广泛好评。以至于2006年又进行了第二次印刷,同年,她将译本赠送中国国家图书馆、红楼梦研究所、曹雪芹纪念馆收藏。黑山本人也收获了斯洛伐克翻译界最高奖项“扬·霍利奖”和中国“《红楼梦》翻译贡献奖”。2015年,她又因多部中国经典著作的出版,荣获第九届“中华图书特殊贡献奖”。凭借着对《红楼梦》国际传播与研究的特殊贡献,黑山也被亲切地称为“多瑙河畔的红学家”。

黑山向记者介绍说:“20年过去了,这套书已经在市面上绝版。因此,在多方建议下,不久之后,出版社将以更高质量和崭新的设计重新装订出版我的斯洛伐克语译本《红楼梦》。”

五、“我会和曹雪芹相见”

黑山专门将自己的译本分为春、夏、秋、冬四卷,她解释道:“春、夏、秋、冬——贾府的命运正是如此,也应了中国古代哲学‘阴阳转换’的观点。透过这部有着浓厚自传色彩的小说,我们似乎也看到了曹雪芹不平凡的一生:他年幼时享受着富裕的生活,后来家道中落,生活陷入困顿,却让他有机会回忆曾经在南京发生的一切,进而才有了这部伟大的作品。”

黑山说:“人的命运也如同四季交替、日月轮回,不会总是好的,也不会总是坏的。我时常感叹自己有幸翻译了这部作品,设想如果我当年顺利完成学业,毕业后可能会到研究所继续中国哲学的研究,就不会有时间一遍遍地阅读《红楼梦》。如果没有这段经历,我恐怕只是一个单纯研究哲学的学者。在那个基本见不到中国人的年代,宝玉、黛玉就是我认识的‘中国人’。1997年,我第一次去中国时,我兴奋于终于见到了这么多真实的中国人,我甚至在他们身上寻找宝玉和黛玉的影子!《红楼梦》让我更了解中国,更了解中国人。我很自豪,我填补了《红楼梦》斯洛伐克语译本的空白,《红楼梦》的‘世界地图’因我变得更加完整!虽然遭受打击的那段时间我很不开心,但现在回首,我会说‘一切都是最好的安排’,保持正确的人生态度,每一段经历都值得感受,福祸相依,这是道家思想的智慧,也是曹雪芹教给我们的生活哲理。”

如今,已经83岁的黑山女士依然精神矍铄,每天沉浸在汉学研究中,忙得不亦乐乎。“我的眼睛已经不好了,记忆力也下降了,但我还不能去见曹雪芹,我还有好几本书没出呢。”黑山开玩笑说。记者注意到,黑山现在需要借助可照明的放大显示屏进行阅读,她也可以非常熟练地使用计算机,“我现在都是直接在电脑上写作。”

今天,距离黑山1978年3月1日翻开《红楼梦》的第一回,已经过去了45个春秋。遥想当年,曹雪芹“批阅十载,增删五次”,用毕生血泪挥就这一旷世奇书,而黑山又何尝不是在“一心一译”的十二年甚至此后更长的时光里,在大观园里留下了属于自己的独特印记。

采访的最后,黑山向记者深情吐露:“等有一天我的灵魂离开身体,我会和曹雪芹相见,同样还有孔子、老子、孟子、荀子等很多其他思想家,他们的作品我都给斯洛伐克读者翻译过,我相信那时候他们不会朝我大喊,说我译错了他们的思想和作品。”

也许正是这样一份不负前人、不负读者的使命感,让黑山的学术之路历经风雨却格外坚定,同样也是这样一份热情和专注,让这位老者在传播中国文化的道路上不问前程:她一点点耕耘、一粒粒收获。

高山仰止,一甲子大观园内译人情世故;静水流深,百廿回红楼梦中悟先贤哲思。匆匆光阴缓缓流淌,智慧人生从容坚定。期待黑山女士再版斯洛伐克语《红楼梦》译本早日问世!

(本报记者 杨艺明)

上一版

上一版