【光明书话】

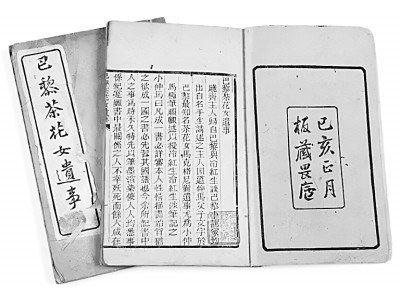

1964年6月,《文学研究集刊》发表了钱钟书近两万字题为《林纾的翻译》的长文,文章对“林译小说”展开详细的分析与述评。钱钟书在该文中提出了广为人知的翻译“化境”论,散发出闪亮的思想光芒。尽管他在《管锥编》与其他著述中也论及翻译,但该文自发表后,经过多年的字斟句酌与不下十次的反复修订(代表性的修订版,如1981年商务印书馆的《林纾的翻译》与2002年三联书店的《七缀集·林纾的翻译》),最终这篇两万六千余字的文章成了翻译理论的经典之作。

《林纾的翻译》是钱钟书为数不多专论翻译的文章,系统详实,且旁涉训诂学、考据学、文章学、修辞学、文学、史学等问题,它以跨学科的视角论述翻译与古文及修辞的关系、文学研究与文学翻译及古文与文言的区别、译者的身份和地位、人品学品与学风关系等问题,这体现出钱钟书打通古今、打通中外的学术思想。

一

文章开篇,钱钟书以阐释许慎《说文解字》卷六《口》部第26字引领全文:“囮,译也。从‘口’,’化’声。率鸟者系生鸟以来之,名曰‘囮’,读若‘譌’。南唐以来,‘小学’家都申说‘译’就是‘传四夷及鸟兽之语’,好比‘鸟媒’对‘禽鸟’所施的引‘诱’,‘讹’‘化’和‘囮’是同一个字。‘译’‘诱’‘媒’‘讹’‘化’这些一脉相连、彼此呼应的意义,组成了研究诗歌语言的人,所谓‘虚涵数意’,把翻译所起的作用、难于避免的毛病、所向往的最高境界仿佛一一透视出来了。”

从这段文字中不难看出,钱钟书的翻译理论分为三个层次:一、“译”的“诱”“媒”功用;二、“译”有不可避免的“讹”(错误);三、(文学)翻译最高的境界是“化境”。此外,文章还论及的问题有:林译小说如何对原文进行“加工改造”?林译小说前后期的特点分别是什么?林译小说中“古文”译法的实质是什么?林译哈葛德小说的特色有哪些?林纾为何不喜欢称呼他为译才?等等。钱钟书把这些问题嵌入三个层次的论述中,使这一译论环环相扣,层层递进,互相阐发,相得益彰。

三个层次既是钱钟书该文的核心,又是其翻译理论的重心。

第一个层次是“引诱”说,“译”即“诱”“媒”,是对翻译的性质、在文化交流里所起到的功能与作用的认识。钱钟书写道,翻译是“居间者或联络员,介绍大家去认识外国作品,引诱大家去爱好外国作品,仿佛做媒似的,使国与国之间缔结‘文学姻缘’”。林译小说所起的媒介作用是近现代文学史上公认的事实。钱钟书本人就是十一二岁时偶然读到其父钱基博先生所藏的林译小说,受到“引诱”,带领他走进外国文学的新天地。

《林纾的翻译》还举一例做出进一步阐释。哈葛德《三千年艳尸记》第五章结尾,描写鳄鱼和狮子的搏斗。林纾此处的译文是:“然狮之后爪已及鳄鱼之颈,如人之脱手套,力拔而出之。少顷,狮首俯鳄鱼之身作异声,而鳄鱼亦侧其齿,尚陷入狮股,狮腹为鳄所咬亦几裂。如是战斗,为余生平所未睹者。”这引发了钱钟书的疑问:狮子抓住鳄鱼的脖子,决不会整个爪子像陷在烂泥里,为什么会“如人之脱手套”?鳄鱼的牙齿既然“陷入狮股”,物理和生理上都不可能去“咬”狮腹。钱钟书无法解答,“真觉得心痒难搔,恨不能知道原文是否照样糊涂了事。”他在阅读林译作品后感受到西洋小说的迷人,是阅读众多中国古典与近代名著所感受不到的。也正是因为阅读林译小说产生了浓厚的兴趣和无法解答的疑惑,才激发出他学习外语的决心,以便有能力阅读外文原作。

第二个层次,可以概括为“避讹”理论。钱钟书认为,“讹”是翻译中难于避免的毛病,是译文相对于原文的失真和走样。他在文中用了较大篇幅阐述林纾小说中的各种“讹”。林纾译文中的第一类“讹”,是在语言文字上的漏译误译,包括翻译不出而故意删减原文、选择不译和不理解原文却不懂装懂、牵强附会的误译,还有林纾下笔如飞、文不加点而导致的字句脱漏。这类“讹”,是翻译中最明显和不该犯的错误,让译文不忠实于原作,译者应该通过细心思考、解读原文加以避免。

第二类“讹”,是林纾的“中式译文”及理解错误。例如,他把《滑稽外史》中赤利伯尔兄弟的职业(German-merchants)想当然译为“德国巨商”。可是,结合19世纪的时代背景,英国小说里出现外国人只是笑柄而已,因此,German-merchants指的是“和德国做进出口生意的英国商人”。又如,林纾译文中出现了“他热烈地摇动(shake)我的手”“箱子里没有多余的房间(room)”等“中式译文”。这类错误是由于林纾及其合译者没能理解原语与译语间的文化差异而导致语言文化的讹误。这些讹误在译文中既会破坏原文所表达的意图,又违背汉语的用语习惯。要想避免这类讹误,译者首先应该学好两国语言及文化,了解文化差异,才能将原作意图以合乎译入语用语习惯的表达方式精准地传达给读者。

第三类“讹”,是林纾在译文中故意为之的“增补”。这些增补恰到好处,常常可以启发读者。钱钟书写道:“他(林纾)在翻译时,碰见他心目中认为是原作的弱笔或败笔,不免手痒难熬,抢过作者的笔代他去写。”的确,林纾常常根据个人的写作目的和企图,充当原作者的“诤友”,自以为有点铁成金、以石攻玉的义务与权力,把翻译变成借体寄生的、东鳞西爪的写作。林纾把翻译变成写作,把译文变成基于原文的再创作,使得某些场面更加平衡,各类情景在他笔下也变得更加生动活泼。钱钟书对于这类增补给出肯定的评价,认为林译小说对于原文部分的不忠实和“讹”起到了一定的“防腐作用”,经过他的润色加工,许多译文要比原文更加清晰有趣。钱钟书在此贬低的是林纾“加工改造”式的翻译方法,却又称赞了其译文的文学性。

虽然“讹”有多种,但若处理得当,就可以直通文学翻译所向往的最高境界,钱钟书使用“化境”二字表达文学翻译的最高标准,这是第三个层次。“把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味,那就算得入于‘化境’。”钱钟书继续阐述,“化”是原文与译文的“不隔”,而“讹”则会造成译文与原文间的“隔”。因为某些方面、某种程度的“讹”是不可避免的,所以彻底和全部的“化”是不可能实现的理想。

由此,化境含义有二:其一,化境的定义是译文不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,达到化境的状态或境界;其二,站在艺术审美的角度对译文进行解读以后,译文给读者带来美的感受和体验,这是“意象”的化境。从原文到译文并非简单的直线过程,而是译者通过自身的审美与认知方式,能动地接受原文,经过思考加工后产生具有语言意义和艺术意象的构思,再通过目标语言最终将其重新构造成文本。我们虽然无法避免所有“讹”,却可以包容积极的“讹”,寻求译文与原文审美效果的不隔,译文才有可能臻于化境。

“化”中带“讹”,“讹”中有“化”,二者相生而不相克。有“讹”之“化”,是译者力所能及的,林译小说中充斥着不同形式的“讹”,但一点也不影响林纾的翻译达到“化境”。《林纾的翻译》表明,译者首先要有严谨的翻译态度,遇到困难不能马马虎虎糊弄了事,更不能选择逃避,而要努力避免误译、漏译之“讹”,这是译者应当具备的心态与素养。其次,在翻译时译者要掌握并能熟练运用各种翻译技巧,要培养并树立自己的风格,还要保持饱满的激情和热情,充满毅力对待翻译工作。由此,译者在原语和目标语、作者与读者之间搭起的是一座桥梁,需要能动地解读并创造,让读者有兴趣展卷阅读。这样,翻译就不只是语言之间简单的机械转化,而是文化的传递与交流。

二

钱钟书创作《林纾的翻译》,意在告诉世人,林译小说产生了很大的影响与功绩。林译小说帮助我们了解西方的家庭、社会内部情形及其国民性,让国人明白中西不是决然相异的,不再认为中国的文学一定比西方的高,欧美亦有优秀的作家和文学作品。林纾打破了中国文人对小说及作者地位卑微的认识,自他之后其地位渐次提高,林纾引领了翻译世界文学作品的风气,给后来的小说译者和作者带来了深刻影响。

综上所述,钱钟书《林纾的翻译》提出的“诱媒”作用论、避“讹”论,尤其是化境论,拓展了翻译研究的视野与范围。文章不但关注语言转换的方式,还关注译本的文学效果、在译入语境的地位与影响、译本传播和接受背后的动因等等。由此观之,钱钟书的这一翻译理论在整个翻译思想史中占据重要的地位与研究价值就不难理解了。

(作者:蒋童,系首都师范大学教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇