“话剧陕军”的异军突起是近年来中国剧坛一个引人瞩目的现象,西安话剧院的《麻醉师》《柳青》《路遥》《长安第二碗》,陕西人民艺术剧院的“茅奖三部曲”(《白鹿原》《平凡的世界》《主角》)是其中的显著标识。丰富的文学意蕴、现实主义底色上的诗化风格和浓郁的陕西地域色彩是“话剧陕军”显在的审美韵致,其背后则体现着陕西话剧人的文化自觉及艺术自省。

1.植根文学沃土,开掘人性意蕴

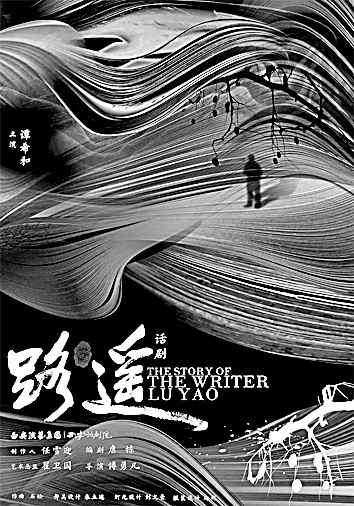

陕西有着悠久的历史传统和深厚的文化底蕴,“文学陕军”在当代文学版图上熠熠生辉,这为话剧舞台提供了取之不尽的艺术养分。植根于文学高地的“话剧陕军”,开始利用这得天独厚的优势尝试新的攀登。如果说“茅奖三部曲”从广阔深邃的文学谱系到色彩斑斓的舞台表达,是水到渠成的创造性转化,那么《柳青》《路遥》则是直接把“文学陕军”创作者的形象付诸舞台,将作家的文学境界与人格情操鲜活地呈现在观众面前。从“文学陕军”到“话剧陕军”的因势利导,不仅意味着舞台对文学的单向借力,也是话剧与文学的双向奔赴。一方面,在话剧原创力困顿的当下,对文学的拥抱与回归仍是话剧突围的不二法门,借力小说滋养的舞台改编是一条必要且可行的创作路径;另一方面,当《柳青》斩获文华大奖,《路遥》入选《“讲话”精神照耀下——百部文艺作品榜单》,“茅奖三部曲”赢得市场的极佳回馈后,更多观众因为在剧场受到了灵魂触动,而回过头来重新走进《创业史》《白鹿原》等经典作品的文学世界,从而在这个碎片化的“读图时代”,再次感受到文学经典的魅力。

得益于丰厚的文学积淀,“话剧陕军”不满足于对生活表象的简单描摹,不刻意追踪当下的“热门”主题,而是透过人情世相的书写,体现对历史的反思、对文化的探究、对人性的叩问。《长安第二碗》表面上讲“吃食”,讲葫芦头泡馍的色香味,其实真正关注点是个人、家庭乃至民族的“精魂”,是人格的尊严、理想的坚守和生命的意义。《路遥》直接打动观众的,或许是一位人民作家的文学情怀;而该剧最具深度的,恰恰是一个伟大作家的世俗生活与精神境界的错位,庸凡现实与崇高理想的对峙,尤其是在痛苦的灵魂撕裂中表现出的坚守与奉献。历史的厚度、文学的高度,赋予了“话剧陕军”以崇高的文化品格。

2.拓展舞台景观,传递诗性哲思

将结构宏大、人物众多的文学经典,或者大家熟知且敬仰的作家形象搬上话剧舞台,需要更好的舞台呈现形式。改编文学经典时,尽可能忠实于原著是约定俗成的创作原则;塑造作家的舞台形象时,尽可能准确地再现作家的精神气度亦是观众的审美期待。然而,由于话剧在时空跨度、内容体量及细节的丰富性上很难还原原著,而作家的舞台形象与读者的理解接受之间往往存在落差。因而找到既能体现原著意蕴、契合观众期待,又符合舞台规律的呈现样式和艺术语汇,是对话剧人艺术素养的考验。

《平凡的世界》中那个布满整个舞台的巨大碾盘,为全剧激情澎湃的表演和灵动的时空迁移搭建起必要的支点,更重要的是,这一具有极强视觉冲击力的舞台意象正是黄土高原日常生活状态的外在表征,承载着陕北人的现实苦难与理想追求。《主角》用50多个段落展现忆秦娥一生的命运起伏,在近乎空空的舞台上,一把椅子,几根立柱,出将入相,变幻无穷,舞台节奏令人称道。尤其是戏中戏的穿插、梦境的呈现以及虚实之间的意境营造,渗透着玄妙的诗意。在现实主义的整体风格下,戏中戏始终与主人公的人生际遇互相映衬,梦境总是出现在忆秦娥情绪的高潮节点,其悲愤、屈辱的心灵悸动借此得到淋漓尽致的体现。《路遥》的舞台上那沟壑纵横的黄土高原,既是主人公生活环境的再现、人格理想的投射,也昭示着路遥的文学世界与这片土地之间的血肉联系,黄土高原上那逆流而上的黄河纤夫,正如路遥在文学道路上的艰难跋涉。由这黄土地和远方传来的黄河号子,我们又会自然地想到世世代代生活在这片土地的人们,他们的苦难感动着路遥,他们的坚韧和智慧更滋养着路遥,路遥这样一位人民作家,从来不以高高在上的姿态启蒙人民,他自己就是人民的一分子。《平凡的世界》和《主角》都采用了人偶,前者是演员扮演的人偶,其中就有人偶路遥满怀悲悯地与他笔下的孙少安进行灵魂对话;后者是提线演员操控下的人偶表演,小羊、童年忆秦娥、小宋雨都以人偶代替,他们的命运不正如人偶一般,何曾掌握在自己手中?人偶将具象的生活抽象化,又将抽象的理念具象化,营造出奇异的陌生化景观,也暗含着或激人奋进、或令人唏嘘的诗性哲思。

由此,文学经典的话剧改编和对作家形象的舞台塑造,为拓展话剧舞台语汇、营造崭新的舞台景观提供了契机,也将舞台呈现提升至诗意象征的高度。

3.深耕地域风格,初显流派意识

如“文学陕军”一样,“话剧陕军”始终聚焦于陕西的风土人情,表现当地人的喜怒哀乐,寄托他们的价值追求,话剧题材的地域特征由此凸显。《平凡的世界》是陕北黄土高原城乡生活的巨幅画卷,《白鹿原》是关中平原家族兴衰的恢宏史诗,《长安第二碗》以一个葫芦头泡馍店的奋斗历程折射古城西安的当代演进。除了文学叙事之外,作为综合艺术的话剧还可借助丰富的视听语汇,营造强烈的地域色彩。《平凡的世界》中热情火辣的陕北民歌、《路遥》中古朴野性的弹唱说书、《白鹿原》中慷慨激越的老腔,以及普遍采用的陕西方言,不仅是地方艺术元素的展示,还深深地融入了剧中人物的血脉,化为陕西人表情达意、抒发心志的特定语汇。另一方面,不管是黄土气息,还是关中风情、西安纪事,都是既具有地域色彩,又兼备普遍意义的审美意象。《白鹿原》中两个家族几十年的恩怨纠葛,体现出近现代中国历史的变迁;《平凡的世界》中孙少安的坚守与孙少平的闯荡,表征着整整一个时代青年群体的精神向度;《主角》中秦腔艺人的无限风光与无尽沧桑,折射出改革开放以来中国戏曲的困顿与突围;《长安第二碗》以极具时代感的流行歌曲和沉郁悲壮的秦腔唱段贯穿各幕,谱写出当代中国的壮丽组歌。

现实主义美学原则统摄下的中国话剧,尽管向来并不以流派纷呈而见长,却也在一定程度上呈现出鲜明的地域风格。以北京人艺为代表的京味儿话剧、以上海话剧艺术中心为代表的海派话剧,以及以辽宁人民艺术剧院为代表的关东话剧,都以个性化的演剧风格赢得了观众的认可。从这个意义上说,由“话剧陕军”打造的“陕派话剧”系列,已初步彰显出艺术创作的流派意识,以独树一帜的陕西地域文化特征,为中国话剧的百花园地增添了新的色彩。

(作者:穆海亮,系陕西师范大学新闻与传播学院副院长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制