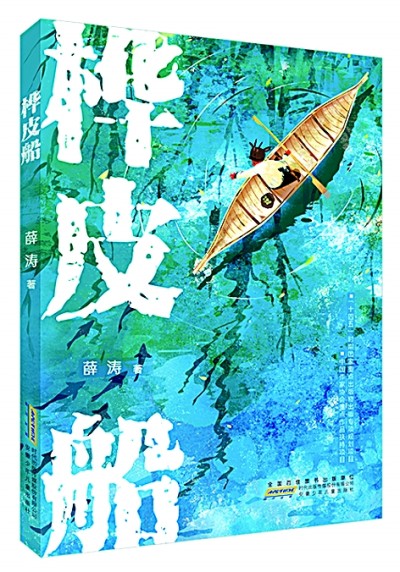

这是一部欢快而又带着忧伤和怅惘的小说,一部不仅仅是写给孩子而是所有人的小说——这是作家薛涛最近出版的儿童小说《桦皮船》带给笔者的印象。

有时候我们会困惑,到底应该给孩子看什么书?我想,至少,它不应该是这样的:居高临下大谈教化,却不会平等对话;会讲故事,却缺乏美感;热热闹闹,却一地鸡毛……

《桦皮船》显然不会存在这些问题。它有着许多会吸引儿童阅读的面向:一项可能从未见过的传统技艺——鄂伦春族桦皮船;一种正在消失的生活方式——鄂伦春人在森林里与动物为伴的生活;一次没有家长陪同的长途旅行——坐火车、划桦皮船从大城市到森林小镇;一种没有听过的语言——鄂伦春语;不太熟悉的动物和植物……这是一个新奇、充满意外的故事。

当然,还少不了薛涛特有的想象和幽默——人与物、物与物之间的互动,以及由此产生的天马行空和诙谐情趣。比如男孩乌日与棕熊的偶遇,看家犬“铁锤”和小狍子“古然”的对峙……万物被赋予人格,充满灵气,他们或各说各话,或彼此问候,诞生许多有趣的故事。

几年前的一次文学对话中,有人问薛涛:为何他的作品能够有广大的儿童读者?薛涛说:“如果你善于讲故事,有点风趣和幽默,有跳跃的想象,动真情说真话,孩子们就爱听,就能笑出声,甚至流眼泪。”答案看似简单,但并不容易做到。不过,多年的写作让薛涛有足够的自信——“儿童跟成人之间的语言障碍没有想象的那么不可逾越。”

没有“那么不可逾越”,那或许是因为薛涛尊重和信任儿童,相信儿童的幻想,相信他们有自己的思考。薛涛不低估儿童,也不低估儿童文学。因此,《桦皮船》表面上写的是乌日在鄂伦春猎人爷爷托布的引导下走向森林的老家之行,但实质上是一个城市少年的寻根之旅。

爷爷托布的到来,打破了城里人乌日的生活,带给他一系列困惑:他的名字“乌日”到底是什么意思?爷爷为什么跟他和爸爸都不一样?为什么爷爷要带他回老家?

有评论家分析指出,薛涛的作品常常充满哲思。确实,《桦皮船》就是如此。乌日的这些困惑,很像著名的哲学三问:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?

作为大城市居民的乌日,对爷爷和森林里的鄂伦春人几乎一无所知。爷爷的猎人身份和桦皮船,让他充满不解和好奇。经过一趟老家之行,乌日理解了爷爷,理解了森林,理解了他的祖辈们世世代代的生活——原来,乌日就是“山”。

当乌日抱着托布死去的猎狗“阿哈”、骑着托布老迈的马“红9”回到森林的山顶,托布“一屁股坐下,热泪盈眶”,并告诉乌日:“‘乌日’是山的意思,你回到山上,就找到名字的来历了。”

薛涛以此作为小说正文的结束,似乎是有所指,让人读罢有所思。在时代洪流面前,我们终究要从山林走向城市。但是,不能忘了我们来自哪儿。

托布固执,对山下的城市生活充满偏见,对鄂伦春人与森林为伴的生活充满执念。但不可避免地,他儿子早已下山,他儿子的儿子甚至已不知道“山”的存在。所以,在大城市照顾孙子的托布,总是梦到森林和他的动物朋友,坚持要带孙子去公园划桦皮船,一遍一遍地教孙子鄂伦春语……面对逐渐逝去的传统,生发出执拗、无奈和惆怅。

或许有人认为,儿童不可能、也没必要理解这种思考,这只是创作者的一厢情愿、自作多情。不过,喜欢在小说里探求生活哲思与意蕴的薛涛,显然不会这么认为。在他看来,儿童文学“不是在单薄的土壤上结出的干瘪小果”,“高级的文学不给答案,只给读者寻找答案的心灵力量”。儿童文学没有理由回避一些基本的哲学命题,“再深奥再玄妙的命题,只要搭上精彩的故事就会变得生动可感。就算少年读者不能完全懂得其中的奥妙,内心也会产生一丝悸动。能有这瞬间的悸动,我们的艺术理想和文学使命也就完成了。”薛涛这样说。

《桦皮船》“瞬间的悸动”,带来的是持久的感动和沉思。事实上,不仅仅是孩子们,大人们也可以从《桦皮船》中获得启发。乌日的老家之旅将触动读者们去寻找答案。答案本身并不重要,重要的是寻找,跟乌日一样开启自己的旅行。

因此,我们不应低估儿童。他们远比我们想象中更加敏感和聪明,需要一个更为寥廓的艺术世界。也不应低估儿童文学,它能容纳更为深厚的艺术空间。

就像在《桦皮船》里,孩子们可以读到什么是生命、什么是选择、什么是责任,还能读到世界之丰富、文化之多元、万物之和谐。正如小说中所写,天地之空旷,“不是一群鸟、一个人、一只狍子、一辆自行车能填满的”。

(作者:陈海波,系本报记者)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇