日本汉诗是指日本人根据汉语诗歌的规则而创作的诗的总称。在明治之前,日本文学是用双语(日语和汉语)写作的,日语中的“诗歌”一词,即指汉诗与和歌。因此,汉诗是日本文学的重要组成部分。

在松浦友久、石川忠久等汉学家看来,所谓汉诗,应以历史和跨文化的眼光观之,这样才能领会汉诗所具有的持久不衰的生命力,才能理解东亚诸国从“汉字文化圈”中受惠的历史事实。在日本一千七百余年的汉诗史中,有两个难以被忽略的独特人物。之所以称之为独特,是因为一方面,他们从不以职业诗人自居,不以汉诗谋求生计和名利;另一方面,在后人眼里,他们却以汉诗独具风骚,书写了各自的人生传奇。这两个人就是良宽和夏目漱石。以汉诗为线索,我们也可发现,生活在不同时代的两个人在精神传承和写作风格方面存在有趣的差异和联系。

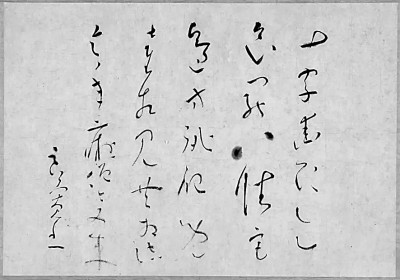

壹、夏目漱石的绝笔汉诗

《七律》(其一)

大愚难到志难成,五十春秋瞬息程。

观道无言只入静,拈诗有句独求清。

迢迢天外去云影,籁籁风中落叶声。

忽见闲窗虚白上,东山月出半江明。

《七律》(其二)

真踪寂寞杳难寻,欲抱虚怀步古今。

碧水碧山何有我,盖天盖地是无心。

依稀暮色月离草,错落秋声风在林。

眼耳双忘身亦失,空中独唱白云吟。

这两首七律汉诗是夏目漱石誊抄于日记中的诗作,诗作后面标注了日期,分别是大正五年(1916年)十一月十九日和十一月二十日。这两首汉诗从语言形式到主题内容都十分近似,又是连日而作,可视为姊妹篇。

在笔者看来,夏目漱石的绝笔之作并非未完成的小说《明暗》,而是上面所引的两首汉诗。1916年11月22日,夏目漱石病倒入院,不久便过世了,时年49岁。而第一首诗的首联“大愚难到志难成,五十春秋瞬息程”中的“大愚”,正是日本江户时代的传奇人物、曹洞宗僧人良宽(1758—1831)的号。

夏目漱石一生留下约208首汉诗,他被誉为明治日本汉诗的高峰之一。不过,若漱石在天有灵,一定不敢认同这样的观点。漱石生前,他的汉诗鲜有发表,只有夹杂于散文和小说中的数首面世。漱石自称汉诗的“门外汉”,也从未将汉诗视为其创作的一部分。不过,后来的学者却对漱石的汉诗给予了很高的评价。吉川幸次郎就十分欣赏他的汉诗,于20世纪60年代刊出《漱石诗注》一书。在吉川幸次郎眼中,日本人作汉诗大多无趣,唯良宽汉诗较好,其次是夏目漱石,而后者受到了前者的影响。

对于良宽,夏目漱石本人也给予了至高的赞誉。漱石曾数次表达对良宽的汉诗及其书画的钦佩之情,也无不流露出对自己的不满和遗憾。此即上述诗句“大愚难到志难成,五十春秋瞬息程”的本意。

同样,从“大愚难到志难成,五十春秋瞬息程”这一诗句出发,我们看到漱石坦诚的同时,也察觉到了漱石以汉诗求道而未能解脱的遗恨。这种求道而不能开悟的思想困境与漱石晚年艰涩的汉诗风格形成呼应,塑造了一位苦吟求道者的形象。漱石在临近生命的尾声,发出“碧水碧山何有我,盖天盖地是无心。依稀暮色月离草,错落秋声风在林”之叹,或许是因为他想到了良宽在多年前写下的诗句:

我生何处来,去而何处之。

独坐蓬窗下,兀兀静寻思。

寻思不知始,焉能知其终。

现在亦复然,辗转总是空。

空中且有我,况有是与非。

不知容些子,随缘且从容。

同样是追问生命的终极意义,但与漱石的七律诗体和艰涩的风格迥异,良宽的汉诗从形式到内容都活泼自由、轻松幽默。很明显,两者属于不同的精神世界:一个是文人的汉诗;一个是出家人的诗偈,又称偈子或偈。但无论哪个,都是借助汉诗——这种东亚汉字文化圈共有的文学形态和方式——建构的一个独立的精神世界。

贰、漱石和良宽,不同的诗境

漱石和良宽呈现了不一样的精神世界,漱石的汉诗和良宽的汉诗迥然有别,而且他们二人的汉诗之不同,不同于李白和苏轼的差异,也有别于寒山和良宽之间的差别。

作为诗人的良宽,一生创作的汉诗大约有400首,基本收录在《良宽道人遗稿》这部诗集中。从该诗集的汉文序言中,我们可以大致了解良宽漂泊而传奇的一生。他始终生活在社会的最底层,流落他乡却能随遇而安,与儿童嬉戏。

1758年出生于日本新潟的良宽,原名荣藏,后削发为僧,法号良宽,又号大愚。良宽自幼苦读儒学,以求出世。但18岁时不知何故,身为长子的他选择出家。后云游四方,行乞为生,最终返回故乡,1831年于一处简陋的草庵里圆寂。良宽身前身后,皆寂寂无闻。死后多年也无人提及,直到明治时代才逐渐被世人所了解,其汉诗、书法、和歌及他的人生才得到关注和认可。1900年前后,随着俳句运动、禅宗思想的兴盛以及出版业的发达,关于良宽诗集的整理和研究著作逐渐增多。如相马御风(1883—1950)就相继出版了《大愚良宽》(春阳堂,1918)、《良宽和尚诗歌集》(春阳堂,1918)、《良宽和尚遗墨集》(春阳堂,1918)等多种著述,为此后的研究奠定了重要的基础。夏目漱石也是在这个时代潮流中发现了良宽的魅力。大正三年(1914年)一月十八日夏目漱石在给友人山崎良平的书信中写道:“良宽诗集一部收到,十分感谢您的厚意。良宽上人的诗确为杰作,日本自古以来的诗人中少有能与之匹敌。”

据说良宽本有机会成为圆通寺的住持,其师圆通寺的住持国仙和尚十分欣赏他,曾作诗赞曰:“良也如愚道精宽。”不过,国仙和尚死后,良宽受到众僧排挤而流落他乡,最终成为一个行脚僧,浪迹人间。可以说,行乞是他后半生最主要的活动,这一点也反映在他的汉诗中:

青天寒雁鸣,空山木叶飞。

日暮烟村路,独揭空盂归。

本诗描写了行乞空手而归的场景,落魄的僧人在炊烟袅袅的村落中穿行而过,写意虽简,却栩栩如生。忍饥挨饿的孤独与无奈却以平淡的方式被叙述出来,犹如一幅行乞暮归的水墨图。

生涯懒立身,腾腾任天真。

囊中三升米,炉边一束薪。

谁问迷悟迹,何知名利尘。

夜雨草庵里,双脚等闲伸。

这是一首禅偈,任性而自然,语言活泼、诙谐。用今天的话来说,这可看作是一首“躺平”味道浓郁的诗篇。不过,良宽的“躺平”是一种富有艺术的生活态度,是对自身欲望的摆脱和悬置。

良宽作为僧侣摆脱了宗派独自修行。作为诗僧,他的诗作也是独特的,诗风淳朴,任性天真,入目即为诗,所思即成句。也正因如此,他的诗类别杂陈,难以归类。有趣的是,其中有数首以美人为主题的诗篇:“南国多佳丽,翱翔绿水滨。日射白玉钗,风摇红罗裙。拾翠遗公子,折花调行人。可怜娇艳态,歌笑日纷纭。”此类诗作以直率而浪漫的笔调,描绘了一颗羞涩而悦动的少女之心,独具风流。

有人说,良宽的汉诗里,前期多见《论语》《文选》《楚辞》的影响,后来又可以看出道元禅师《正法眼藏》中的禅思。儒学的因素坚毅其信仰和人格,佛禅和老庄则让其汉诗脱俗清丽、平淡而富有生气。

漱石和良宽诗歌的不同亦是人生观和世界观的不同。在笔者看来,漱石和良宽在汉诗中呈现出的世界之不同,本质上体现了近代和古典之间的差别。换言之,漱石用古典的形式(汉诗)力图书写出近代人内心焦虑而不安的精神世界;而良宽则以口语化的偈安放了一颗古典之心,以士大夫文学传统观之,无疑是一种“乖离”。

站在古典诗学的立场上,比较漱石和良宽的汉诗,我们很容易发现漱石汉诗中近代二元对立的思维模式。然而,被抛入近代东西方文化冲突现场的夏目漱石,其自身对这一近代性的内在的顽疾已习焉不察。所以,漱石的汉诗也难以抵达主客合一、物我两忘的古典诗境,这反映了新精神和旧诗体之间的冲突与矛盾。在漱石眼中,这个世界是自我意识的对象,拥有强烈“我”之意识后,“我”就难以恢复到“无我”的本质。

诗思杳在野桥东,景物多横淡霭中。

缃水映边帆露白,翠云流处塔余红。

桃花赫灼皆依日,柳色模糊不厌风。

缥缈孤愁春欲尽,还令一鸟入虚空。

这首诗是漱石落款于大正五年(1916年)八月三十日的一首七律汉诗。我们或许会联想到《诗品》的序言:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”但漱石汉诗中所描述的不过是诗人内心的风景,是诗人内心真实的孤独和虚空之象。也就是说,外部的世界被漱石强烈的自我意识所捕捉——以汉诗的方式。以古典诗体呈现近代人日渐复杂而冲突的内心,这种尝试和努力让漱石的汉诗付出了诗思过重、诗风艰涩的代价。但换一个角度来看,这也可视为漱石对传统日本汉诗表现力的一次现代性的开拓,对我们如何看待传统诗歌创作在现当代文学史中的位置等问题具有重要的启示意义。至少,以夏目漱石为代表的日本近代文学的开拓者们的汉诗创作实践,从一个侧面证明了古典文学亦可生成一种现代性的品格。

漱石晚年提出了“则天去私”的命题,反映出他内心在东方与西方、古典与近代之间的徘徊和挣扎,这一矛盾及其形成的思想张力,虽然在客观上成就了夏目漱石文学创作的可能性,但这种源于古今、东西不同文化之间的冲突也成为他内心痛苦和郁闷的根源。

与陷入近代性困境的漱石不同,良宽的形象就轻快、潇洒多了。作为一名曹洞宗僧人,他虽然并未在日本佛教史上留下什么印记,但流转于汉诗、书法和绘画间的故事让他成为后来者追慕的艺术传奇。成就良宽在日本文化史地位的固然不能完全说是中国文化,但他以独特的艺术方式(甚至是他独特的生命存在实态)展现了以禅宗为代表的古典东方生命美学的价值,也是毋庸置疑的。于良宽而言,他的汉诗即是他本人内心和日常生活的写照。艺术和生活的高度合一,或许才是至高的“写生”(近代日本文学的“写生论”由漱石的好友正冈子规提出,漱石的《我是猫》就是这方面的实践)。

叁、汉诗即人生

虽然漱石和良宽的汉诗有着近代和古典的差异,但作为日本的汉诗诗人,他们也有诸多相同或相通之处。

首先,他们二人对作为其汉诗创作精神源头的中国文学有着深厚的感情和敏锐的感受力。

少年时代,良宽就对儒学和中国文学方面的书籍十分着迷。正如他在诗中所言“一思少年时,读书在空堂。灯火数添油,未厌冬夜长”。除了《法华经》等佛教书籍外,对良宽精神世界影响最大的就是《论语》《庄子》和王维、杜甫、李白的诗歌了。良宽自编自抄的《草堂诗集》,就取自杜甫的“草堂”之说。前文中提及的以美人为主题的汉诗,则是受到了李白、寒山等中国诗人同类题材诗歌的影响。

而夏目漱石在1889年自行刊印的汉文《木屑录》,开篇即说:“余儿时诵唐宋数千言,喜作为文章,或极意雕琢,经旬而始成。或咄嗟冲口而发,自觉澹然有朴气。”夏目漱石在他的小说和散文中,经常举出王维、陶渊明等人的诗歌,以示东方诗歌之美。可见,在对中国文学的喜爱和修养方面,夏目漱石也不遑多让。

其次,禅宗文化建构了他们二人文学精神世界的重要内容。

良宽自不待言,作为诗僧,其诗其歌、其言其行皆可入佛。他留下的汉诗多为禅偈。值得注意的是,作为后来者的夏目漱石虽非僧侣,但禅宗思想却是其重要的精神资源,造就了漱石文学世界独特的风景。如小说《草枕》,表面上是一部以“非人情”为主题的小说,但其思想的实质则是东西方美学思想的对话集,其中突显的禅宗思想十分耐人寻味。甚至有的学者认为,《草枕》乃是一部融合了夏目漱石本人参禅体验的禅宗公案小说。

再次,需要特别说明的一点是,漱石和良宽在汉诗写作方面有一个共同的偶像,那就是中国唐代诗僧寒山。

寒山诗中使用了大量口语、俗语,在古代中国,寒山诗没有进入文学的主流,然而,寒山诗自北宋年间传入日本以后,却引起了日本禅林文坛的广泛关注。真正将寒山的诗风和精神贯彻到底并将其融于自己人生的是大愚良宽。而至近代日本,虽然有森鸥外、芥川龙之介等诸多作家以寒山为题材的作品问世,但论及对寒山的汉诗及其精神的继承,首推还是漱石。漱石曾作诗云,“时诵寒山句,看芝坐竹阴”,表达了对寒山诗句的喜爱。暮年的漱石对寒山念念不忘,在距去世三个月前,还写下了“殷勤寄语寒山子,饶舌松风独待君”的诗句。

最后,需要明确的是,良宽和漱石之间最大的公约数,还是汉诗这一书写方式本身。一方面,我们说良宽和漱石在创作汉诗,另一方面,我们也可以说是汉诗创造了良宽和漱石。汉诗寄托着两个同样苦恼而善良的灵魂,成为他们共有的精神庇护所。良宽以诗践行信仰,夏目漱石亦以汉诗直面自己的内心,叩问自己的灵魂,思考人生的终极。

柄谷行人曾指出,漱石的存在论对应的是一种“无法表达的恐惧”,实际上这是存在本身的危机,然而以伦理学为结构的小说却无法对此做出很好的回应。这一见解点明了漱石小说内在伦理学和存在论的双重性及错位,颇为深刻。不过,若纳入汉诗这一视角,小说则只是漱石文学世界的一部分而已。而漱石的存在论,主要是在汉诗中展开的。阅读他晚年的汉诗,孤独和虚空之词便会不时跃入眼帘。换言之,若要真正理解漱石文学,汉诗的视角不可或缺,同样,若要真正理解日本文学(特别是古代文学),汉文化是一门必修课。

从汉诗的视角出发,我们看到,漱石和良宽是日本也是东亚汉文学的优秀代表,他们的存在,向世人展示了日本孤岛和中国大陆之间历史文脉的深层联系。寒山是中国的寒山,也是世界的寒山,漱石和良宽也是如此,推动他们走向世界的,正是汉诗这种东亚汉字文化圈内共同的文学艺术。

在历史和跨文化的视野中,或许更为重要的是,我们应该意识到,珍惜和传承这份丰厚的文学遗产对于今日及将来的意义。

(作者:王广生,系首都师范大学日本文化研究中心主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制