【学人谈】

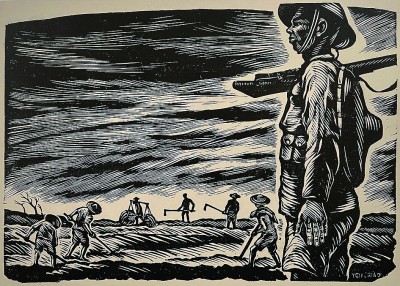

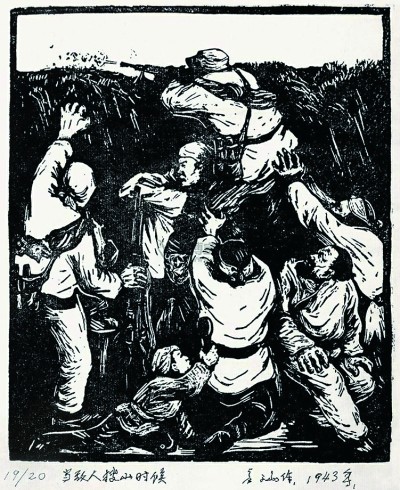

20世纪30年代,伴随着中国近现代革命风起云涌,鲁迅倡导的新兴木刻运动也如火如荼地进行着。从“九一八”事变到抗日战争结束,木刻版画作为新兴艺术媒介的突出代表,不仅贯穿了整个战争时期,起到支援抗战、提振民族精神的作用,同时还以强悍的美学语言,成为当时极具号召、鼓舞与宣传作用的坚强战斗堡垒。1942年延安文艺座谈会之后,新兴木刻开始朝着更加贴近大众审美的方向发展,无论从画面叙事还是形象塑造,都强调一种现实主义质地的朴素表达,体现了解放区的文艺政策感召下充满朝气的美学转型。在新中国成立之前的十多年时间里,众多经典木刻版画构筑起一道启蒙民众、凝聚民心的艺术风景线,在中国现代美术史上留下了浓墨重彩的一笔。

诚如鲁迅所言,木刻是中国古已有之的艺术,它本来就是民间的、大众的,却由于其复制线描、水墨画的印刷图像功能而削弱了它的艺术性。简单的一把拳刀,雕版工匠严格遵照刻制工艺,纵然能刻出纤秀细致的线条,印出来的画面却缺乏视觉冲击力。中国木刻版画若要独立出来,仅依赖传统的拳刀刻法显然是远远不够的。木刻之所以要重获新生、介入时代,其充分且必要的理由也在于它可以大量印刷、传播的实用功能,这是其他画种所不具备的。假如将木刻艺术加以改进,便能够在兼顾美术作品图像魅力的同时,发挥自身先进的传播属性,占据报纸杂志、街头墙面等公共视觉领地。如此一来,那些承载着炽热革命思想的文字虽然无法深入大众的理性认知,却可以依托木刻版画“看图识字”般的实用功能,将蕴含在图像中的精神编码传达出来,以美的感染力深入心灵,承担起视觉艺术在思想启蒙方面的社会职责。

鲁迅敏锐地发现这一“破题”思路,于是开设木刻讲习班,培养木刻青年,并在观念上颠覆木刻刀法的应用规范,提出“以刀代笔”“单刀直入”“放刀直干”等言简意赅的创作方法论,这就与源自欧洲的表现主义木刻拉开距离,形成了具有中国气派的、民族化的现代版画艺术语汇。以胡一川创作的木刻作品《到前线去》为例,画面中那些大开大合、勇猛爽利的布白,都是刻刀在艺术家坚定专注的状态下有效运用的刻痕。艺术家似乎根本不去考虑技法是否精熟,抑或来不及等待提升技巧,就迫不及待地抒发胸中激愤,希望作品以最快的速度引发心灵共鸣,号召全民族一致抗日。

与胡一川的率性真挚相比,陈烟桥则延续了欧洲木刻以光影素描表现物象的传统,我们甚至能看出《收获》《苦战》等作品与摄影的形式关联。新闻摄影在民国时期早已应用广泛,那么当木刻家仍然采用三角刀阴刻排线的方法,并借用摄影图像组织画面时,木刻到底是体现时政的纪实性还是艺术创思的独特性?对此,李桦创作的《怒吼吧!中国》给出了明确答案。作者将全部刀法用于刻画一个在强力压制下备受束缚的、如奴隶般忍而待发的蒙眼青年形象。画面中似乎看不到由显著刻痕组成的肌理表现。实际上,这件作品以其极高的戏剧张力,成功塑造了中华民族在危急关头的形象。鲁迅曾把木刻版画比作斧子,它能砍柴,而斧刃的锋利指的就是木刻的艺术性和精神性。因此,刀法运用是否有效,评判标准不仅在于艺术家个性的发挥,更在于是否能构筑雄强有力的主体形象。这方面,李桦所用刀法与胡一川可说是大相径庭。他从传统的雕版刻法中汲取灵感,将阳刻线条加粗、放大,精确应用于人物艺术化处理的解剖结构中。艺术家的刀法里蕴藏着丰富的精神力量,高度理性的刻制技巧,得到的却是极具震撼的革命浪漫主义图式。

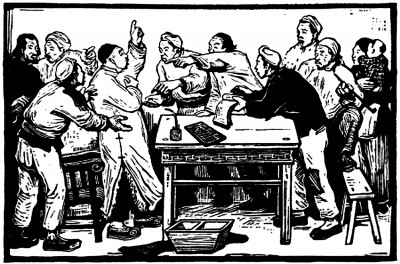

由此可见,中国延续千年的雕版传统依然有着鲜活的艺术生命力。新兴木刻家可以摒弃机械刻板的刀法,然而传统版画那种白描式的造型语言却决定了老百姓对美术作品的接受程度和欣赏习惯。古元初到延安时运用光影素描刀法表现青纱帐中的民兵形象,当地农民不明白人物脸上何以长了大片的“白毛”,这使得古元开始虚心研究年画、窗花等民间美术形式语言,从根本上改变了先前的欧化刻法,在李桦的基础上进一步推动了中国木刻民族语言美学探究之路。我们只要对他的《减租会》《离婚诉》等代表作稍加留意,便不难感受到从构图到造型所蕴藏的闳约深美,更能感受到这是一名富有历史使命感与学术本真之情的艺术家深入民间、与人民共甘苦所作的严肃回应。

今天看来,老一辈版画家的木刻作品所具有的鲜明时代特征和地域特征及其质朴美感,仍在不断促使中国一代又一代的版画家反思道与技的关系问题。一幅木刻版画作品,即使运用了繁复多变的刀法技巧,如果跟主题思想和内容叙事产生脱节,也只能成为一堆毫无意义的杂乱刻符。版画艺术家、美术理论家王琦在《艺海风云——王琦回忆录》中提到一则往事,说是当时有人反复揣摩木刻青年的作品,认为那些刻痕一定暗藏某种密码,并用作传递信息。那时的木刻作品里究竟藏有怎样的精神编码?剥离相关社会语境去看,这对于今天版画创作在新时代下所应具备的观念、手法而言,仍有着莫大的启示意义。

(作者:黄洋,系中央美术学院版画系副教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇