对一份期刊的发展而言,到底是作者的名头重要,还是在刊物上发表的文章重要?读者喜欢读的稿件,出版者决意刊登的稿件,作者投寄的稿件,何者最为紧要?世界上有一份期刊,科学期刊,1869年创刊于英国伦敦,迄今150岁,那就是《自然》周刊,或曰《自然》杂志。这份科学杂志,可了不得,其中的专业论文,对隔行的读者来说,基本上是如读天书。《自然》的任何一个大大小小的举措(或动作),往往自然都会立马变成众多媒体争相报道的新闻,比如《自然》杂志论文撤稿,《自然》的高引用率之谜,第八任总编辑(首位女总编辑)于2018年就任,等等。江晓原教授及其弟子穆蕴秋博士近年发表了系列文章,专门剖析《自然》何以如此“牛气”,如何从科普期刊演变成如今的顶级科学“神龛”(神刊),如何大加操弄“影响因子”游戏,且已集纳成书《Nature杂志与科幻百年》。

无独有偶,美国科学史家梅林达·鲍德温著《铸造〈自然〉》(以下简称《铸造》),被誉为《自然》杂志的首部“传记”。其英文原著2015年由芝加哥大学出版社出版,中译本2018年10月由重庆大学出版社推出。原著的副标题The History of a Scientific Journal,字面意思非常平易,就是“一份科学期刊的历史”;中译本的副标题则被改造成“顶级科学杂志的演进历程”。专门为一份杂志(尤其是科学期刊)“立传”,似乎尚不多见。身为科学史家,《今日物理》的编辑,鲍德温(2010年获普林斯顿大学历史学博士)找了一个难度极大的但也极佳的研究对象。

1.《自然》的演变与不变

“如果你在阅读此书,并期望此书能够让你获得在《自然》杂志上发表文章的秘诀,那么你要失望了!”《铸造》作者开篇即言。而且,作者经常被别人问到,是否知道在《自然》上发表文章的秘诀。“虽然不是科学从业者,但是我非常清楚,一个科学家简历上最引以为豪的成就便是它曾在《自然》杂志上发表过文章。”作者这句话,可谓基本恰如其分,又有点言过其实。比如,在被称为“爱因斯坦奇迹年”的1905年,爱因斯坦的5篇著名论文,都没有投给《自然》;当时的国际科学语言霸主,主要还是德语,爱因斯坦把他的论文都寄交当时一个不太起眼的《物理学年刊》(亦译《物理学年鉴》《物理学杂志》)。《自然》1921年的相对论特刊,也只是发表了一篇爱因斯坦德文文章的英译文。

况且,对人类文明有过重大影响、推动的科学成果(科学元典),往往并不是论文,而是论著(著作),比如伽利略的两部《对话》,牛顿的《自然科学的哲学原理》,达尔文的《物种起源》,爱因斯坦的《相对论的意义》。于是,“本书的初衷并不是简单罗列《自然》杂志刊发的重要论文”,“而是审视《自然》杂志随着时间的演变,在不同的历史时期对科学界产生的不同影响,以及它对科学变革的回应。”

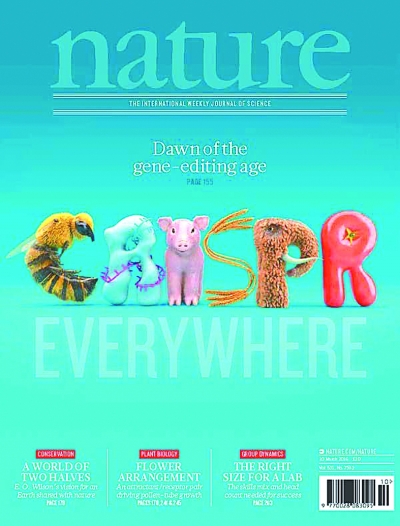

如今的科学期刊,审视其是否够专业,主要不是看其是否具备专业的编辑团队,而是按照传统的科学意识形态,同行评议(评审)制度至关重要。展读此书,我们一般读者也许会得到不少匪夷所思、大跌眼镜的认识。其一,沃森和克里克1953年发表在《自然》的“具有里程碑意义的描述DNA结构的论文”,这篇《自然》史上最让人津津乐道的论文,却是“未经同行评议就得以发表”。在《自然》创刊的19世纪,“门外汉”与“专家”并非泾渭分明,科学界也不太在意这种区分,各类人士都可在《自然》刊发文章。所谓外部同行评议系统,直到20世纪70年代才被第六任主编戴维斯引入。其二,从开始到现在,《自然》一直是一份以营利为目的的科学周刊。作者明言,“我的目的并不是为《自然》杂志写一本圣徒传记”。其三,其出版者始终是麦克米伦公司。其四,直至1990年,《自然》的编辑档案近乎缺失,于是无法从内部判断其录用稿件、拒稿的标准和数量,对读者的订数也几乎茫然。其五,直到20世纪中叶,该刊仍然“主要是一个由英国科学家组成的社区”,其社论、文章和书评重点在于满足英国读者的需要。其六,创刊150年来,《自然》每周出刊,即使历经两次世界大战,亦从未间断。其七,《自然》的封面,一度每期都刊登大幅的广告。

2.创新与争论相伴

这份科学期刊(早期更像科学新闻杂志)声名鹊起的秘诀,到底应该归功于总编辑(出版人),还是读者,抑或作者?读者、作者,往往兼而有之、难解难分。伴随历任主编的不同风格,《铸造》还剖析了历史上的多起科学争论、公案,乃至伪科学闹剧。科学的发展、创新,是一个不断争论、不断纠错的过程,于《自然》之旅尤甚。

《自然》首任主编洛克耶(1836—1919),起初是个狂热的天文爱好者,热衷研究太阳光谱。洛克耶连续担任了50年主编,他不仅赢得麦克米伦公司的支持,而且以赫胥黎为首的X俱乐部成员(好几位接连担任皇家学会的会长)都愿意为《自然》写稿。《自然》起初定位为“科学图解周刊”,不像许多科学期刊隶属于某个科学学会(协会)。到1875年,洛克耶设法疏远了X俱乐部的成员,避免《自然》成为“派系喉舌”的论坛。“他对源源不断的异见非常看重”,对争论(比如进化论之争、地球年龄之争)有特殊偏爱,且为争论各方提供相互攻击的均等机会。“这些有争议的讨论似乎是《自然》成功的关键部分。”

19世纪90年代的灵学之争,涉及科学辨伪,显示了《自然》“百花齐放,百家争鸣”的态势。《自然》早期的几位重要投稿人克鲁克斯、华莱士、洛奇,都对降神会(通灵现象)着迷,反驳批评灵学的文章。《自然》“给予灵学辩论双方同等的篇幅”,既不鼓励也不谴责。这个有趣的案例,80年后还有续篇。1974年10月,《自然》刊发一篇关于超感官知觉的文章,受试者尤里·盖勒“声称可以隔空移物”,再次在科学界引发轩然大波,后来不得不邀请魔术师兰迪介入实验室调查。

传奇性的第四任主编马多克斯(1925—2009)于1966年接任,开始了大刀阔斧的改革:1970年即宣布在华盛顿设立《自然》工作室;快刀斩乱麻般处理积压稿件;载明稿件的收稿时间;改变杂志的框架;提高杂志的时效性和争论性;把杂志一分为三。1972年末《自然》出现亏损,1973年马多克斯被撤换。新任主编戴维斯为杂志引入了幽默感,比如漫画。时隔7年的1980年,马多克斯又回来了,继续担任主编15年。《自然》的影响因子,节节攀升。

3.顺其自然的《自然》

《自然》如何逐步演变成为一本具有国际威望的研究期刊?作者指出,19世纪的《自然》是英国科学人士专有的也是专门为他们服务的出版物,其内容由英国科学界决定;是一本以英国科学研究为核心的出版物,其目标读者并非国外读者,其内容具有非常浓厚的英国本土风格。放射性之争表明,“《自然》仍然是20世纪刊登争议的主要载体。”这也许是《自然》成功转型的秘诀之一。

《自然》如何度过两次世界大战的艰难岁月?一战之前,《自然》对德国科学是非常崇拜的。1914年9月,洛克耶发表社论谴责德国挑起战争。汉普森甚至拒绝使用德国的学科术语和引用德国学者的文章;奥斯汀支持把德国人排除在科学会议之外。一战结束,特别是1919年爱丁顿的日食观测后,《自然》成了讨论相对论的主要阵地,不过只限于英国人参与。随着对德国学术政策的批评愈益尖锐,1938年开始,“第三帝国”宣布封杀《自然》。二战爆发,第三任(联合)主编转而发行成本低廉的《自然》简装本,用减少页码等措施克服了战时纸张短缺等难关。

DNA双螺旋结构,何以成为《自然》最著名的论文?作者为何向《自然》提交论文?也许是《自然》每周都出版,即使两次世界大战期间也从不间断。4月初提交的论文,4月25日就刊发了。如果进行同行评议,是不可能如此快发表的。只要论文出自著名实验室,或由实验室的大佬推荐,《自然》可以快速发表,可见直至20世纪50年代,《自然》都没有建立如今被津津乐道的外部评审机制。不够严格的审稿流程,往往是主编说了算,反而使得《自然》兼收并蓄,不拘一格。《自然》的显著特色在于,可以发表“几乎任何东西”,甚至“因发表在其他期刊可能不会通过审查过程的文章和信件而闻名”。没有如今规范的所谓同行评议,真正革命性的论文和创新思想能够轻松面世,不啻是幸事。

《自然》杂志,从最初“可以发表任何文章”到后来拒稿率92%,到2007年开辟发表短篇科幻小说的栏目“未来”,到21世纪的在线出版,一直在与时俱进。

也许,铸造《自然》的秘诀,乃是自然而然,顺其自然。

美中不足的是,中译本的瑕疵比比皆是:(一)人名误译或多译。比如,沃特森(2页)应为沃森(19页),凯尔文爵士(55页,130页,141页,142页)实为开尔文勋爵(83页),同是140页,约瑟夫·汤姆逊、约瑟夫·汤姆森两种译名同时出现,雷纳德·布莱曼(201页)又译作雷拉德·布莱曼(203页)。(二)机构、期刊等专有名词译名不规范。比如,恺撒-威廉学院(181页)应为威廉皇帝学院,加利福尼亚技术学院(207页)应为加州理工学院,美国国家卫生研究院(319页)应为美国国立卫生研究院(322页),《经济学家》(300页)应为《经济学人》(302页),超感知(275页)应为超感官知觉(307页)。(三)时间有误。比如,19世纪70年代(268页)应为20世纪70年代。(四)档案学术语有误。比如,论文集、文集(331页)实为某某人的特藏(collection)。限于篇幅,这里只略举数例,希望再版时能够提升翻译、编校质量。

(作者:吴为)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇