●天下良书:

《中国新诗史略》在谢冕先生个人学术史上的地位

我们怀着崇敬的心情,见证并祝贺一本新书的问世。这本新书,彻底洗刷了我们在此之前对某些新书满不在乎的感觉,因为,无论是理性还是直觉都明白无误地告诉我们,这本新书非同寻常,意义重大,它是一本大书,一本极有分量的书。它书写的是文学史,却注定要被文学史所书写。

看完全书,我毫无缘由地想起我曾经在一部长篇小说中描写的一匹马——一匹骏马。当一位出身于养马世家、祖祖辈辈都养马的人,看到马群中这匹与众不同的骏马时,心头飘过四个字:天下良驹!

那么,这本叫作《中国新诗史略》的书呢?天下良书。

不仅是“史略”二字让我想起了鲁迅的《中国小说史略》,更是这本书宏阔的学术视野、对文学现象的高度概括、十分准确的因果分析、条缕分明的脉络呈现、对诸多问题的透彻揭示和精辟论述,使我想起了鲁迅的《中国小说史略》。那本书,是中国古代小说史研究者们无论如何都绕不过去的书。而《中国新诗史略》大概也是未来从事中国新诗史研究的人绕不过去的书。

谢冕先生一生,除了喜爱洗凉水澡、寻求天下美食而外,最大的嗜好就是写书。他的许多文字,都是写在中国现代文学史的关键节点上的,还有一些前瞻性的、引爆性的文字,促使中国现代文学史出现新的节点。在中国现代文学研究领域,许多重大的话题与他有关。他对中国现代文学的贡献,实实在在,是可以一一道来的。

《中国新诗史略》无疑是他个人学术史上最重要的著作。

我们从这部著作得出一个结论:一个人的成长能力,是超越年龄的;成长与年龄无关。我们曾不无悲哀地一次一次地看到,许多人在完成一次人生的荣耀、事业的辉煌之后,成长能力明显衰竭,从此原地踏足,甚至止不住地退化。当然,我们也不无欣慰地看到,有些人却能永葆旺盛的成长能力,一路向前,风景无边。谢冕先生显然属于后者。我们在这部厚重的著作中,看到的是一如既往的活力,一如既往的敏捷,一如既往的锐利,一如既往的清澈,一如既往的拒绝陈腐、老调重弹。一路读来,总会联想到一些词汇:充盈、充沛、直率、智慧、一往无前。而与以前他的著作相比,这种成长还表现在:比以前更加冷峻、辨证,更具控制力,主观抒情有所弱化,而客观叙述大大增强。当年,他的学生黄子平曾以“走向不成熟”从一个角度说明了他的不断成长。而我们今天可以从另外一个角度说明他的成长:这部著作是谢冕先生等身著作中最成熟的一部——毕竟成熟是更高的境界。

也许,在他这个年龄上,我们无论以“走向不成熟”还是“走向成熟”来评价他,似乎都不合适。我们换一种说法:炉火纯青。或者是:圆满。

●文学史写作的最高要求:

清晰而确切的文学史演化和行进脉络呈现

一部成功的文学史书写,其一大特征是:书写者向我们清晰而确切地呈现了文学史演化和行进的脉络,这是文学史写作的基本要求,也是最高要求。

《中国新诗史略》完美地达到了这个要求。

百年新诗史,时间虽然并不很长,但回首看,毕竟烟雨茫茫,混沌一片。加之中国的新诗史,并非只是诗歌本身的发展史,而是一部与错综复杂的中国社会史、文化史、政治史始终交织在一起的历史,因此,呈现它的发展脉络就会异常困难。

强烈而坚定的脉络意识,使我们的阅读,从一开始,就被吸引到脉络的起点。随之,这脉络像崎岖而曲折的路径,沉浮于历史的无限苍茫之中。我们沿着这些变换的、多叉的、回旋的,有时断裂,但最终还是连接上的脉络,从近代走向现代,从现代走向当代。

我们看到这一飘忽不定的脉络,并不是从新诗史开始的,而是从近代——新诗漫长的前奏开始的,甚至更早,甚至是从中国古代诗歌史开始的:四言到五言到七言,然后再到字无定数的新诗。我们目睹了诗歌的变化、革新。我们窥见哲学对存在背后藏匿着的三大运行原则的揭示:对立统一的原则、量变到质变的原则、肯定之否定的原则。百年新诗史的脉络完全契合了这三大原则,尤其明显的是契合了第三大原则:肯定之否定的原则。仅传统与现代之间的博弈,该书就让我们看到这一怪圈式的过程。有共时性的同与不同,又有历时性的同与不同,互相认同,又互相驳斥,而就在这个肯定之否定的状态下,新诗的雏形得以显示,继而是成长,羽翼丰满。说“螺旋式的上升”也好,说“曲折向前”也好,本书作者使演化和行进的历史脉络昭然若揭。虽是烟波浩渺,一切物象沉浮不定,但那脉络分明呈现在我们的眼前,于是,我们掌握了历史,掌握了文学史,掌握了新诗史。

脉络得以清晰而确切地呈现,首先在于对堆积如山的材料的占有与把握。该书由始至终都在向我们显示那些可以诉说历史、使历史得以呈示的材料。所有的评点与论说,都是建立在扎实的、最具说服力的材料之上的。这些材料,或是历史事件,或是文学团体的成立与宗旨,或是通讯、日记,或是同仁的往来。这些不同材质的材料,既是历史的产物,也是构成、推动历史的元素与力量。我们当对该书的注给予特别关注。这些注不只是出于学术规范,用以标明引文和其他论据的出处。它最让我感兴趣的是,其中大量的注,是提供材料的。这些材料虽然没有放置在正文中,而只是放置在容易被我们忽视的注的位置上,但是它们却有力地佐证和呼应了正文的阐释与解读。许多注,犹如短章。比如周作人对《小河》的自我阐释,比如张元勋在《北大往事与林昭之死》的回忆。大量这样的长注,它们同时也是一片一片的历史。它们默不作声地使这部学术性著作显得扎实而可信。我在阅读该书的时候,没有放弃对任何一条这样的长注的仔细阅读。它让我想到了马赫的哲学著作《感觉的分析》。那本书的注曾使我非常着迷。它的注多而长,在有些页码上,其所占的篇幅甚至超出正文。这些话题和材料,非常有价值,并能帮助我们更加深切地理解正文。

材料多到只能让其中一部分以注的方式出现于书中,反映了作者对材料收集所下的功夫。如果我没有说错的话,其中一些材料的获得并非易事。而这些费尽周折、苦苦搜寻而来、有可能会被埋没的材料,往往更能帮助作者完成呈现新诗脉络的愿望。

脉络得以清晰而确切地呈现,必得辨析。对现象的辨析,对材料的辨析,对一个诗人前后作品的辨析,对一个诗人与另一个、另几个诗人作品的辨析——这部论著的作者,始终在进行这种辨析。比如:

那时的人们并没有从“西风”中去寻找、去获取外国诗歌中艺术和诗意的借鉴和启发,而是汲取了两方诗歌中那些最耀眼也是最浮表的意识形态化的经验,包括反抗、斗争,以及普罗文学的那些内容,而这些,却是与诗歌的内在品质几乎没有关联的。

再比如:

朦胧诗代表着对于时代的反省精神,它有着异常锐利的批判性。但若把它等同于简单的政治意识,则可能产生认识上的误差。朦胧诗究其实质是一场艺术的革新运动。

正是这些无穷无尽的辨析,推动了对新诗史的描述。我们看到了现象的多义性,各种观念之间看似微妙而实质上却有极大不同的差异性。

这本书之所以能将历史的脉络呈现得如此清晰、确切,除了依赖于对那些重大历史事件的描述与辨析,更注重对那些往往容易被忽略不计的历史细节的描述与辨析。一封书信,一篇日记,一次聚会,宏大的历史倒有可能从这些看似琐碎的、平常的历史细节中鲜明地被折射出来,并且使历史变得富有质感,伸手可以触摸。以描述与辨析历史的细节来呈现历史,与小说以描写细节来刻画人物同出一理。

这部书的历史感,还与作者一以贯之的时间意识有关。此书,有大量的时间标识。“公元1919年”“公元1915年至1917年这段时间里”“这一年的12月25日”“1899年的最后几天”……这样的书写,一方面显示了作者对历史的了如指掌,另一方面使我们获得了强烈的历史真实感。每当这些时间出现时,我们便立即进入历史语境——尽管是文字的书写。这样的书写,还形成了一种叙述的气势,使这部著作显得非常大气。

●如何叙述百年历史:

历史的节奏与叙述历史的节奏

百年新诗史,其运行的节奏也是多变的。仅用不到500个页码的容量去容纳这百年历史,并使之活生生地呈现于我们,这是一个很大的难度。

如何叙述这百年历史?

谢冕先生的基本策略是:叙述节奏与历史节奏相悖。就是说,当一段历史处于缓慢节奏时,叙述节奏加快,用十分简洁的文字,用很短的篇幅加以概括,甚至一笔带过,毫不迟疑地采取加速的手法,而当一段历史处于急剧变革、风雨飘摇、天翻地覆的快节奏时,叙述节奏反而放慢,不放过任何一个重要细节,十分耐心地加以解读,采取的是减速的手法。

这本书在叙述的节奏感给我留下了深刻印象。我是一个写小说的人,对这一点很在意。

高度概括与细心铺陈交替使用,让阅读一部学术性的著作也变为一件充满快意的事情。这里举一个例子:

伴随着这两位新月派代表人物出现的,有许多中国诗坛的有趣的故事,例如闻一多先生的寓所,例如“太太的客厅”,例如“你若安好便是晴天”,例如“《爱眉小札》”以及相关的浪漫故事,比如诗刊的出现和诗刊的“放假”,例如康桥的别意以及“最是那一低头的温柔”,等等。

本书作者对这一切并不一一细说,而只是一一罗列,给人的印象是那是一个处处有故事的时代,一个充满生机和充满趣味的时代,一句跟着一句,读起来,节奏感十分短促。但当结束这一连串的只有故事名称而没有故事内容的交代之后,跟着一句:“现在只说闻一多的‘家’。”然后不慌不忙引上一大段徐志摩的“披露”,再不慌不忙就这段“披露”加以解读,说出“新月”这个集体是松散的,不是由于号召,而是一种集聚——由于共同趣味而逐渐地集聚,进而说出一大帮“新月”人物,再说出“新月”的唯美倾向。

对那些诗人或诗作的评价,也往往是先一口气十分简要地说出其人、其作、其特色,然后再一一细读。比如:

这种丰富博大属于一个时代。在清代,与王士祯站在同一高度的另一位是纳兰性德(1654-1685),比王士祯晚二十年诞生,又比他早十几年去世。他的彗星般的生命与写作,是一个象征。随后出现的是著名的才子袁枚(1716—1797),也是一位传奇性的大诗人。与他同时代的有黄景仁(1749—1783),即黄仲则。他比袁枚小了二十多岁,又比袁枚早去世十多年。他的创作与生命同样具有强烈的象征性。

然后,以一句“纳兰性德和黄仲则的英年早逝,对于清代诗歌似乎是一个悲哀的暗示”过渡,继而放缓节奏,开始分别仔细评价这二人。

《中国新诗史略》就是在这番加速、减速的轮替中完成了对百年新诗史的呈现。

在感受本书对历史叙述的节奏感时,我联想到了两个词:滔滔与涓涓。

该书不时出现一段段令人震撼的文字,它们常用来概括一个时代,一种潮流:

其实,清代末年诗歌和文学的症结不仅在于发展的极限,而且还在于它与时代的隔膜与偏离。就诗歌而言,它已无力表现这个血泪纵横、天塌地陷的时代。特别是晚清,多事之秋,风雨飘摇,天地变容。接连不断的国耻,无处不在的民瘼,这时代宣告了与优美、纯情、轻松抒情的格格不入。这不是一个歌唱与书写的年代,这是一个诉说与呼喊的年代。形式完美的、可以说是无懈可击的诗,与周遭的倾塌、崩裂、泪痕、血腥和零乱,构成了极大的反差。疲惫而力竭的诗歌,已经无力承担眼前的沉重。

这些书写往往只一个自然段,是冲决堤岸般的语流倾泻,滔滔而来。这既是语流的一泻千里,也是那个时代或一股潮流的写照:紧张、急迫、风起云涌、大浪淘沙。

如此气势的叙述,也许不久,就会进入安静的细节或文本分析。这些分析,抽丝剥茧,细致入微。此书有大量这样精致、精到、精准的分析,那时的文字是一湾溪水的涓涓流淌。

或滔滔,或涓涓,我们在两者之间自然进入,而百年历史就在这些抽象的具体的呈现中定格在我们的记忆里。

《中国新诗史略》为文学史的书写提供了一份成功的写作经验。

●一种批评文体:

坚信形象化语词背后的理性力量

说到谢冕先生的学术著作,自然涉及“批评文体”的话题。

这个话题是有意义的——特别是在学术性文章、著作陷入“机械性僵硬”的当下,我们来谈论由谢冕先生独自营造的一种批评文体,更加意味深长。

不知从何时开始,我们认定了一种共同的学术文体,以为学术表达,就一定得是这种语体和格式。对个性化表达的无休止打压,最终使大量的学术论文成为学术公文,使学术著作成了无性别、无调性、无具体写作人的公共文体。如今,堆积如山的学术著作,其作者似乎只是一人。我们视而不见那些被我们奉若神明的思想家们,其学术表达并非都是“规范化”的。福柯、海德格尔,还有改造和借用日常语言而将其转变为哲学语言的维特根斯坦,莫不如此,而沉醉于酒神精神的尼采则更不必说。说来很具讽刺意味:徒子徒孙们如此伺候文字,而他们的主子却自由自在地驾驭文字天马行空。

当我们在这成千上万的文章著作中,不用看署名,就语体与论述的推动方式就能大体判断出它是出自谢冕先生笔下,我们作何感想呢?

所谓“公共文体”,其特征就是:依仗成串的抽象术语、各种抽象程度很高的概念以及各种理论资源(大多为外来),明确标榜使用了何家的研究方法,再加上一些固定不变的写作格式和要求。它最大的敌人是形象化语词,以及形象化的语词表达。近几十年的学术文章、著作的写作过程,实际上是一个不断贬抑、轻看和驱赶形象化语词的过程。

谢冕先生恰恰喜欢这样的命名:死水下面的火山、在新的崛起面前、北方的岛和他的岸、七月的希望……《中国新诗史略》依然如此。当然,也有不少看似学术化的命名:“历史启示着未来”“中国的循环:结束或开始”“一个世纪的背影”“文学性格”……但这些命名与时下学术杂志上的通常标题风格依然相悖,它其实是形象化语词与抽象概念混搭的语体。

那是他钟爱的语体。

他对如此语词所具有的表达理念的强大能力从未有过片刻的怀疑。这些看似非学术化表达的句子,在他看来,不是一般的陈述句,而是意思圆满的判断句。我们可以尝试着把他的句子译为由术语与概念构成的句子。但我们也会发现,其中有些语词,我们却无论如何也找不到可以替换的相应术语和概念——那个形象化的语词或句子,在表达理念方面是独一无二的。比如“崛起”,它既使我们看到了一种形象,也使我们看到一个事实,一个事理。而我们很难找到一个抽象的词取代它并能揭示出现代诗歌这一突然的、空前的革命性变化。从这个意义上讲,他发现并收复了被我们遗忘了的或无法问津的理念空间。

我们别忘了黑格尔在他的著作中说:你要想知道阿拉伯人吗?那么,你就首先要了解阿拉伯的天空、沙漠和骆驼。我们别忘了勃兰兑斯的散文化、个人化的《十九世纪文学主流》。我们也别忘了王国维用“昨夜西风凋碧树”那样的语词去呈现他对艺术三境界的指认与界定。我们更别忘了老庄正是转借形象化的语词而摇身一变,将其变为哲学语词的。

个性比统一规格下的所谓深刻可能更有意义,也更有存在的活力。历史常常以有无个性作为优胜劣汰的标准,这也许毫无道理,但事实就是如此,数百年数千年,一成不变。

《中国新诗史略》只能出自谢冕先生之手,我们谁也无法效仿。

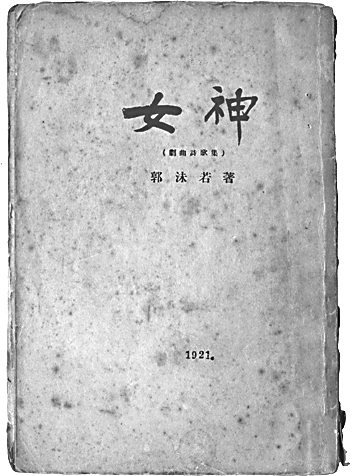

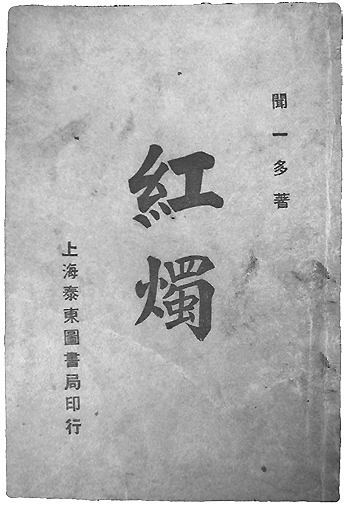

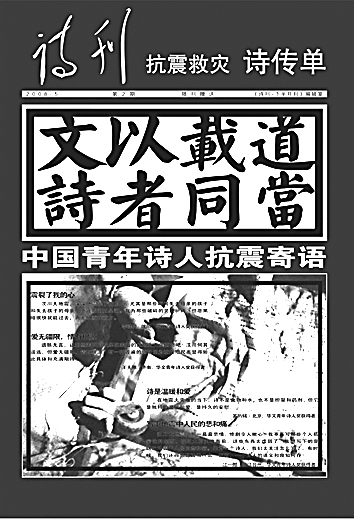

最后,我们说一个人,他对《中国新诗史略》的特殊贡献,我们当铭记在心。他就是刘福春先生。由他提供的那些珍贵的图像,给这本书增色无限,这些难得的图像,让这本书的历史真实感变得无以复加。

(本版图片均由诗歌评论家、新诗文献专家刘福春提供)

(作者:曹文轩)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制