【大家】

· 壹 ·

1958年10月31日凌晨5时,周恩来总理忙碌了一夜未休息,仍非常激动地为一位不久前因飞机失事而为国牺牲的大学者、文学家郑振铎写悼诗。周总理将诗稿寄给陈毅,请他看看能不能在《人民日报》上发表,但随后又要求不予发表。

半个月后的11月17日,周总理在给邓颖超的信中说——

有一夜激于志愿军的感人战绩,又临纪念郑振铎、蔡树藩等遇难烈士大会前夕,思潮起伏,不能成寐,因成歪诗—首,送给陈总校正,仍感不能成诗,遂以告废。

当时的《人民日报》副刊编辑袁鹰,在后来《风云侧记》一书中回忆曾见到过此诗,并说后来再也没见到。

所幸的是,先后做过周总理和邓颖超秘书的赵炜,后在《西花厅岁月》一书中披露了该诗。书中还录有当日凌晨6时周总理致陈毅的信,提到“今早追念大会偏劳了”,而那一刻离郑、蔡等烈士的追悼大会已不到四小时,周总理还未曾合过眼,追悼会只能请陈毅代劳。可知周总理对郑振铎等人怀有多么深厚的感情。这首诗题为《欢迎和追念》——

粉身碎骨英雄气

百炼千锤斗士风

走石飞沙留侠迹

上天入地建奇功

读此诗,我揣摩周总理为何将它“告废”。欢迎归国的志愿军,是兴奋的;追念牺牲的烈士,则是悲痛的。要将截然不同的两种感情写入同一首小诗,确实不易,周总理对自己要求高,所以最后没同意发表。不过此诗极富感情,赞扬了志愿军和烈士的伟大精神。诗序中也专门写了郑振铎、蔡树藩二位的名字,郑、蔡是率领中国文化代表团出访的正副团长。

郑振铎当时是文化部副部长,而“独臂将军”蔡树藩则是20世纪20年代即投身革命的老红军,时任国家体委副主任。对蔡将军和志愿军来说,“英雄”“斗士”“侠迹”“奇功”是当之无愧的。那么,对一辈子拿笔杆子的郑振铎来说,周总理这样的盛誉是否合适呢?我可以毫不犹豫地说,也是毫无愧色的。

周总理与同龄的郑振铎同是“五四”运动所孕育的一代英杰,早在1920年就相识了。那年8月,周恩来和邓颖超等天津“觉悟社”同人赴京聆听李大钊指导,李大钊便叫来了郑振铎(当时北京“人道社”负责人)等几个进步社团的青年人一起开会,并正式成立了一个名为“改造联合”的社团联盟。

当时,郑振铎与陈独秀、张崧年(周恩来、朱德的入党介绍人)等人也常有联系。郑振铎主编《新社会》旬刊,所撰《发刊词》见诸报端,毛泽东的老师杨昌济在《达化斋日记》中几乎全文作了抄录。李大钊还在北京社会主义青年团第四次大会上推举郑振铎为出版委员。也正是从“五四”时起,郑振铎开始从事文学和学术活动,以他为核心发起组织了新文学史上最早最大的新文学社团——文学研究会。

郑振铎翻译发表过列宁的文章和《国际歌》歌词,他主持的文学研究会筹备会,曾在李大钊的北京大学办公室里召开。他“五四”时期的知心朋友是瞿秋白,随后又与沈雁冰(茅盾)、杨贤江、恽雨棠(陈云的入党介绍人)、胡愈之等人成为密友。可以说,郑振铎当年的政治思想起点与其他一些文人学者相比要高得多。

郑振铎一生有过足称“豪侠”之举,也经历过严峻的生死考验。例如,1925年“五卅”惨案后,他立即发起组织“上海学术团体对外联合会”,英勇斗争,并主编反帝报纸《公理日报》。这甚至比瞿秋白当时主编的中共历史上的第一张报纸《热血日报》还要早几天。

1927年,蒋介石发动“四一二”政变,郑振铎参加抗议游行,在宝山路上险遭枪击,随后由他领衔与胡愈之等人在报上公开发表抗议信。当时正被反动派“通缉”的周恩来读后深为感动,不止一次对夏衍等人说:“这是中国正直知识分子的大无畏的壮举!”郑振铎也为此被迫出国避难。

抗战时期,郑振铎自觉坚守在上海“孤岛”,冒着生命危险为国家秘密抢救民族文献和古籍,以至沦陷时来不及撤离,毅然写下“遗嘱”密封后交给好友王伯祥,嘱咐一旦遇害便拆看料理后事。他一人蛰居在市郊一隅整整四年。在战后反对国民党独裁、内战的民主斗争中,他更是不顾被暗杀的威胁,义无反顾地冲在第一线。作家李健吾说,郑振铎“永远是出生入死的先锋官,为追求理想而在多方面战斗的一位带头人!”(《忆西谛》)

恩格斯在《自然辩证法·导言》中,对推动西方乃至世界文明的欧洲文艺复兴运动,有过一段著名论述:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”“五四”运动就是中国的文艺复兴运动,涌现出了一批具有开拓性的文化巨人,郑振铎则是以鲁迅为统帅的新文化大军中的一员全才式的骁将。

称郑振铎是“英雄”“斗士”,我认为还不仅仅因为他在反帝反封建斗争中的表现,更因为他在文学、学术活动中也勇于批判、开拓、创新;郑振铎的“侠迹”“奇功”,同时也是体现在他的文学、学术事业之中。

· 贰 ·

在确认郑振铎首先是一位“热烈的爱国者”(夏衍语)后,我们清楚地看到,他一生的写作和治学都与国家民族的生存、解放、发展息息相关。正如学者周予同所说:“在反动黑暗的时代,他除了用强烈的正义感参加了一连串的反抗斗争以外,并用广博的学问照亮了自己!照亮了友朋!也照亮了下一代青年所应该走的路!”(《〈汤祷篇〉序》)

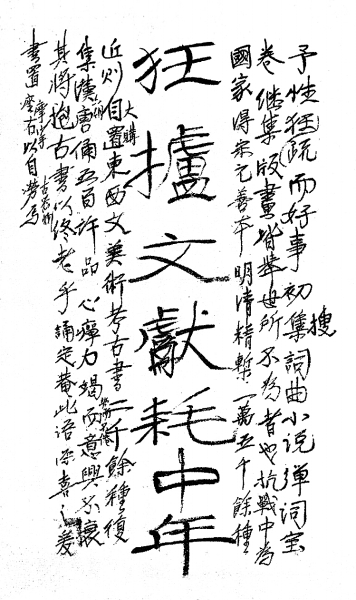

郑振铎在旧中国所写的学术专著,几乎无一不是忧患孤愤之书。

1923年,郑振铎开始撰著四册巨著《文学大纲》,从在刊物上连载到出书,经历了“五卅”运动和大革命失败。“五卅”惨案曾使他短暂停止撰著而直接投入反帝斗争,最后的跋则作于被迫避难出国的远洋轮上。在《文学大纲》之前,国外名为“世界文学史”的书寥寥无几,且都不提或极少提及中国文学和东方文学。一部“世界文学史”如果仅仅论述西方文学而缺略了东方文学,特别是有意排斥或无知忽视了有着四千年文明的中国文学,那就绝不能称为真正的“世界文学史”。

而郑振铎的《文学大纲》胆略宏伟,首次让远东与泰西的文学历史平等而紧密地结合在一书之中,相互辉映。书中论述东方(包括中国)文学的文字约占全书篇幅的一半,论述中国文学的部分则占全书的四分之一。这样的总体格局,从宏观上看科学合理,在横向空间上彻底破除了陈腐荒谬的“欧洲中心论”,在纵向时间上汇古今各代文学为一河。上起人类开化史之初页,述先民讴歌、祈祷、书契之作;下迄20世纪前期,中国新文学运动展开以后。视通几万里,心契数千载。在最后一章《新世纪的曙光》里更提到十月革命后世界“无产阶级的文学”,提到巴比塞等人的《光明运动宣言》等,尤引人注目。而作者当时只有二十几岁。

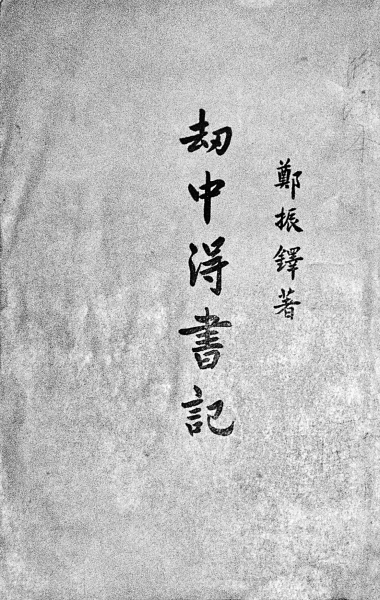

《文学大纲》完成后,郑振铎准备撰著一部早就想写的科学、详尽的《中国文学史》。1928年6月,他从西欧回国,继续主编《小说月报》,同时应复旦等校之聘授讲中国文学史。从1929年3月号《小说月报》起,他开始发表《中国文学史》中世卷第三篇,至年底共发表了五章。这五章于1930年5月单行出版,书名为《中国文学史(中世卷第三篇上)》,他在《后记》中说:“全书告竣,不知何日,姑以已成的几章,刊为此册。我颇希望此书每年能出版二册以上,则全书或可于五六年后完成。”于此可窥知其撰著计划之宏大。

我根据郑振铎未刊稿《中国文学史草目》,考知其拟写的这部《中国文学史》共分古代、中世、近代三大卷。古代卷共分三篇,每篇各一册;中世卷共分四篇,每篇各二册;近代卷共分三篇,第一篇三册,后两篇各二册。全书共有十篇,约百章,分十八册,估计300多万字。这将是何等气势磅礴的文学史。

可惜的是,只出版了一册后,因日本侵华,出版社所存之书和原版均被烧毁,整套大书最终也未能按原计划完成。(而已出版流传于世的一册,实为我国第一部唐宋词史,故仍有独立存在之价值)

1931年1月,郑振铎积极参加和领导了商务印书馆编译所工会反对资方王云五所谓“改革”的斗争。斗争虽取得胜利,但王云五并未下台。适在此时,燕京大学老友郭绍虞来信邀请郑振铎去该校任教,他遂于9月离开了工作十年的商务印书馆,去了北平。他北上的一个原因,便是想摆脱忙碌的出版社工作,以便腾出时间来继续撰著中国文学史。

1932年5月,郑振铎撰写了《插图本中国文学史》的《例言》《自序》,随即刊载于各大报刊,年底即开始出书,至1933年9月出版至第四册(本来还要写第五册,后仅写出几章而中辍)。他在繁重的教学任务和社会活动之余,在另外写出很多文章的同时,短短两年,就把四大册的皇皇巨著呈现在了读者面前。

这难道不是一个令人难以置信的奇迹吗?

郑振铎在《例言》中写了这样一段话——

本书作者久有要编述一部比较能够显示中国文学的真实面目的历史之心,惜人事倥偬,仅出一册而中止(即商务印书馆出版的《中国文学史》中世卷第三篇第一册)。且即此一册,其版今亦被毁于日兵的炮火之下,不复再得与读者相见。因此发愤,先成此简编……

由此可知,郑振铎如此发愤如此拼命地赶写此书,正是以实际行动对企图毁我文化、亡我历史的日本帝国主义的坚决反抗。他的学术活动就这样一直为爱国精神所激励。

1938年8月,郑振铎又出版了《中国俗文学史》。此时的中国,半壁山河战火弥漫,这部著作是商务印书馆迁至长沙后出的,既无前言后跋,也无插图(上述三部书都有插图),兵荒马乱,报刊上评论也很少。直到1954年,作家出版社才据原纸型再版,但仅过四年就惨遭错误“批判”,从此被长时间打入冷宫。

但《中国俗文学史》无疑是一部极具学术价值的专著,20世纪80年代后,国内竟然有20多家出版社竞相重版。郑振铎在去世前曾诚恳地检查自己在旧中国时的学术思想,但仍然说:“《中国俗文学史》还自以为是有些进步思想的。”确实,此书与王国维《宋元戏曲考》、鲁迅《中国小说史略》互为补充,鼎足而三,珠联璧合,均为研究中国文学史必读之基本典籍。

· 叁 ·

除文学史之外,郑振铎最重要的学术贡献是文化史、文献史、艺术史、考古学等方面的论文著作和大型图谱。

从20世纪20年代起,郑振铎就对中国版画史进行了深入研究。他与鲁迅密切合作,编印过著名的“刻的丰碑”(郑振铎语)《北平笺谱》及《十竹斋笺谱》。当时,鲁迅就认为郑振铎是对中国古代版画搜集最多、研究最深的人,希望他写出一部“万不可缺”的中国版画史。

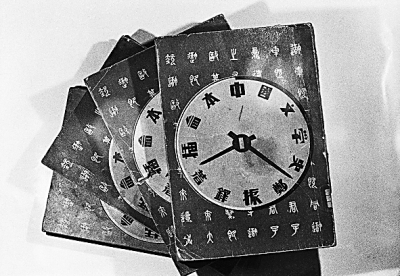

郑振铎牢记鲁迅的殷殷期待,克服重重困难,自1939年至1947年,陆续编选影印出版了线装二十多册的《中国版画史图录》,共收版画1000余幅,从唐至清的典籍、佛经、小说、戏曲等古书的插图以及画谱、笺谱里,博采精选,编成中国版画第一部最重要的史料书。1952年,他又花费五个多月时间,从这部图录里精选出300余幅代表作,再加上精心补充的200余幅作品,编成《中国古代木刻画选集》。

1956年,郑振铎雄心勃勃地开始编选规模更加宏大的《中国古代版画丛刊》,设想影印约500种的古代版画书或带版画的书。但遭当时极“左”思潮阻挠,只完成了一小部分计划。然而1957年8月,他在养病期间终于奋力写就《中国古代木刻画史略》。这也是他一生中完成的最后一部学术专著。

1946年11月,郑振铎主编的《民主》和其支持写稿的《周报》等刊物均被国民党当局查禁。暂时失去发表政论阵地的他,便把主要精力转到学术研究和出版上来。除了继续主编《文艺复兴》月刊,编选影印《玄览堂丛书》和《中国版画史图录》等外,他又启动了一个新的大项目,即编印一部《中国历史参考图谱》。

郑振铎根据可靠的田野考古和专家著作,参考各种资料并四处摄影,将可信有证的实物图像、史迹名胜、陵墓碑版、美术工艺及历代衣冠风俗的图画等,以系统的历史观编排起来,再附以自己的研究文字。

郭沫若盛赞:“郑振铎先生以献身的精神编纂这部《中国历史参考图谱》实在是一项伟大的建设工程。这是应该国家做的工作,而郑先生以一人之力要把它完成。”周予同说:“振铎是我们的朋友中生命力最充沛的一位……他时常有将全生命贡献给值得贡献的事物的心。近十年来,他将生命毫无顾惜地耗在‘笺谱’‘版画’的搜集与印刷上,最近更耗在《中国历史参考图谱》上。这都是近于‘前不见古人,后不见来者’的傻工作。”翦伯赞说:“郑振铎编撰《中国历史参考图谱》,我认为是中国史学界的一件大事……有了这部书,中国的历史,便会从纸上浮凸起来,甚至会离开纸面,呈现出立体的形象。”

当时的客观条件非常艰难,《中国历史参考图谱》的出版时断时续,直到1951年才较圆满地完成。

历史图谱的延迟完成,除了客观条件艰难外,还有一个重要原因就是郑振铎“自找苦吃”,在1947年同时又上了几个大项目,另外编印了好几部大型图集。这是他驰神旁骛、心不专一吗?不,因为那几部图集也都有不得不出的理由,这一切虽然影响了历史图谱的进展,但他却也作出了更伟大的贡献,创造了更惊人的奇迹。

郑振铎在编历史图谱时,搜集了国内外大量的参考图书。其中,有记载或透露了斯坦因、伯希和、勒科克、格鲁威特尔、鄂登堡、哥司罗夫、大谷光瑞等外国人,在20世纪初以来从我国西北等地掠去的大量文物(包括绢本或纸本的古画及壁画等)的劣迹。看到这些古画照片,他一方面赞叹先人高超的艺术才华,另一方面又无比痛恨外国“探险家”“考察团”的巧取豪夺和国内当局的腐败无能。

郑振铎认为自己有责任专门搜集、影印一本《西域画》,以把英、法、德、俄、日等帝国主义者怎样在我国西陲等地恣意掠夺文物和艺术品的无耻面目完全暴露出来。而同时,他又耗费巨大精力编印另一部《中国古明器陶俑图录》。同历史图谱和西域画不一样,这些古明器陶俑都是他当年节衣缩食以一人之力在动乱中抢救下来的文物。(新中国成立后,郑振铎上书周总理,将这些文物捐给了故宫博物院)

在编印《西域画》等书时,郑振铎得知收藏家张珩的“韫辉斋”原藏古画被人售往美国。因实在无财力截留之,他就又克服困难影印了一本《韫辉斋藏唐宋以来名画集》。他在序中说——

乃复发愿,欲选刊海内外所藏我国名画,抉别真伪,汰赝留良,汇一有系统之结集,以发时人之盲聋,而阐古贤本来面目。

而所谓“以发时人之盲聋”,除了指提高大家的文物、艺术鉴赏水平外,更是指提高大家的爱国主义觉悟。而所谓“有系统之结集”,就是他主编的《域外所藏中国古画集》,全书共九辑,1500来页。从汉至清,每一个时期都有那么多古画流到“域外”,《域外所藏中国古画集》的出版,便把这一触目惊心的事实告诉给每一位读者,促使每一个中国人深思。

20世纪50年代初,郑振铎还撰写和编印过《伟大的艺术传统》和《伟大的艺术传统图录》。从1953年起,他主编影印了大型的《古本戏曲丛刊》。由于他的不幸牺牲,这部丛刊至今还未出齐,但如今已列入国家重点工程。诚如郭沫若所言,郑振铎以一人之力所做的许多大型图书,放在今天都是只有集体才能完成的国家重大项目。于此,我们对郑振铎崇敬和佩服之情更是难以言表。

一位真正的人文科学大师

一位波兰学者在郑振铎牺牲后,曾对他做过这样的评价:“我认为他是中国当代学术界中人文科学方面的代表人物之一。”因为,“中国人文科学未来的发展——特别在有关古代中国的部分——主要依靠两种因素的适当结合,即中国传统的渊博知识和研究科学问题的现代方法”,而郑振铎的学术活动“已经充分体现了”这一点;“同时,他又能把个人的学术工作和比较实际的活动协调起来。许多年来,他成功地为他的祖国服务”。

我认为,郑振铎接受了进步的革命的思想,吸收了现代文明,对中国乃至世界文化的历史与现状有着相当深刻的了解,因此他能比较自觉地站在人类社会的精神巅峰,从整个世界的精神生产的大范围来考虑学术问题。他勤奋学习先进学术成果,努力整理中外文学遗产,以夸父与日逐走和普罗米修斯盗取神火的大圣大勇精神,在中国学坛上点燃了耀眼的爝火。

郑振铎无比热爱祖国的文学和学术遗产,在这笔无比丰厚的遗产面前,他毫无畏葸感,也不沉溺其中,在整理和研究工作之中,带有现代大生产的那种巨大的规模、广阔的背景和无限的吞吐力。郑振铎的这些功绩雄辩地说明:只有与中国传统的封建旧思想以及半封建半殖民地的畸形意识实行决裂,只有在和世界文化与进步思潮的广泛联系中汲取新的科学的观念和研究方法,只有脚踏实地不畏艰苦地耕耘,而不是轻松自如地将一些洋名词与杜撰的术语挂在嘴上炫耀,才可能有效地整理和研究文学、学术遗产,才可能使这些文学、学术遗产真正为建设新文化服务,才可能使自己的研究成果经得起时间与读者的考验。从这一点上说,郑振铎的工作必将对我们以及子孙后代显示出永久的启示意义。

作者:陈福康,福州外语外贸学院郑振铎研究所所长。著有《郑振铎年谱》《郑振铎论》《郑振铎传》(三书今作大量修订增补,合为《郑振铎研究书系》五册,由上海外语教育出版社出版),还著有《井中奇书新考》《日本汉文学史》《中国译学史》《鲁研存渖》《民国文学史料考论》等。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制