日前,“中国近现代稀见史料丛刊”第四辑12种由凤凰出版社出版。《江瀚日记》《王钟霖日记》《王振声日记》《唐烜日记》《达亭老人遗稿》……面对这套从2014年开始陆续出版的史料,即使是见识广博的学者,也不得不感叹:从书名到作者,大多闻所未闻,“稀见”二字可谓名副其实。

虽然这些史料的作者并非达官显贵,也没有蒲松龄、曹雪芹那样的文化地位,但作为近现代中国历史上一群文化人,他们通过日记、书信、笔记、诗文集等形式,从各自的视角记录下了那个时代的生活、风俗、文化。不同于那些为人所熟知的宏大历史叙述,这些记录往往保留着很多未曾被注意过的局部、日常与细节。中国社会科学院研究员张剑、南京大学教授徐雁平、华东师范大学教授彭国忠三位主编希望,这套计划出版十辑、百余种的稀见史料丛刊,与其他已经整理出版的文献一起,组成一个丰茂的文献群,不仅帮助人们对近现代历史有全面了解和规律性认识,而且能够为中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供有益借鉴。

既可证史 又可补史

1909年秋,北京学界在六国饭店宴请法国汉学家伯希和的一场“饭局”,是敦煌学史上一个举足轻重的事件。多年以来,关于这场“饭局”的种种记述,或模糊不清,或互相抵牾。

1908年,伯希和在敦煌藏经洞获取了大量文物,满载而归。后知后觉的中国学者希望通过这次宴会说服伯希和,请其协助将这些法藏敦煌文献拍摄成照片寄回中国,以便影印刊布。据当时在场的日本文求堂书店老板田中庆太郎记述,宴会的时间为9月4日。

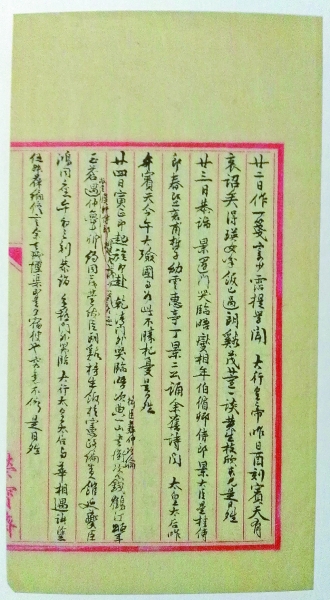

“中国近现代稀见史料丛刊”第四辑《江瀚日记》对此事的记录为:1909年10月4日,“晚赴六国饭店公宴法国伯希和君,并美国马克密君。晤宝瑞辰、刘仲鲁、恽薇孙、刘幼云、王叔衡、柯凤荪、徐梧生、金巩伯、姚俪桓、董授经、蒋伯斧、王静庵、王捍郑、吴印臣昌绶、耆寿民龄。盖伯希和游历新疆、甘肃,得唐人写本甚多,叔韫已纪其原始,同人拟将所藏分别印缮,故有此举。”在这条日记中,当时在学部任职的江瀚不仅前所未见地列举了宴会中17人的名字,而且明确时间为10月4日。这个时间与同赴宴会的恽毓鼎(字薇孙)的记载一致,也与学者罗振玉(字叔韫)的回忆相呼应。据罗振玉晚年回忆,当年9月28日,他与友人驱车到伯希和的寓所拜访,并参观了他随身携带的一部分敦煌文献。《江瀚日记》中“叔韫已纪其原始”一句,指的应该就是罗振玉拜访伯希和后写成的《敦煌石室书目及发见之原始》一文。几种文献材料相互印证,无疑可以纠正田中庆太郎“9月4日”的错误记载。

“在近现代中国的文学史、学术史上,江瀚不是核心人物或一线人物。《江瀚日记》的价值,孤立地以日记文本来判断,似乎并不突出。但如果能换一种角度,将江瀚放在近现代中国的社会网络中,考察他的活动范围以及接触的人、经历的事,《江瀚日记》就成为解读其他文本、研究其他人物的参考,其文献价值会逐渐提升。”在徐雁平看来,和《江瀚日记》一样,“中国近现代稀见史料丛刊”中的很多文献都是内涵丰富的“资料库”,可以从各种不同角度反复开发利用。

与江瀚相比,《王钟霖日记》的作者王钟霖更是默默无名,学者甚至只能通过日记来考察他的生平事迹。但《王钟霖日记》对于英法联军攻入北京、火烧圆明园的记述,今天读来仍然令人感到震撼。

他这样记录侵略者入城:“闻夷人耀武入城,城上满布夷兵,将我们炮械全行掷下,另安伊之大炮,皆向城内。声言恐开炮伤人,官民其各逃生云云。所以内城满汉人等逃者愈急。”

他这样记录烧杀抢掠:“一早,见纷乱逃来者,云是夜西直门外土匪放火,夷人又放火烧圆明园及海淀南北街,乘火大抢,无家不搜刮银物……官民人等焚死者无数,火光逼天,喊声震地,千古大变,惨不忍言。”

“圆明园被焚是第二次鸦片战争中极具标志性的国耻,如此惨重的灾难,在《清史稿》中仅有一句‘圆明园灾’。由于史书缺载,其中诸多细节已难悉其详。王钟霖以一介微官,亲历其事,不惜笔墨,一一载述,为后人留下了弥足珍贵的史料。”《王钟霖日记》的整理者之一、苏州大学教授周生杰认为,近现代学人撰写的这些日记,举凡朝政、风俗、战争、灾荒等无所不涉,既可证史,又可补史,已经成为正史、野史之外的又一种重要史料。

走进前人生活深处

过去的历史书写,往往习惯于聚焦重大的历史事件、重要的历史人物,而常常忽略了普通个体的经历和感受。对此,有人曾发出这样的批评:“二十四史非史也,二十四姓之家谱而已。”

“在近现代历史上,像鸦片战争、甲午海战、戊戌变法、义和团这些历史事件固然重要,但我们同样应该关注普通人的生活,关注他们的心灵世界、情感变化。”北京大学教授廖可斌说,“中国近现代稀见史料丛刊”中收录的史料,正是研究社会生活史、情感史的重要文献。

《王钟霖日记》记载当时北京城的居民如何买水:“京中内外城官民所用甜水,除自己有车自拉外,余皆水屋按时卖给。凡有水屋皆山东登州人,无论大风雨必须送到各门挨卖,他人不能有此长功夫,亦不敢卖,只成一霸。”

《黄秉义日记》记载1912年前后的物价:“现今已届年关,而街上萧条,一年不如一年。如猪肉一项,当甲午之前,每洋一元可购十六七斤之谱,自甲午之后,年贵一年,即上年之肉价尚有七八斤之则,今年涨至四斤余两,亦所少有。至于谷价亦是……”

除了有中国文人的著述,在“中国近现代稀见史料丛刊”中也收录了日本文人的汉诗作品,辑录成《甲午日本汉诗选录》。

“长驱直捣幽燕地,带砺山河唾手收”“难忍功名争竞念,梦魂一夜屠清京”“豪怀最忆西风里,蹂躏支那四百州”……甲午战争前后日本文人所作的这些与战事有关的汉诗,公然赞美血腥的暴行,赤裸裸地表现了他们的侵略野心。

该书编著者、复旦大学教授查屏球曾经设想,在这些连篇累牍的战争诗中,或许会有表现厌战或反战情绪的作品,然而几经搜寻,竟然未发现一篇。

“出现这种情况,或许有战时舆论管制的因素。然而,这种集体性的战争狂热,还是让人震惊的。”查屏球说,这些日本汉诗如今已很少被日本文学史著或研究者提及,差不多被扫进了历史的垃圾箱,但对于今天的人们了解日本军国主义者的强盗逻辑与好战心理,具有重要价值。

(本报记者 杜羽)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制