“1917年2月1日,《新青年》第2卷6号发表了胡适创作的白话诗《朋友》,与该刊2卷5号刊发的《文学改良刍议》一文相呼应,拉开了文学界新诗革命的序幕。时至今日,这场寄寓新青年同仁‘以文学革命促思想革命’理想的运动已过去百年。百年间,白话新诗这种在当时看来既不合格律也无甚诗性的文学体裁,已成长为中国文学不可或缺的部分,以巨大的修辞张力,描摹、歌颂、塑造着我们今天的世界。”北京大学教授、北京大学中国诗歌研究院院长谢冕回溯道。

为纪念中国新诗诞生百年,由中国作协委托诗刊社编纂的《中国新诗百年志》日前出版。

“选入志书的,都是当时人类情感的真实反映”

四卷本《中国新诗百年志》,分诗歌卷上、下两册,理论卷上、下两册,收录338位诗人诗作460篇,学者文章88篇,共计62.5万字。

既为“志”,就必须体现诗歌史的特征,如实记录白话新诗的发生与发展。诗歌卷收录了胡适、沈尹默等早期白话诗派诗人的诗作,以冰心、宗白华为代表的小诗运动诗作,以写爱情著称的冯至和湖畔诗派诗作,以徐志摩、闻一多为核心的新月诗派诗作,以李金发为代表的早期象征诗派诗作,以戴望舒为代表的现代诗派诗作,在抗战前后起过重大影响的艾青、臧克家、田间等人的现实主义诗歌诗作,以辛笛、穆旦为代表的“九叶派”诗人诗作,以绿原、鲁藜为代表的“七月诗派”诗作,以李季、张志民为代表的解放区民歌体长篇叙事诗诗作,以郭小川、贺敬之为代表诗人的政治抒情诗,以余光中为代表诗人的台湾新诗,20世纪七八十年代“朦胧诗派”诗作,以及20世纪90年代以来的个人化写作诗歌。

“正如不能以唐诗较量汉赋、以宋词高下唐诗,我们不能以今人的眼光去衡量新诗开拓者的艺术成就。早期白话诗人的诗歌,尽管不是很成熟,但我们也收录进来。此外,志书需做到海纳百川。海外新诗如台湾新诗,与内地同宗同源,我们也需要做到掌握其发展脉络与最新情况,将优秀诗歌选录进来。”《中国新诗百年志》编委会副主任、《诗刊》常务副主编商震这样阐释志书的采编原则。

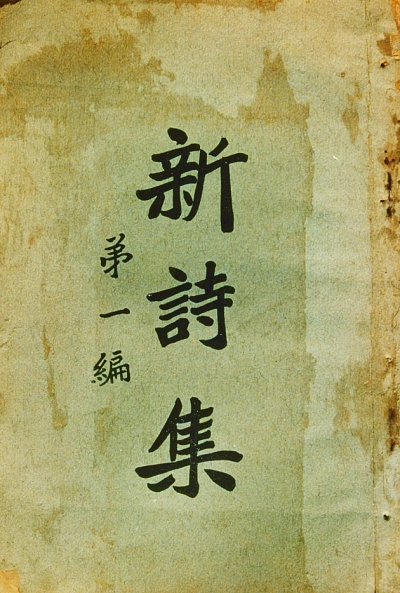

中国社会科学院文学研究所研究员刘福春曾做过一个统计:从1920年第一部个人新诗集《尝试集》出版至1949年新中国成立,30年间我国共出版新诗集1500~2000册;20世纪50年代产生了至少1000万首以上的民歌,新诗集难以计数;20世纪80年代后,新诗写作和诗集出版均呈井喷状态;当前我国一年来诗歌写作量即相当于200年间唐朝诗人创作的全唐诗的总量。

要从如此浩瀚的诗歌“大海”中选出百年间具有代表性的新诗,仅遵循史学原则明显不够,还需遵循美学原则。

“为编辑这套志书,诗刊社组织了一个由17人组成的编委会,其中既包括林莽、西川、吉狄马加等当代诗人,也包括谢冕、吴思敬、霍俊明这样的诗歌批评家,以及编辑《诗刊》多年的老编辑。我们坚持,选入志书的,都是当时人类情感的真实反映,需具有真、善、美的基本原则。”商震介绍。

刘福春回忆,编委会对当代作品尤其是20世纪90年代以来的作品讨论得最为激烈,“我们希望选入的是已被经典化的作品,有些当代作品还没有经过时间的淘洗,还不能说是经典作品。对这部分诗歌的选择,我们很慎重,仅仅选择了那些希望以后能成为经典的作品”。

“我们并没有从诗人的诗集中选诗,而是回到历史的现场,从报纸杂志上寻找诗歌最早的出处,一一核对诗歌行文,力求展示诗歌最初发表时的原貌。”刘福春解析这套志书最为用功之处。

“它们就是中国新诗曲折向前发展的思路”

朱光潜在《诗论》抗战版序言中指出:“中国向来只有诗话而无诗学”,“诗学的忽略总是一种不幸”,而“从史实看,艺术创造与理论常互为因果”。

《中国新诗百年志》中有两卷是关于新诗的理论文章。所选既包含为白话新诗正名的“檄文”,也含新诗初创期对新诗形、质、音、韵进行探索与确立的文章,既含沈从文、朱自清、臧克家等名家对新诗发展阶段性特征的梳理总结,也含《重建中国现代解诗学》《当代诗的当代性省思》《21世纪诗歌:“及物”路上的行进与摇摆》等对新诗本身和解诗理论进行深度批评的文章,从另一个侧面反映出新诗百年筚路蓝缕的发展历程。

新诗首先要解决的,是与传统诗歌的关系以及自身“合法性”的问题。“这个问题,既出现在新诗草创之初,也一直延续到新诗百年之久。”谢冕不无感叹。对此,志书收录的文章作了回应。如《谈新诗——八年来一件大事》指出,有了“诗体的解放”,丰富的材料、精密的观察、高深的理想、复杂的感情才能跑到诗里去;《社会上对于新诗的各种心理观》指出,“中国古诗大都是纯艺术品,新诗的大革命,就在含有浓厚的人生的色彩上面”。《新诗与传统》指出,“新诗是反传统的,但不准备,而事实上也未与传统脱节;新诗应该大量吸收西洋的影响,但其结果仍是中国人写的新诗”。

新诗其次要解决的,是自身美学标准确立的问题。志书收录的宗白华《新诗略谈》指出,新诗在形式上要具有“音乐的作用”和“绘画的作用”;郭沫若《论节奏》对新诗最受质疑的“韵”作了解析,认为新诗节奏在于处理好“时间”与“力”的关系;戴望舒《望舒诗论》指出,诗情韵律不在字的抑扬顿挫,而在情绪的抑扬顿挫;艾青《诗的散文美》指出,能否被称为“诗”的文学样式,最主要的是在它是否有丰富的形象。除辩护之声外,志书收录的文章也有对新诗的自省。如萧三《谈谈新诗》指出,所谓“自由诗”如果太自由,就完全不像诗了;田间《写给自己和战友》指出,写新诗也要注意格律,要创造新的格律;邹荻帆《关于歌颂》指出,一些颂体诗感情浮夸,沉醉于个人的“热情主义”,叙事诗则如照相式的陈述,没有“实的生活”,只剩“空虚的咆哮”。“细读这些文章,它们就是中国新诗曲折向前发展的思路。”刘福春说。

新诗发展至百年,已有不少关于创作宗旨的讨论。志书理论卷最后一篇文章《为没有“共识”的新诗一辩》辨析,如果指出诗歌是纯粹的修辞练习,那么米沃什却认为诗歌必须是“时代的见证”;当艾略特强调诗歌永远不对社会负责时不仅遭到麦克利许等诗人的严厉批评,而且中国的“诗言志”传统一直延续至今。

“在中国新诗百年到来的时候,尽力编纂一部中国新诗百年志,呈现一百年来新诗创作的经验,梳理它们对文学、美学、修辞学的贡献,找出不足之处与前进的方向,无论对加强民族优秀文化的积累,还是进一步繁荣诗歌创作,都是一件好事。如果我们的志书,能为当前百万诗歌写作者提供一些参考、产生一点启示,那么我们的任务就完成了。”商震说。

(本报记者 韩寒)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制