【中国故事】

时间是什么?

香港一条名为“弥敦道”的街上,这问题突然跳出来,把我从眼前的繁华拉出,杂乱弹奏着“弥敦道、弥敦道”的音节,韵律被念叨、糅杂,变成碎片乱飞,透过商铺的玻璃橱窗交互辉映,最后变成一束光影勘破黑暗。漂浮着尘埃的光柱下,一段消失的记忆呈现在眼前——一个徘徊在弥敦道的身影,慌张的大学女生,实习导游,第一次来香港,却骗那二十多个游客说已经是老导游。高楼如铁甲包围,人群似洪流淹没,她新奇、惶恐、自卑,全程忍着饥饿,也不敢迈进最便宜的那间茶餐厅,询问一碗面条的价格。我认出来,那是多年前的我。那个夜晚,我独自走到弥敦道,迷了路,一位好心的警察带着我找酒店,但他却听不懂我说的普通话,只能用英语交谈。我侧过眼偷偷看他,清晰的轮廓,刚好有一抹霓虹的影子落在他脸上。

当我想要辨明,站在同一街道的两个我之间隔了什么,我竟然找不到这过程的行进。如果不是弥敦道这名字打开了一点点的记忆,这一过程对我来说就是空白。时间,只有在消失后,才化成片段、乐章、飘荡在夕阳中的气味,重新呈现在生命里。也许人不过是由记忆组成,所有生命之绚烂或落寞,都取决于我们回望记忆的那一刻。弥敦道,成为我关于时间写作的开始。

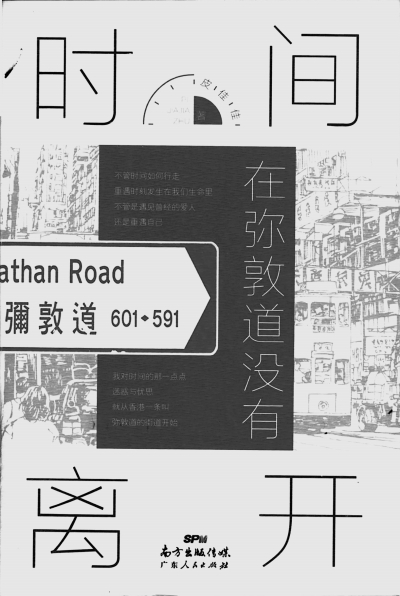

于是,有了《时间在弥敦道没有离开》这部小说。在这个始于香港的故事中,我将一个内地女孩与一个香港男孩紧密相连,希冀写出时代背景下一代人的精神价值观,并将其回溯进现实生活。

时间,是人生忧思的开始,也是人生美学的终极。那些直追苍穹的诗篇,匍匐在大地的叹息,犹豫在肯定与否定间的哲思,画笔下墨分五色的山水,都是从一种时间的感念开始。世间这一切,犹如旋岚偃月的游走,星光璀璨的夜晚不会为人们而留驻,也不会为哀求或命令停下脚步,它转瞬即逝,轮到另一个人去经受欢乐与哀愁。

时间就这么奇妙,把我带入关于香港的写作中,我并没有刻意去寻求宏大叙事,实际上我已置身其中。就像我努力想把握人生,而时代在更早之前已经塑造了我。

某天我翻看抽屉,满满堆积的证书,有的已经卷曲,字迹也开始模糊,这些曾经是我的骄傲,我的人生就是被一本本证书来说明的。我周围的同龄人也是如此,都是一群被功利驱赶的羊群,我们想超脱,却无法不焦虑。我们只能通过不停考证来缓解焦虑,虽然也不知道这些证件到底意味着什么,但别人考了,我也应该那么做。我们都必须在大中城市拥有一套三居室的房子,还有一部小车,那么,作为家里唯一的孩子,我们就会获得父母嘉许的眼神。接着,等到我们成为父母,又在早教选择,甚至外教口音是否标准的问题上开始新一轮焦虑。这样,就应该足够幸福了,至少没有变成同学聚会中的那个“失败者”。小说中徐叶子最渴望的,就是让自己变得重要,哪怕只有一次。就这点来说,我和徐叶子相同。

带着这样的理解,我也试图去靠近香港。中学时代,我们喜欢看香港电影,学唱粤语歌,把“四大天王”的海报贴在房间里,为周星驰电影里那句“曾经有一段爱情在我面前……”而感动。在那时的幻想中,香港回归,更多是意味着走近曾经的偶像。第一次面对满目繁华,在我眼里,拥抱商品,才是正确靠近香港的方式。终于有一天,我能够排队进入其中的名店,买下一个名牌手袋时,我并没有感到收回自尊,心里只泛起了前所未有的荒芜。思绪一下落入西北的戈壁,我曾坐在一辆破旧的中巴上疾驰,整整一天见不到人影,周围一片荒凉寂寥,混浊、粗粝、严酷,连绵的山脉只剩下山的纹理。皮肉的表象被剥去,一切还原为本质,我发现,所谓俗世的忧愁、利欲的渴求、躁动的挣扎,放进空旷里,竟是如此渺小。像是干涸大地梦中一滴春雨,梦醒后,空剩沙上的枯草。如果在这里,不会冲动着拥有更多的房屋土地以及名牌饰品。人们的很多欲望,只是欲望给别人看而已。如果在行走几百公里都见不到人影的地方,即使佩戴上最昂贵的钻石,也将失去它闪烁的意义。这广袤得令人窒息的巨大空间里,拥有一切空间和失去空间都是一样,都是空的恐惧。

我并没有在海洋公园遇见一个白衣服的男孩,而他的笑容,能在另外几位香港青年身上看到。我跟他们聊天,总有些冷场,有时候他们用这种得体的笑容表示拒绝,或者抬头,用略带精明的眼神,刺破我窥探他们生活的企图。我对面曾经坐过这样一位男孩,在很香港的那种茶餐厅里,我要了一杯据说很正宗的丝袜奶茶,他喝着一杯阿华田,话语很礼貌,神情却有些着急,不时看手表,好像对我说:“生活并不需要书写,自己过好就得了。”我想用粤语跟他交流,但有几个词卡着,只好让话语尽量简单,问他读书时的情形,他有些懒懒地说不太记得,也没有什么特别。后来我在结巴的狼狈中蹦出一个很蠢的问题,问起他的理想。他停了几秒没有说话,大概他的语汇系统里没有这个词,停顿了一会儿,他回答,“赚钱,买楼”。回答很简单,却又真实。我突然松了口气,我不也是这样吗?这是他所看待的人生,并不为这生活目标感到特别的惊喜或沮丧,谁又有权利去为别人作判断。

没有那么多表面幻想,我们的话少了,却仿佛更加靠近。我说起曾经在香港某个小巷吃过一种鸡蛋仔,现在找不到了。他从椅背上直起身来,叹了口气,本来紧缩的双肩自由摆动着,“是啊,那些记忆都没有了,变成了购物店。”他说最怀念一间糖水铺,以前放学回家,父母还没有下班,他就在糖水铺写作业,喝一碗番薯糖水。后来糖水铺就没有了,变成了名牌时装店,很多大陆游客光顾,他在那里做导购。虽然这为他带来了工作机会,可他心存遗憾,“你不懂,那对我意味着什么。”我突然明白,如果我们永远只是从外部去打量他人的生活,我们永远无法知道他人怎样生活。

如果真的以为“赚钱,买楼”就是全部,那仍然只是表层,如同我们以为高楼大厦就等同香港。我在中环遇到刚刚下班的高级白领,他们一律黑色,将我淹没进急促的步伐中,这熙攘与拥挤是香港。我曾坐着海轮到达离岛的码头,看时光缓缓游弋在蓝色小房顶,这也是香港。我停在那里,看了一回日落,海风很温柔,揽着我的肩膀。海上漂着一叶帆船,像十字架,把人生的天平放在上面颠簸。而在其他地方,比如静坐于繁华商业区的一间寺庙,还有看似老旧的茶餐厅,经营了几代人,其实已经是社区居民的饭堂。还有某个街角的老店铺,卖旧式雨伞或剪刀。有时会看见志愿者穿过这些老店,走进逼仄的唐楼,那里有独居的老人正在等候。也许这些才是真正的香港精神之所在。

曾经认识一位香港朋友,他父亲早年从大陆游泳到香港,后来定居,他在香港长大,大学毕业后选择在大陆工作。是离开还是归来,他说其实没有区别,都是归乡,唯一不同的,是回到父亲的家乡,还是他长大的地方。他说要带我去看夜景。

“我知道,维多利亚港的夜景很美。”

“我想带你去看我心里最美的夜景。”

站在龙翔道观景台,他指着深水埗的方向,告诉我那是他长大的地方,那里有最美的夜景。我看向那里,心被缓缓地感动着,我知道那里是香港最为平民的地方,拥挤着最多的穷人和旧楼,如山峰耸立的高楼间,那是一片凹陷的洼地。也许从平常的角度看,这里是香港灯火最为暗淡的地方,而到了夜晚,这些微弱的灯光连成一片,拥挤着,彼此依靠守望,每盏灯后面都牵系着最真实的烟火人生。本来这片灯火只是边缘,但此时,维多利亚港悄然退缩到一侧,边缘成为中心,变成最为动人的夜景。

汶川大地震时,这位朋友募集了一笔捐款,第一时间赶到灾区。把捐款和物品送到灾区后,他发现自己并不是专业救援者,待在灾区只是增添负担,于是选择悄悄离开。后来他告诉我,那一刻,他没有想过这是多么高尚的事情,只是觉得应该去做,作为人来说,爱是没有差别的。后来我跟他失去了联系,当我写下关于香港的故事时,我总会想起与他一起看夜景时的感动。生和死、醒和梦、离和别,就这样在时间中拆分与连接,如果是恨让这一切消失,那就用爱将一切凝聚。

时间带走了什么,时间也没有带走什么。也许就在这样的写作中,我感觉到一种深入灵魂的回归。回归,也许就是时间的往复和追溯,是此心在时间的体认中,一次次走回自己。

徐叶子最终见到陈家豪时,在空中画了一个圆,她明白自己回归了自身。这个圆,陈家豪也在胸中画着,他要留驻时间,让幸福一次次重新生成,最后他明白,对时间痛苦,让这一切并不在他的生命之外。

我们所要坚守的,不正是同一个圆吗?时间的手指,不是停留在当前,而是越过它,飘向那神圣本质,飘向云上那个真正价值的存在。当然,我们的眼睛依然坚持指向世俗人间,并坚守在这个世界之内。这一切都是神圣的,一切为人们所坚持的信念都具有宗教的神圣。如果从个体再推至整体,这不正是我们这个民族所需要的坚守与复归吗?

《周易》中的《复·彖》:“复,其见天地之心乎”。从卦象上说,是“一阳复于下”,指冬至日阳气开始慢慢上升。这“复”,就是万物的返本归源,也是一切在时间中不断消逝与不停复生。在静观中玄鉴其复动,乃知天道恒久,可见天地生物之心,也可见人心的复归。

回归,不仅仅是地域的回归,更是心的回归。民族共有的文化根基,正是感召人心的天地之复。一个民族的生命是系于文化的,而一个民族的复振,也来自文化的复归。

马一浮先生说:“天地一日不毁,此心一日不亡,六艺之道亦一日不绝。人类如欲拔出黑暗而趋光明之途,舍此无由也。”在写下第一个汉字的时候,我就已经知道,以后写下的每个字,应当自觉有所担负。在我写作的弥敦道上,时间没有离开,在我们复归的路上,天地之心还在,只待我们参赞天地之化育,回溯进凌越苍穹的终极与永恒。

(作者:皮佳佳)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制