我12岁的时候就见到了汪曾祺先生。当时我还在故乡呼伦贝尔,那是1974年的夏天,汪老,还有剧作家杨毓敏先生一行来呼伦贝尔草原深入生活。后来我才知道,他们是接到上面的任务,准备将蒙古族作家乌兰巴干的长篇小说《草原烽火》改编成京剧。我父亲特·赛音巴雅尔负责接待他们。

当晚,父亲请北京来的客人吃饭。那个年代,海拉尔(呼伦贝尔的首府)几乎没有什么饭店、餐馆。父亲热情好客,决定在家里设宴,由我母亲炒菜,喝的酒也是本地的散装白酒。那一晚大家都喝得很尽兴,汪老还特别夸赞我母亲做的韭菜炒鸡蛋好吃。

第二天,父亲带着他们去鄂温克旗的锡尼河西苏木草原,我也跟着去了。当时应该是6月,天高云淡,风清气爽,正值鲜花盛开的好时节,草原上开满了黄色的金莲花,金灿灿的,耀眼夺目,几乎把整个青翠的草原覆盖。

草原的路悠长而颠簸,一行人坐在车里,身体随着车身的晃动,左右摇摆。但每个人都异常兴奋,眼睛望向窗外,惊叹不已。只有汪老静静地看着窗外,若有所思。父亲看着汪老,问道:“汪先生,您也是第一次来草原吗?”汪老微微一笑,点点头。父亲曾在盟里的报社做过记者,经常下乡,对草原非常熟悉,也结交了不少牧民朋友。他给大家介绍着草原的自然环境和蒙古族的风俗习惯。他还讲了一个自己亲身经历的遭遇狼群的惊险故事。

此时,我们坐的车正好经过父亲遭遇狼群的那座山坡。草原上很少有山,但凡有山的地方一定很美。大家齐头望向窗外。只见山坡的造型圆润平缓,几头黑白相间的花奶牛悠闲地吃草,远处云朵一样移动着白色的羊群,一派平静诗意的北方田园景象,仿佛我父亲经历的那个恐怖之夜压根儿就没有过。

恰好这时,我不争气的肚子咕噜一声响,把大家的视线一下拉回到现实。汪老回过头,笑看着我:“小家伙,看来是饿了。”我不自然地想掩饰。可汪老继续说了:“车颠簸起来很容易消食的,其实我也感觉饿了。”说着,转头对我父亲说:“老特,我给大家即兴说句打油诗吧,给大家解解饿。”说着,他清了清嗓子,高声朗诵道:“草原的花真好看,就像韭菜炒鸡蛋。”逗得全车人一阵欢笑。杨毓敏先生的笑声最为爽朗洪亮:“老汪,你还别说,你这一句诗还真让我闻到了韭菜炒鸡蛋的香味。”

之后很多年,每当我吃韭菜炒鸡蛋的时候,都会想起这首打油诗,想起那一路的欢笑。后来读了不少汪老写美食和草木的闲情文字,越发对他的人生态度和文学理念产生敬意。记得他在《汪曾祺自选集》自序中写道:“我所追求的不是深刻,而是和谐。”这里当然还包括他的诙谐和幽默,我想这是他与很多作家不同的地方,也是他文学生命得以经久不衰的缘由。

那次草原之行最大的收获,除了这首打油诗,就是一张我与汪老的合影,虽然照片上人很多,除我们一行人外,还有一家接待我们的布里亚特蒙古族牧民。第二天,父亲又陪他们去了林区敖鲁古雅鄂温克民族乡,我因为上学没能同行。

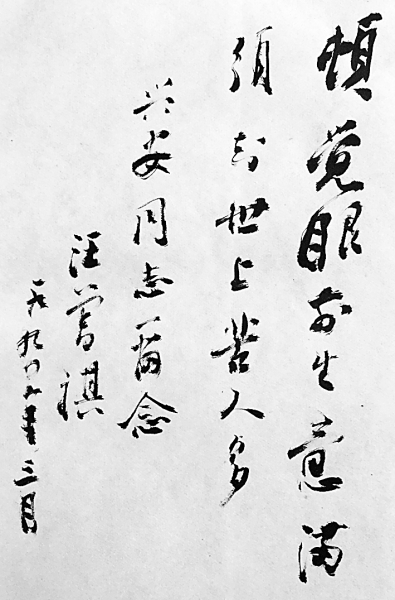

说来也是有缘,两年后,我们举家搬迁到北京,我在这里上中学,考大学,毕业后的第一份工作竟然是在《北京文学》杂志社。汪老曾经在《北京文学》的前身《说说唱唱》任过编辑部主任,他的重要作品《受戒》和《大淖记事》也是发表在《北京文学》。在《北京文学》当编辑,使我有更多的机会见到汪老,亲耳聆听他的教诲。1986年汪老发表在《北京文学》的短篇小说《安乐居》就是我去汪老在蒲黄榆的住所取的稿子,并参与了这篇稿子的编校工作。可最让我遗憾的是,我竟没能收藏他的一幅画。当年我多次带着外省的作者去他家里拜访。有一次,我带着一个年轻作家(他是汪老小说狂热的追随者),他就拎着两瓶二锅头酒,换走了汪老的一幅画。作为一个写作者,画画是汪老的一个爱好,他高兴有人欣赏他的画,并愿意把自己的画送给朋友,甚至陌生人,这是汪老的性情和胸怀。好在我得到了他的两本书,一本是签名的《蒲桥集》,一本是《汪曾祺自选集》,他还用毛笔给我题了一首诗:“顿觉眼前生意满,须知世上苦人多。”

1997年,汪老突然辞世,我去参加葬礼,给我印象最深的就是播放的音乐,不是让人揪心的哀乐,而是圣桑的大提琴曲《天鹅》。后来我每次听到这首曲子,都会想起汪老,往事历历在目。

不久前,父亲也因病走了,终年78岁,与汪老几乎是同一个年龄离世,却相隔20年。写到这里,我忽然想起汪老为我爷爷的墓碑撰写挽联的往事。爷爷在我父亲6岁的时候就因病离开人世。那时故乡还在日本侵略者的铁蹄下,家里穷得买不起一口棺材,村里就随便埋在了一座山坡上,连墓碑也没有留下。90年代中期,父亲回到故乡,在大概的位置修了一座墓,立一块石碑。当时碑文上写什么难倒了我们,于是我想到了汪老。汪老得知情况后很快就琢磨好了词句,电话告诉了我,令父亲十分感念。汪老写的挽联是:“恩抚有日,功德无涯。”四年前我陪父亲去祭奠爷爷,在蓝天白云之下,爷爷的大理石墓碑矗立于郁郁葱葱的山坡之间,“恩抚有日,功德无涯”几个字依然醒目。

(作者:兴安 系作家出版社编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇