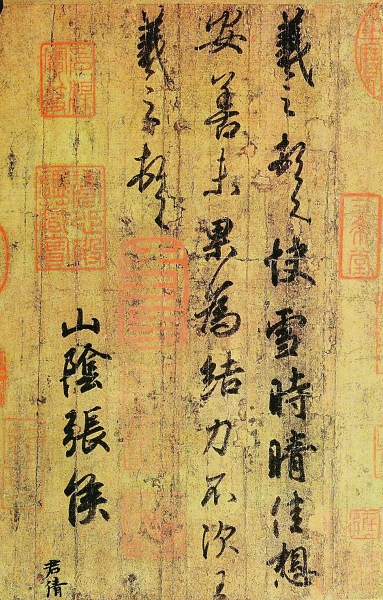

万历二十五年,官至南京国子监祭酒的冯梦祯卸任由京城返回杭州。这位因家藏王羲之《快雪时晴帖》而自名其堂为“快雪”的诗人、学者,曾多次造访同在杭城世居的大商人高濂之家。两人过从甚密,游山玩水,颇得名士之风。《快雪堂集》中,冯梦祯在万历二十三年的日记里写有一诗,题名极长:

二月初七新霁,登高氏阁,望群山积雪。主人出郭忠恕先辋川图临本、马和之商鲁颂图相示。二物俱生平所企尚,会心豁目,喜不可言。退述斯文,以识奇赏。

短短一段文字,勾勒出一个时代的文化生态。诗人与商人之间,以文玩雅趣而深得彼此真心的闲适之情。而这正是我们已经久违了的中华传统文化生活。

你若以为富商高濂不过是附庸风雅,收集点儿古玩字画来充充门面,那就大错特错了。这位“博闻强识,游诸有名公卿”的“富二代”不但擅诗文,通医理,会养生,而且藏书、赏花、鉴画、论字、侍香、品兰、度曲,无所不涉,无一不精。他会聚乡邻,唱曲演戏,说书弹奏,俨然以一己之力,为“富民易教”的传统民治提供了典范式的生活版本。可以说,高濂代表了一种隐匿于中华传统字里行间的文化生态。

高濂虽然从商,但却具有相当高的艺术素养;他虽然不作画,但他之于书画艺术鉴赏却有着相当的品位与知识人情怀。仅就《遵生八笺·燕间清谈笺·论藏书》一篇而言,其中对宋版书的鉴别极为细致,更不用说他的藏书观念富于社会意识,已然超出了今天“文化商人”的面向:如谈医书,则责其应精于校对,因为“错一字将后患无穷”;言及社会文化,又颇以“家素者无资以蓄书,家丰者性不喜见书”为叹,有大庇寒士之风。

在传统价值谱系中,商人高濂未得主流认可,甚至连其生卒年都不太有定论。可是,他对艺术的眷爱与欣赏,亲身切入其间,着力推广。不必说他资助屠隆,而后者对晚明文学之转变有着极重要的作用;也不必说他亲撰文辞典雅的《玉簪记》,被列为传统十大喜剧之一,至今仍有上演,单是《遵生八笺》便可称传统养生学之集大成,为今天体认中华美学的生活显现而留存了宝贵的文本。这部书于1895年为曾在中国行医传教的伦敦帝国学院解剖学教授德真(John Dudgeon)译成英文,是早期中华文化海外传播的代表,对国际医学界也产生了一定的影响。

高濂在当时并非特例。他不仅自身拥有一种优雅的生活姿态,而且有相应的交游圈。除了冯梦祯,这个浙江圈子里还有官至礼部郎中而为高濂门客的戏曲家屠隆、时人目为“天下奇才”的胡应麟、吴兴四子之一的吴梦旸、医学家翁稼竳等人,也许还有擅长写民间小说的作家、出版商凌濛初。事实上,年纪稍长于高濂的收藏家项元汴,也是以当铺起家的“文商”典型。毋宁说,这是中华传统在晚期盛世时几乎必然出现的一种文化生态。它在社会阶层上贯通文人、知识分子与商家,在地理空间上串联山水、城乡、市井与庙堂,是一种将高高在上的庙堂文化以戏曲、小说等民间形态予以生活化呈现的中华美学精神之潜流。

之所以特意指出高濂等人的商人身份,是想重提在我国社会民治与教育思想史上“根深蒂固”的“富而教之”传统。荀子云,“不富无以养民情,不教无以理民性”;管子说,“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”。但“仓廪实”并不自动能“知礼节”,“衣食足”也未必一定会“知荣辱”。孔子答冉有提问时,曾将治国理政分为三步,就分别是“庶之”(让人口多起来)、“富之”(让人民富起来)与“教之”(让人民有文化起来)。今天的中国之崛起,已煌煌乎而为现实,庶之、富之,都有了一定的基础。但无论是前两年电影《激战》中的王宝强,还是这两年《老炮儿》中的吴亦凡,他们饰演的“富二代”,却怎么也摆脱不了暴发户的影子,距离高濂、项元汴等那般优雅的生活姿态甚远。

同为富商,一者蕴中华文化于日常生活之间,遣得精华上笔端,为后人留下的不只有才情与名物,更为一时之社会舆论之领袖、知识之良心——如屠隆曾做《荒政考》,极写百姓困厄之苦;而另一者则碌碌于所谓时尚、潮流的豪车、名表、红酒、名包之中。同样是“玩”,但“玩什么”却能让人一眼看出其审美情趣。前后两者之判若云泥。所以,网上纷说“土豪金”或“土豪,我们做朋友吧”,大抵都是对后者既羡慕又鄙夷的心态显现。

要让中国乡间“看得见山,望得见水,记得住乡愁”。除了生态美之外,新乡贤文化更是其题中之义。虽然高濂、屠隆等人的才情未必可学,但其于中华美学精神的生活化践行,其以优雅的生活姿态来实现诗书传家、和睦乡邻,却自有其重要意义。进一步而言,无论城乡,从个体的优雅生活姿态入手,重建一种优雅的文化生态,重建中华民族的礼乐文明与雍容大国之眼界、胸怀、气象,应该不只是“富而教之”的必要,更是中国文化走向自信,走向生活美学和大国哲学的必然。

(作者:林玮 单位:浙江大学传媒与国际文化学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制