【述往】

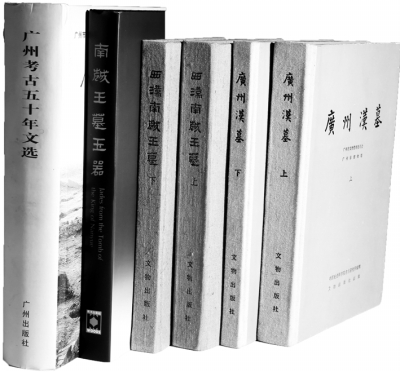

《广州汉墓》

备受赞誉的《广州汉墓》初稿是在“农讲所”宿舍完成的。这部田野发掘报告由麦英豪和夫人黎金共同执笔。从1961年起,他们白天泡在工地发掘,晚上在家中整理资料,住的是一间约20平方米的小平房。

发掘报告的编写以墓葬为单元,涉及文字稿、器物登记卡、线图、照片和拓片等,由于房间的书桌太小不够用,麦英豪和黎金就将稿纸、图纸等资料摊放在床上,未完成的就不收摊,以致于有相当一段时间他们只能打地铺过夜。就是在如此简陋的条件下,这对伉俪用一年时间,编写出70万字的《广州汉墓》初稿。

《广州汉墓》是广州第一本田野考古发掘专刊,为岭南地区两汉墓葬的断代、分期研究树立了标尺。初稿曾得到夏鼐、苏秉琦、黄展岳等人的指导和帮助。1973年,因“文革”中止编写的初稿又开始重新修改,麦英豪比较了《长沙发掘报告》《洛阳烧沟汉墓》两本专刊不同的编写体例,吸纳两者之长,改变原稿的编写体例,采用综合叙述与典型举例相结合的方法,把两汉墓分为五期,每期自成一章,墓型与器型则统一列编。

《广州汉墓》通过随葬器物的组合变化进行断代,大致勾勒出广州汉代比较系统的、自成序列的考古学编年,学术贡献巨大,惠及后人。但限于篇幅,资料压缩太狠,麦先生常引以为憾,好在这种缺憾后来得到修正。

2016年11月28日,我国著名考古学家麦英豪同志与世长辞,享年88岁。这位在广州文博系统耕耘了辈子的“老黄牛”曾自题:“六十年田野考古尽心尽力,一甲子三大发现留与后人。”这是对麦英豪先生无私奉献精神的最好诠释。

一

麦英豪1929年3月出生于广东番禺,广州大学教育系肄业,1952年9月考入广州市文物管理委员会,开始田野考古工作。1953年,他参加全国第二届考古工作人员训练班学习,为日后的科学发掘和研究打下了基础。

从20世纪50年代至80年代,麦英豪与同事一道奔走于广州市郊的基建工地之间,抢救发掘地下文物。这些发掘丰富了广州古代史研究的实物资料,也使广州的考古工作在全国产生重要影响,二十世纪五六十年代的广州与西安、洛阳等地一起成为全国“考古发现的重要据点”。

20世纪90年代以后,虽然麦先生不再担任一般考古发掘项目的领队,但他仍然坚持在田野考古第一线,指导广州重要考古项目的发掘和保护工作,如南越国宫署遗址和木构水闸遗址、南汉二陵、北京路千年古道遗址等。

麦先生的学术成就与贡献使他成为当代广东四大著名考古学家之一,其经历也被收入《20世纪中国知名科学家学术成就概览·考古学卷》。

2015年7月下旬,麦先生被确诊为癌症晚期,必须住院治疗。可是他根本就停不下来,自知是绝症,反倒安慰前来探病的人,说还有很多事情要做。

9月底出院之后,麦先生除了每周两个上午到医院打针,其他时间全心投入工作,参加省、市各种专家会议,还往考古工地跑。有时我看到他拖着疲惫的身躯,与老伴儿黎金相互搀扶走在道上,敬重之情油然而生,也感到很是心疼。

有一次,我问时任广州博物馆馆长程存洁,怎么不论大小的会议、活动你都让麦老参加?程存洁说,哪里是我们请他,都是他自己要求的,尤其是广州博物馆新馆、南汉二陵博物馆等重大建设项目和广州文博学会的事,他都是主动询问,了解工作进展。

就我所知,那段时间,麦先生参加广州市海上丝绸之路价值研究及展示、可移动文物普查、考古遗址保护、古建筑维修等专家论证和咨询会,涉及文博工作的方方面面。2015年编辑出版的《广州传统建筑壁画选录》,从选画、设计到撰文、审校等,他几乎全程参与。

麦先生在住院和回家调理期间,讲得最多的就是工作,文物保护、考古发掘、人才培养,他从不谈个人家事,更不向组织提出任何要求。

2015年10月的一天,麦先生获悉时任广州市市长的陈建华将登门探望,立即通知广州市各博物馆馆长一同前来,他让大家有什么问题,遇到什么困难,直接跟市长讲。这种大公无私的精神让陈建华赞叹不已。

麦先生的个人生活十分简朴平淡,对物质无所追求,不打牌,不看戏,没有其他嗜好,所有时间都放在读书、学习与研究上。他们一家自20世纪50年代以来住过4个地方:刚参加工作时住在“农讲所”临时宿舍;1968年年底搬到西湖路文物仓板间房;1988年回迁西湖路才住进楼房;2000年分到了公务员小区的住房。

20世纪90年代末,广州市文化局给麦先生配备了一辆轿车,可他一次也没用过,70多岁还骑自行车上下班。

1990年,我随麦先生到北京编排《西汉南越王墓》考古发掘专刊,这部报告将随葬器物放到各墓室叙述,与以往将出土遗物统合起来按质地分类介绍的做法不同,体例上有所创新。各墓室结构、功能逐一介绍,分别介绍各部分的清理经过、室内概况和随葬器物。这样的编排,可直观地看到下葬时的行为意识,充分显示各墓室的不同功能。

报告编写由麦英豪和黄展岳总负责。出版社听到一些对报告体例不同的看法,麦先生向关注此问题的同行解释,认真地与责任编辑沟通,耐心介绍不同体例的优缺点。

后来,《西汉南越王墓》获得多项国家级成果奖,还获得读者投票选出的20世纪文博考古最佳图书、20世纪最佳考古发掘报告。

二

麦英豪一生最得意的贡献莫过于主持广州秦汉三大遗址的发掘与保护工作。

秦造船遗址、南越文王墓、南越国御苑和宫殿遗址为广州三处秦汉大遗址,其重要性无可置疑。

据《史记》《汉书》记载,秦汉时期岭南发生过三个重大的历史事件:一是秦始皇派遣五军统一岭南,二是汉初赵佗据有岭南建立南越国,三是汉武帝灭南越国,岭南大地回归汉帝国的版图。

三大遗址就是这三个重大历史事件所遗留下来的最重要遗迹,考古发现与两千年前文献记载的史事完全吻合。三大遗址的原址保留,既是考古成果,又是留给广州人民的宝贵文化遗产。

在保护这些考古遗址和建设博物馆过程中,发生了不少动人故事,体现出麦先生的担当与智慧。

秦造船遗址自1974年被发现后经过3次发掘,已清理出3座船台,南侧则是造船木料的加工场地。遗址地层明确,秦造船遗址与南越国的文化层之间覆盖一层山岗土。据此判定,南越池苑下面的造船遗址应是秦代,这就表明,秦代的番禺已有相当规模的造船能力和先进的技术。更重要的是,此为秦始皇用兵岭南的物证,也是岭南首次可确认的秦代遗址。

1993年,广州市文化局提出利用此地段引进外资,在造船遗址旁兴建文化广场。当时的设想是将遗址发掘后建博物馆原地保护,并纳入到文化广场中。

1997年,投资方看到隔邻的长话局工地发现南越国遗迹致使大楼停建,便主动提出在其建筑地盘内先开展考古,视发掘结果裁夺。

最后,此地果然发掘出完整的南越苑池的曲流石渠遗迹,项目就此停建,地块交由文物部门筹建博物馆。

象岗南越王墓出土文物数量大,品类多,有些文物甚至是岭南仅有、全国罕见的。出于考古工作者的责任感和使命感,为避免像长沙马王堆汉墓和湖北曾侯乙墓那样搬离原址留下的遗憾,麦先生萌生了在原址建博物馆的念头。

发掘结束后,麦先生邀请了当时省、市党政部门主要负责人参观出土遗物,所有参观者都被这批二千年前的文物珍品所震撼,均赞同墓室原样、原地保护,就地筹建博物馆,以便更好地保护和展示这批瑰宝。

麦先生更为南越国宫署遗址的发掘、论证和保护倾注了大量心血,他力排众议,迎难而上,终使该遗址得到原址保护,并建立遗址博物馆,在全国树立了城市考古与文物保护的又一典范。

1995年7月,广州市中山四路忠佑大街建设工地挖出南越国时期的“万岁”瓦当,显示这是一处重要的南越遗址。

那时,大家总体的文物保护意识还比较薄弱。建设单位非但没有停止建设,还加紧施工,与考古工作抢时间和空间。

在文物主管部门的支持下,麦先生一改以往考古工地不让外人参观、不对外宣传的做法,一方面及时向市政府、省政府和国家文物局报告,一方面请省市政府领导到工地参观。

麦先生深知,个人的力量是不足够的,于是请来建筑大师莫伯治院士、中山大学历史学家张荣芳教授、人类学系考古学家曾骐教授等,以及众多资深媒体人到现场,共同讨论遗址的性质,请媒体配合宣传,及时让市民知道和了解重大考古发现的价值和意义。

1995年9月8日,全国文物工作会议在西安召开,麦先生以特邀代表和会议专家组成员的身份出席。会上,宿白和徐苹芳等老先生认为,广州发现的南越国遗迹非常重要,便让麦先生“抢先发言”,把广州的最新发现和困难问题第一时间提出来。

会场上,麦先生把发掘现场的照片、发掘简讯等资料送到时任国务委员的李铁映同志桌前,并报告说:“在广州老城区发现了一处大遗址,初步认定是南越国宫署的石构遗迹。今天上午,我已接到广州两次打来的长途电话,工地上发掘方与建设方矛盾激化,双方人员几乎打起来了。”

李铁映当即指示,请广东省及广州市的相关负责人“务请关注,依法保护”。

这次会议专家组有10多位,当天的会议上,他们支持麦先生的抢先发言,取得了预期效果,因此考古界戏称为“十长老闹西安”。

随后,国家文物局专家组到工地现场考察,与多位省市领导交换意见。专家们从历史、建筑、考古、文物保护等多方面分析了这次发现的价值及意义,促使市政府最后决定,在建的大楼基础工程停工,由文物部门扩大发掘,遗址必须原址、原状、原地保护好。

麦先生经常跟我们讲:要想宣传取得成效,首要得自己先吃透、吃准遗迹的价值,以及遗迹在今时当地的重要意义和作用。这些内容要让人民群众知晓,更要让上级领导知晓,这是作出遗址保护决策的关键所在。

南越国御苑遗迹清理出来之后,麦先生又邀请各级领导赴发掘现场参观视察,让他们了解,在广州已发现的古代文物史迹中,南越国宫署遗址的重要性无可替代。

如今,南越国宫署遗址、南越王墓作为“海上丝绸之路·中国史迹”遗产点,准备2018年申报世界文化遗产。这些成果都与麦先生的多年努力分不开。

三

1985年,广州文物博物学会成立,麦先生任会长。几十年过去了,在麦先生及多位领导的努力与影响下,广州文博系统的总体格局已基本形成,大致可分为田野考古、文物史迹、流散文物和博物馆等专业。大家既分工明确又互相协作,各个领域都有人才涌现。

最典型的例子就是,2007年,为配合广州海上丝绸之路文化遗产的“申遗”工作,广州市委宣传部和市文化局组织专业人员对广州的海上丝绸之路史迹及文献资料进行收集和梳理,编撰出《海上丝绸之路·广州文化遗产》三卷本。麦先生拟定了“考古”“史迹”“文献”三个部分的框架,并同大家一起讨论提纲。

在麦先生的建议下,广州博物馆汇编《文献辑要》,广东民间工艺博物馆编写《地上史迹》,广州市文物考古研究所、西汉南越王博物馆与南越王宫博物馆合编《考古发现》卷。《海上丝绸之路·广州文化遗产》成为目前有关广州海上丝绸之路史迹资料最为翔实、全面的汇编。

麦先生以其丰富的阅历,观察和考察青年才俊,并根据每个人的志趣指导他们开展研究工作。他积极扶掖后辈,不怕得罪人。比如,《南越宫苑遗址1995、1997考古发掘报告》就是由年青一代的李灶新担纲编写的,而我们这些参与发掘的“老大哥们”只是负责协助工作,难免会有意见。

麦先生不落俗套,只要有利于工作,有利于人才培养,就不畏物议,委与重任。当然,他交代了工作,并不是撒手不管,而是更加严格要求。

2008年夏,麦先生请来刘庆柱、黄展岳、高崇文、张荣芳等秦汉考古和历史研究高手指导报告的编写,这对年轻人是很大的鼓励。

近年来,麦先生又嘱托易西兵对南越国史迹进行了全面系统的研究,并着手编写出版专著《南越国考古发现与研究》。

麦先生平易近人、诲人不倦,积极培养和提携后辈,但遇到不符原则之事则会严厉批评。2016年春,广州某省级文物保护单位修复工程验收专家论证会,由于设计人员从园林而非文物角度整饬遗址,遭到专家们的一致批评。当麦先生听设计人员说做得不好可以重来时顿时发怒:“这是浪费纳税人的钱,这么轻描淡写是不负责任的行为!”与会的人回忆说,从没见过麦老这样发火,简直是“排山倒海”啊!

麦先生并非古板无趣之人。他爱与大家一起谈论事情,遇到问题共同商议。操一口“五羊牌”普通话、土生土长的他对广州美食颇有心得,还烧得一手好菜。

麦先生拿手的都是家常菜,绝无高档食材,红烧肉、芋头蒸猪肉、面豉(豆酱)蒸鱼头等。但是,吃他做的饭绝非动动筷子那么简单。餐桌上,大家经常要围绕考古进行讨论,然后决定某事可做,最后再分工,各自领受任务。好几本书的选题策划都是这样在席间确定的。

四

《中庸》有言:“大德必得其位,必得其禄,必得其名,必得其寿。”作为对麦先生努力工作、取得成就的回报,他光荣入选《20世纪中国知名科学家学术成就概览·考古学卷》。广东一共有容庚、商承祚、梁钊韬和麦英豪四位学者入传。前三位是中山大学名教授,也是麦英豪景仰的前辈。对此,麦先生既自豪又不安,他总说,自己是不能与这些老先生比肩的,这不是他个人的荣誉,是学术界对广州考古工作的认可与褒奖。

麦先生曾多次跟我说,1998年,国家文物局专家组在广州论证南越国宫署遗址的重要性,并指出,“这是广州历史文化名城的精华所在”。他对此赞不绝口:“这是徐苹芳先生归纳的,真是高明,我就做不到了。”

2000年春,我们在广州儿童公园考古发掘南越1号宫殿遗迹。时任中国社科院考古研究所所长刘庆柱对这一发现评价很高,称其为“东方的庞贝”,他对来发掘现场调研的时任广州市市长林树森说:“这是南越国的‘中南海’。”

一句话,一个简单的例子,让闻者即刻领会到遗址的价值所在,促使市领导下决心搬迁儿童公园,用于考古发掘和文物保护。麦先生多次举这个例子,是要求我们学习老专家们看问题透彻,精准归纳的本领。

在南越王宫遗址博物馆的建设过程中,当文物本体保护遇到问题时,麦先生总是谦逊说,自己只是考古专业,对文物保护是外行,一定要多听专家意见。对于保护工程会破坏一部分遗址的特殊情况,他用“断小指还是断小臂”表达了自己的纠结心情,既希望能够分毫保全,又希望公众受益。

但当遇到问题需要麦先生这位广州文博权威专家表态时,他义无反顾,坚决支持多数人的意见,抓紧时间完成任务。

为适应新形势,麦先生建议成立广州考古研究院,建设考古文物保护基地。2013年,他又率先提出,在南汉二陵博物馆的设计中,将考古遗址、博物馆、公众考古活动中心、文物库房、标本室、实验室和考古资料图书室合于一体。为此,他还通过给市领导写信以及面谈等方式,大力鼓与呼。

2016年10月,麦先生病情加重再度入院,但他最牵挂的还是南汉二陵博物馆、广州博物馆新馆和南越国史研究中心的建设。遗憾的是,这位为广州考古事业殚精竭虑的老者未能看到这些项目的建成。

回顾麦英豪的一生,就是无私、奉献的一生。他为社会贡献良多,对后辈热情相助,排难解困,传道授业。广州文博系统的大多数专家都得到过他的指导和帮助。

麦先生逝世后,不少受其教益的人发自内心地呼喊:痛失良师!先生的研究成果和学术思想对广州的考古和文化遗产保护事业,具有重要的开拓和指导意义,广州文博系统的同行们会铭记一代宗师——麦英豪。

全洪,文博研究馆员,南越王宫博物馆馆长。1985年毕业于中山大学人类学系考古学专业。参加工作以来一直得到麦英豪先生指导,言传身教,获益良多。大学毕业即参加南越王墓发掘报告的整理,1990年随麦英豪先生到北京编排报告,参与出版事宜。参加和主持过南越王宫署遗址、南汉二陵等50余项考古发掘,参与和主编《西汉南越王墓》《西汉南越王墓玉器》《南海神庙古遗址与古码头》等著作。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制