“我们必须从终点开始,一直讲述到终点。”

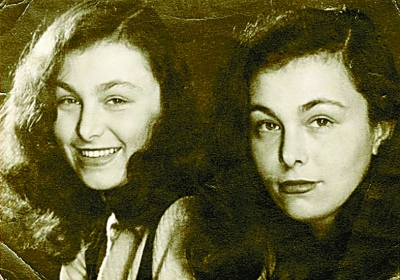

2016年11月11日,因为一位作家的逝去,德语文坛陷入悲伤的怀念气氛中。伊尔莎·艾兴格(Ilse Aichinger,1921-2016),奥地利著名女作家、德语战后文学的先驱和代表性人物,在刚刚庆祝完九十五岁大寿之后,就在维也纳辞别了人世。众多作家、评论家和媒体纷纷撰文悼念这位杰出的文学前辈。

然而,艾兴格作为一位长期不发表作品、游离于文学主流边缘的作家,虽然被众多文学奖项承认着,却鲜有人阅读,对她作品的研究也一直寥寥无几,大约从三十年前才开始有针对性的专著和论文集在学界发表。而在我国,除了研究德语文学的专家,几乎无人知晓这位女作家的存在。当她的死讯引来文学界和公众大量的关注时,艾兴格的名言“从终点开始”也许会成为一句预言,会有越来越多的读者认识到她的价值。如果我们希望更多地了解这位作家,也许可以尝试从她写作的终点开始回溯。

“写作是一条不断缩减的道路”

死亡是艾兴格作品中永恒的主题,而通往最终沉默的“缩减”之路就是她为自己设定的写作之路。艾兴格在文坛所遭到的冷遇和其边缘人身份,都是这条道路的副产品。她与同时代的作家群始终保持着格格不入的姿态,在与她齐名的奥地利女作家中,和获得诺贝尔文学奖的耶利内克,以及受到学术界追捧的英·巴赫曼不同,艾兴格更像是在向公众展示“消失的艺术”。

艾兴格在上世纪五十年代声名鹊起后,并没有乘胜追击,反而一路奔向沉默:她开始写作短小的广播剧、诗歌和对话,语句越来越精炼和晦涩,篇幅越来越短小,发表的间隔越来越长,在她去世前不久,甚至将作品缩减到了电影语言的画面表达。这样的作品风格无法赢得广大的读者,也让研究者望而却步,艾兴格成了一位被高度赞誉却很少被阅读的作者,渐渐消失在公众的视野中。对此,艾兴格在1982年的访谈中说:“在我小的时候,我就对‘消失’感兴趣,简单来说,就是让什么东西消失掉的能力。为此我还买了一本书,讲的是‘ver-’前缀的故事,因为‘ver’是一个意味着消失的音节”。在她晚期的诗歌(以诗集《送出的建议》为主)中,带“ver-”前缀的名词比比皆是,“消失”成为最鲜明的主题。当我们读到《稻草》(1988)一诗时,我们了解到:稻草是枯萎了的干草,同时也是逝去的生命,就像语言逝去后,唯有沉默。在收割后的田野上,只余下“稻草、白雪与终结”。老年的艾兴格,经历了母亲、丈夫与爱子的先后离开,面对死亡是她一生的修炼,《稻草》就是一首歌颂枯萎与消失艺术的赞歌。

在诗歌中,艾兴格已然放弃去寻找那些更美的言辞,而只是剔除语言中的谎言:“我现在不再使用那些更好的词语。”她不再讨好读者,她的写作只关乎记忆,而记忆从来不是完整、流畅的。“当我试图把握这些记忆时,它们就碎裂了”、“记忆仿佛是一道道的闪光。”文字中的断裂、碎片、密语和斑驳杂乱,都是读者所面临的巨大挑战。没有耐心的人,是无法接收到她“送出的建议”的。

同样是诡秘的写作风格,她于1949年写作的《镜中故事》却令广大读者如痴如醉。这篇短篇小说刚一问世,其技艺高超的叙事艺术就让所有人惊叹不已。小说讲述了一个死于非法堕胎手术的女子,在镜中逆转时光,从葬礼开始,直到回到娘胎,从死向生,最终化为虚无。这不是普通的倒叙手法,而是对锚定的时间规则的反叛。一个女子充满伤痛的生命历程被逆向展示:在自己的葬礼上醒来、离开病榻、找到非法堕胎的老太婆、因为意外怀孕被情人始乱终弃、遇见一个年轻人并陷入爱河、被父亲和弟弟们无休止地折磨、母亲早逝、最后回到子宫中,回到一切的原点,也就是终点。这种倒带后退之路正是一种消失的艺术,女人一生的痛苦递次消失,最终她自身也消失在虚无中。同时,这也是“消失的女性”的垂死挣扎。“高烧开始减退,临死前的挣扎开始了!”一个老套的可怜女人的故事,在时间倒流中获得了弥补和救赎的力量,女性的消失从而获得了积极的意义。在镜子里,女人高喊出她的诉求:“让我的孩子复活”,实施堕胎的老太婆也成功地从杀婴者转化为接生者,弥补了女人的遗憾,女人的罪行也得到了救赎。“因为镜子给你力量,让你索要别人还没索要过的东西。”镜子本身就有观照人生的隐喻含义,而且根据镜子的成像原理,真人与镜像是左右颠倒的,这打破了客观事实和时间的不可逆性,使得退行成为可能。而逆向叙述强烈冲击着读者的阅读习惯,造成了炫目的新奇快感。

凭借这篇小说,艾兴格在1953年赢得了四七社文学奖。在这个前联邦德国最著名的作家团体中,艾兴格与英·巴赫曼一样,是为了充“男女平等”的门面而被拉来的奥地利女作家,却都在此获得了巨大的成功。相比较巴赫曼的张扬个性,艾兴格则以她温柔羞涩的小女人形象,成为四七社男性成员们狂热追求的对象,最终德国作家君特·艾希得偿所愿,与其结为连理。

这一时期,艾兴格的短篇小说创作获得了广泛认可。中短篇集《被束缚的人》使她得到了“女卡夫卡”的赞誉,其中的同名故事完全可以被认为是对卡夫卡《饥饿艺术家》的致敬。小说中,主人公在被捆绑后,不仅适应了被束缚的状态,而且还能做出优美的动作,如同候鸟“飞起,在天空中绕着小圈”。绳索不但不能束缚他,反而给了他自由,让他的蹦跳更有难度,也更有趣,从而获得更多的喝彩。而当主人公卸下身上的绳索,获得真正的自由时,反而不知道何去何从。这种荒诞和超现实的卡夫卡风格让艾兴格大受欢迎,却也导致她另外一部重要的作品被这一光环完全遮掩住了。

1948年出版的《更大的希望》是艾兴格创作的唯一一部长篇小说,学者哈特林这样评价它:“这是一本在耐心等待我们的书。”因为艾兴格短篇小说的成功,《更大的希望》在长时间内被忽视和低估。在当时废墟文学和文学政治化运动的背景下,甚至有评论批评该小说美化大屠杀历史,脱离社会现实。这只能说,当时读者狭隘偏激的阅读视野还无法理解这部作品。现在,越来越多的学者认为,艾兴格作为一个文学新人在写作《更大的希望》时,她对语言和叙述方式的实验性突破是非常超前的。

小说讲述了一个半犹太儿童在纳粹的种族清洗中艰难生存,并最终死亡的故事。艾兴格以儿童的视角去体验和表达恐惧,忠实地描摹儿童的思维和感知方式,在他们残酷的生存体验中,展现出碎片化的、模糊了真实与虚幻界限的各种场景。日常的语言和意义符号在这些场景中被消解和重构,这是因为儿童本身就对成人世界有着独特的观看和应对策略。

首先,梦境与游戏成为儿童对抗现实的生存方式。在儿童的视域中,梦境是虚幻与现实相互交织的产物。现实世界对儿童造成的心理和精神伤害,最终通过梦境宣泄出来。儿童天真的本性和认识能力的不足,使得他们分不清现实与梦想,也正因为如此,连梦境都无法保护这些孩子们免受现实伤害。而游戏对于儿童的生存则有着更加重要的意义。在小说中,孩子们的游戏往往被笼罩在现实威胁的阴影中:捉迷藏的游戏转化为在墓地中对死者的寻找和躲避致命的抓捕,本应欢乐的游戏弥漫着儿童恐惧的想象与预感;而在码头等待拯救落水婴儿的游戏,则透露出这些犹太儿童对恢复名誉、获得生存权利的期盼;在秘密进行的骑旋转木马游戏中,孩子们在高速旋转中向往着“远方星星的光辉”,在幻想中完成了对成人世界的一次逃离。

其次,在儿童的视角下,成人的现实世界符号往往被赋予新的涵义。小说中星星的意象直指纳粹时期强制犹太人佩戴的黄色六角星章,而在儿童的眼里,那是一颗“美妙绝伦的星星”,立在又大又黑的徽章中间。在主人公因为星章而受到侮辱和殴打后,在儿童的眼中,这颗星星却“高悬在天空”,它是大卫王之星,像火一样燃烧起来,成为弥赛亚降临的象征。在主人公死亡时升起的晨星,也成为象征着救赎与更大希望的图腾。这些意象和隐喻、私密的语言,都在通过儿童清澈的眼眸呈现出一个黑暗世界的残酷丑陋。作为一部类自传小说,《更大的希望》是对真实、而非现实的呈现。同样身为半犹太儿童的艾兴格,能够准确把握那种童真与恐惧、希望与绝望并存的生存体验。比起当时流行的反战文学,《更大的希望》无疑更加深刻与精确地呈现出纳粹统治下人们的痛苦。

这种痛苦,是艾兴格在瑞典广场桥上最后看到外祖母那一眼时的感受,她认出了外祖母的头巾,就在开往集中营的卡车上。这痛苦,也是艾兴格在雅利安人的父亲与犹太人的母亲离婚时体验到的撕裂感。当艾兴格于1994年被问到何为最大的痛苦时,她回答道:“是出生。”这里的“出生”是否也包含1921年的11月1日那一天,我们并不知道。即使“生命并非必需”是艾兴格的信条,但对于喜爱她的读者而言,这位淡泊睿智的女性的诞生却有着重要的意义。

当我们从终点开始,从最终的沉默走向丰富的开端,对这一位“消失了”的作家有所了解时,依然不要忘记她的忠告:

“不要相信到达,离别才是真实的。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制