●“山水”一词起源于《山海经》,并为“山水文学”的创始奠定了语词基础;刘勰与萧统赋予了“山水文学”美学、文学及文体学属性,此后,与山水文学相关的山水诗、田园诗、游览诗、行旅诗、游记、山水小品、旅游文学等名目才流行起来。

●2015年年底第五届世界华文旅游文学国际学术研讨会标示的“文学山水”主题,是对历史上相关创作方式的一种学术性概括。

●如果将古代文学与山水的关系分为四类,那么,“摹写山水”和“归依山水”可划到“山水文学”名下;而“自现山水”与“文化山水”则属于“文学山水”。这些,既受到《周易》自然本体论哲学的影响,也受到主客体哲学、美学、文学观念的制约。

今天的演讲内容,先谈谈一词的由来与演化;接着讲“山水文学”和“文学山水”的不同内涵与相互联系;最后讲讲四种表现山水的文学方式,与“山水文学”和“文学山水”这两个概念之间的艺术逻辑。我们也许会有所发现,当代世界范围内的华文山水文学创作,既与中华传统的山水哲学、美学、文学有千丝万缕的联系,也有不能忽略的艺术创新。

“山水”

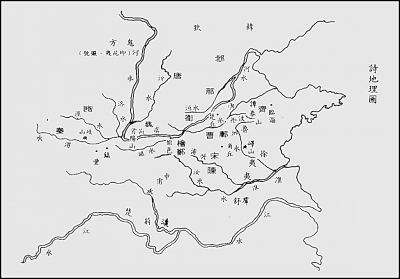

据现有资料,“山水”二字连属并作为一个定型的词,最早应该出现在先秦古籍《山海经》里。该书有“山”字876处,“水”字542处,超过一半的表述是“水”随“山”转,山水相依。《海内西经》曰:“后稷之葬,山水环之。在氐国西。”记载了后稷的所葬之地及所处环境。《山海经》仅此一处提到“山水”,且明指自然物象。作为一册满载着神话故事的古地理著述,《山海经》给几千年以来的地理学、哲学、美学、文学等学科,创造了一个全新的术语和范畴。

文学中的“山水”一词出现得相当晚。但汉以前一些重要哲学、文学典籍,“山”与“水”二字(或相关之川、江、河、海、泽等)的出现,数量十分可观。《诗经》已有“如山如河”的比喻,但最多还是将“山”与“隰”在诗行里对举,如《郑风·山有扶苏》有“山有扶苏,隰有荷华”。“隰”指水塘至少也是水洼地。“荷华”就是荷花,没有水的地方,不能生长。《尚书》有“四海”、“九川”、“九泽”等词,且有“名山大川”的形容,而“山川”一说则出现了四次。《论语》为孔子门人所辑,除了众所周知的“知者乐水,仁者乐山”,和“子在川上曰:‘逝者如斯夫!不舍昼夜’”,还有《雍也第六》:“子谓仲弓,曰:‘犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?’”这儿的“山川”虽指山川之神,不是地理实体,但概念已然熟谙。

《老子》一书无“山”,但“水”出现3处;相关词“川”“江”“海”都至少出现在2处以上。而“上善若水”是他最著名的比拟之一。《庄子》亦无“山水”之说,但“山”有67处,“水”有77处,仅次于《山海经》。更为值得注意的是,庄子善铸新词,与“山”“水”搭配的词语相当丰富,“山”除泰山、华山等地名外,有山林、山木、山谷、深山、大山、高山和崇山等;“水”更胜一筹,除赤水、白水等地名外,有杯水、流水、止水、秋水、得水、失水、忘水、悬水、洪水、海水、水旱、水波、水战、水行、水静等词组,极大地丰富了后世哲学尤其是文学的意象艺术和修辞技巧,为山水文化的发展奠定了文字和语词基础。

从主词出现的频率及成词的可能性推测,《山海经》之成书,应该在上述各经典之后。

及至《楚辞》,虽仍无“山水”之构,但以山与水对举的修辞方法愈至频密,像《山鬼》的“山中人兮芳杜若,饮石泉兮荫松柏”;《抽思》的“望北山而流涕兮,临流水而太息”;《远游》的“下峥嵘而无地兮,上寥廓而无天”;《招魂》的“川谷径复,流潺湲些”等,将山水的阴阳之对、高低之位和美学之别等,表现得显明而深入。

本人认为,这一切都源于中华最古老的文化原典《周易》。

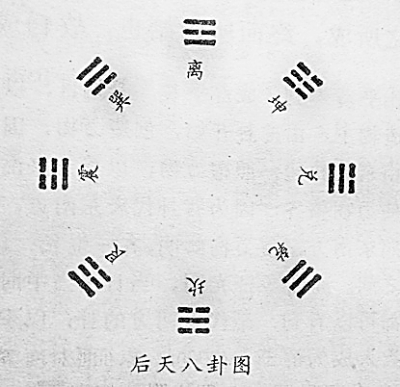

伏羲等圣人“仰以观于天文,俯以察于地理”,设出乾坤、艮兑、震巽与坎离四组八个经卦,相应于天地、山泽、雷风和雨(水)火八种宇宙物象。“山”(《周易》出现35次)占一卦或一象,而“水”(《周易》出现31次)则统领了“雨”“泽”两卦或两象。八卦里面,也仅有这二卦或二象具有相关性,虽然它们指代了不同的人物、动物、方位与季节等等。六十四卦中,第四卦曰“蒙”,下(内)卦为坎为水,上(外)卦为艮为山,由山水两经卦构型,所以《象》曰:“山下出泉,蒙。君子以果行育德。”意即新泉出山,不知所之,为蒙稚之象。这时,真正的君子须采取果决的行动,用自己的道行与智慧,教育蒙稚的新人成长。第四十一卦曰“损”,下(内)卦为兑为泽,上(外)卦亦为艮为山,由山泽两经卦构型,所以《象》曰:“山下有泽,损。君子以惩忿窒欲。”讲刚与柔、损与益、邪与正等的哲理或用事。此外,下艮上坎为“蹇”卦;下艮上兑为“咸”卦,乃上述二别卦上下经卦的倒置。

《周易》中,山水通过卦象和爻象表达出来的描述义、引申义、比喻义、象征义等,在中国数千年来的文化及文学艺术作品中,随处可看见它们的倒影与涟漪。事实上,《周易》之“山”与“水”,很多时候概括了自然的一部分甚至整个自然现象,后世扩大山水的狭义为广义的自然界,其根源也在这里。更重要的是,《周易》的自然本体论哲学、“一阴一阳之谓道”的变化思维和卦象对偶的设计,尤其是山与水、泽四个可对比互组的卦象,对后世的哲学、美学、文学和艺术有至深至远的影响。

“山水文学”

“山水文学”这个概念,源于何代何人何典何文,目前还没有找到可靠的说法。晋代诗人左思(约250—约305年)在《招隐二首·其一》里写道:

岩穴无结构,丘中有鸣琴

…………

非必丝与竹,山水有清音

后五字是中国诗史上的一个名句,至少有三层意思:自然之音胜过人工的丝竹之音;“清”乃道家哲学的一个重要观念,应该与山水之清隽的客观和“清静无为”的主观有联系;最后也是最重要的,“清音”包含了本体论与认识论双重含义,既是自然自体的声音,也是诗人审美的声音。也因此,这儿的“山水”,不再仅指《山海经》中的自然物象,或地理学中的隆起部分与水域,而是诗歌语境中的感受性山水、想象性山水与文学性山水。

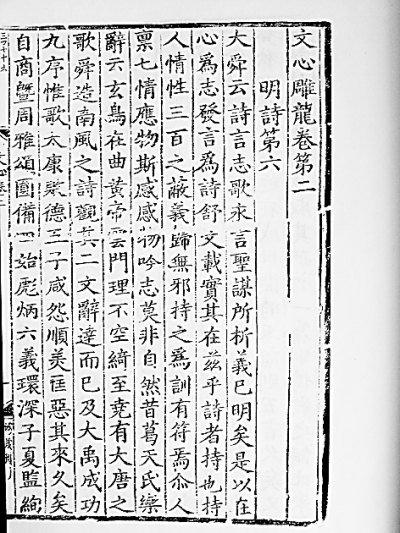

一百多年后,谢灵运诗《石壁精舍还湖中作》,有仿句“昏旦变气候,山水含清晖”,只不过由听觉转换为视觉。再过一百年左右,萧统编《昭明文选》,在众多分类中,列“畋猎”、“纪行”、“游览”、“江海”、“物色”、“游仙”、“行旅”和“军戎”等类型,均与山水和旅行有关。能用这些概念为不同作品冠名,说明在当时的文学界已有共见与共识,这是非常值得重视的。与萧统几乎同时期的著名文学批评家刘勰,在《文心雕龙》里就专题《物色》一章,认为“岁有其物,物有其容”;“山林皋壤,实文思之奥府”,提倡“模山范水”,以便“情以物迁,辞以情发”。从萧氏的“物色”到刘氏的“物色”,这绝不是偶然的巧合,说明魏晋南北朝时期,自然本体论哲学风行,山水旅行文学已成风尚。怪不得刘勰在《文心雕龙·明诗》中总结说:“宋初文咏,体有因革,庄老告退,而山水方滋”。“庄老告退”所指为何或是否准确不好说,“山水方滋”则是确信无疑的!如果说,中国文学史上的“山水文学”,词根起自《山海经》,由《明诗》一文赋予它美学、文学及文体学的属性,恐怕应该是有些道理的。自刘萧以后,山水诗、田园诗、游览诗、行旅诗、游记、山水小品、旅游文学等等名目,流行于各时代的文坛了。

此讲无意从历史沿革的视角来梳理山水文学的发展,只着力从文学各体与山水(无论狭义还是广义)的关系,其实就是主体与客体的关系,厘分自《诗经》以来四种主要表述形态,并探索这四种形态背后隐藏的文化与文学信息。这儿先说前两种。

第一种曰“摹写山水”,也可以说是摹写自然。这个摹,就是用文字来临摹、描摹或刻画,使文本中的山水与自然风物尽量保持原生态的体貌声色。这与庄子《渔父》中所谓“真者,所以受于天也,自然不可易也”恰相扣合。这恐怕也是中国各体文学中最早出现的山水文学方式。《诗经·葛覃》写女子准备回娘家的故事,第一节起兴,集中笔力摹绘山中景物:

葛之覃兮,施于中谷

维叶萋萋,黄鸟于飞

集于灌木,其鸣喈喈

程俊英译作:

葛藤枝儿长又长

蔓延到,谷中央

叶子青青盛又旺

黄雀飞,来回忙

歇在丛生小树上

叫喳喳,在歌唱

朴素的笔法有如素描中的白描或线描,把半山上的一植一动、一色一声勾勒出来。李白名诗《梦游天姥吟留别》,除了前面的四行和后面的七行,中间的三十四行全是摹写,尽管他用了许多比拟、夸张、想象、甚至神话的诗法,但赋的直陈与铺排还是最重要的。散文中,《徐霞客游记》最可代表。当然,这与徐氏不从文学出发,而以地理考察为本有关。

第二种曰“归依山水”,也可以说是归依自然,是以大自然的山水为主要素材而创作出来的文学作品。与“摹写山水”一样,人或主体只隐进山水,是相对于山水而存在的次要角色。它们都是以山水为本体,从山水自性出发,用文学体验山水、感悟山水、重现山水,进而呈现自然之广大与至美!不过,较之“摹写山水”而言,“归依山水”更进一步,诗人或主体化而为物,身体与心灵归向自然。用老庄哲学来说是“物化”;用现代哲学来说就是人的自然化。陶渊明的《饮酒二十首·其五》:

结庐在人境

而无车马喧

问君何能尔

心远地自偏

……

为何诗人身在闹市却静若无人?只有心“远”而为物了,与“地”(自然)融为一体了,才可“而无车马喧”。“君”化而为“物”了,返璞归“真”了,才能“忘言”,发现自己“欲辨”而不能。

唐人王湾的《次北固山下》,我觉得有重读重评的必要:

客路青山外

行舟绿水前

潮平两岸阔

风正一帆悬

海日生残夜

江春入旧年

乡书何处达

归雁洛阳边

此诗双重主体角色非常明显:“客”与“乡”(洛阳)属人的社会;“潮”“风”“海”“日”“夜”“江”“雁”作为山水或自然主体,已将“客”“物化”成了一员,所以,回到洛阳的不是“客”,而是雁!此外,诗作自然时空感深广而开张:就时间而言,有白天景象,也有夜晚江色;有日的转换,也有年的更替。最后,雁客只能在更远的时间里归于故乡!就空间而言,连诗题在内,其“山”“下”“外”“前”“海”“边”等,将“客”的人生命与物生命作了充分延展。还可特别注意那个“舟”意象与题目“次”的对应,“客”人无处可栖,以舟为舍,四海为家,即舟次残夜而入旧年,也算是与“山水”结为一体了。这首作品,可说是诗人让自己“归依山水”与自然的汉诗典范!

“文学山水”

在政治、哲学、文学或其他领域,出现一个有价值的术语或概念,不是一件简单的事。更何况,若它真正成为一个学科的范畴,则有可能占据一定历史位置,“文学山水”有这种可能性。

据笔者目前的了解,按“文学”“山水”顺序,将两个词组合在一起,最早出现在大陆《两岸关系》杂志1999年第1期,作者是时任《人民文学》主编的程树榛。文章标题为《“文学山水相约”——大陆著名文学杂志负责人访台散记》,“摘要”明确指出,是“台湾朋友为我们此行起了个富有诗意的名字”。很显然,这里的“文学山水”不是一个学术的、理论性概念,而是“文学”与“山水”相加,一个访问团体的标识。散记发表在一册时政性刊物上,在文学界也几乎没有引起任何注意。

2015年,由香港世界华文旅游文学联会主办的“第五届世界华文旅游文学国际学术研讨会”,打出了“文学山水”的主题,它不是对“山水文学”的简单倒置,而是在文学与山水(无论狭义还是广义)关系上,一种观念的改变,一些创作方法的概括,甚至还关涉到数千年来哲学美学上主客体争论不休的思辨,是相当有价值的一个命题。

我们来讨论文学表现山水的另两种形态,即自现山水与文化山水。这类作品从人文出发,从主体出发,强调人的存在价值与理想价值,用山水来阐释人化的自然,让山水隐进人文,颇值得研究。

第三种曰“自现山水”,也可以说是自现自然,让自然的星月、山河与动植物内在地诉说。在《诗经》等摹写山水及之前的很长一段历史时期,因为自然的强大和原始宗教的约限,人们臣服于山水,崇敬山水,视自然及山水为神(《周易》即以“乾”为神)为仙。只有在相对于自然本体之主体(人)相对自由和解放之后,在一定意义上激活了“天人合一”中“天”与“人”的平等价值之后,文学才可能让山水与自然“自现”。王维的五古《辛夷坞》:

木末芙蓉花

山中发红萼

涧户寂无人

纷纷开且落

一个自闭的山涧,一树自语的芙蓉,一个自足的世界。《周易》以天为神,《说卦传》更谓:“神也者,妙万物而为言者也”,大概就是这种境界吧。

新加坡华文作家周粲的散文《秋色》写道:

所有的枫树都知道:叶子绿了之后,一定要凋零;既然如此,那么,在凋零之前,为什么不索性痛痛快快地燃烧起来呢?这么想时,所有的枫叶,便都痛痛快快地燃烧起来。

在这里我们看到,枫叶之所以燃烧,是枫树自己的心理行为。这个行为能够发生,当然又是植物与季节所创造。这就像弗朗兹·马克所期待的,画作能“表达出森林或马自己所感觉的”(《宗白华美学文学译文选》)。这些除了意识,还需要笔力,并不容易做到,但周粲做到了。他另一篇名为《树龄》的散文,通篇用第三人称请一棵老树来讲述自己的历史,第四段说:“当然,它也能讲一讲跟鸟窝啦、蜜蜂巢啦、蚂蚁啦、啄木鸟啦、松鼠啦等打交道的经历,但是这些经历,谁听了都会嫌琐碎的。”带给读者全新的视界,一种来自山水万物的内在之声。这种写法,在大陆、台港散文里也并不多见。

第四种曰“文化山水”,也可以说是文化自然,或以人化成的自然。人以山水修养性灵,久而久之,再以性灵修养山水和统领山水。有的文本,表现在人创造的文化系统里解释和叙述自然,有时甚至可以忽略自然。这是在人类文化产品相当丰富,社会文明高度发达,而人类主体非常自信甚至有些膨胀的时候,才可能形成风尚的一种形态(在历史的某个时段,某个个体的自信与超越,也可能出现类似作品,如林则徐少年时与老师合作巧对的山水联“海到无边天作岸,山登绝顶我为峰”,就明显地将人高耸在自然之上)。就作者群体而言,学者或理论修养比较好的作家,喜爱这种方式。像饶宗颐、余秋雨和李元洛等都有这样的作品行世。香港饶宗颐的《文化之旅》,讲国学与地理、田野与考古,文化很多,而山水很少。余秋雨的《山居笔记》、《文化苦旅》和《行者无疆》等,通过考查埋藏在中外文明历史中的良知,重建现代民族知识分子的文化人格。某些篇章像《三峡》,虽然带读者进入了历史地理,但那地理中的山水,影影绰绰甚至一带而过,完全不是过去那一套临摹细描的笔墨。为什么呢?醉翁之意不在山水,在乎山山水水中承载的文化,因为文化才使山水高耸在人类历史的天空中。而人的精神、人的遭遇、人的追求、人的浪漫、人的气魄、人的创造、人的艺术之光与彩,“经国之大业,不朽之盛事”,才是贯穿始终的主旋律!

当然,文艺是一种复杂的精神现象,而文学比起艺术来,可能更加剪不断,理还乱。上述文学对山水自然的四种表述形态,并不总是可以区别开来的,一兼二甚至更多的大诗大文大戏,也极有可能存在着。比如张若虚的《春江花月夜》,比起五言或七言的绝句来,是不是要复杂得多,也立体得多呢?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制