【争鸣与商榷】

内容提要

以往清史研究中有一种忽视运用满文史料的倾向,是不正确的。然而近年来出现了另一种倾向,即片面强调清史研究必须以满文史料为主,似乎不识满文就无法研究清史,这就走到另一个极端,也是不可取的。满文、汉文档案具有相同的史料价值,清史研究中必须坚持满汉史料并重,才是正确的治史方法。由于与满文史料相比,汉文史料数量之多、内容之丰富、涵盖范围之广泛,均远超前者。以汉文史料为主,满文史料为辅,互相参照,互相印证,方能得出正确的历史结论。

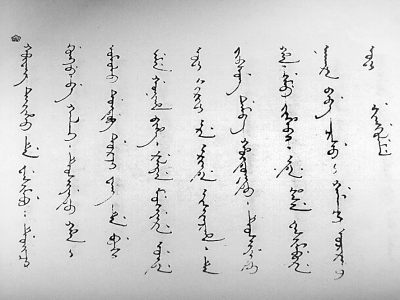

满文又称“清文”,是清朝官文书通用文字。满文史料,主要指满文原始档案与满文书籍(含契约、石刻、印章等)。现存满文档案约200多万件,满文书籍约千余种。这些书籍由汉文译为满文或满汉文合璧的居多,满文原著较少。清史研究中所用满文史料,主要是满文档案。

满文档案与汉文档案都是第一手史料。清朝史事有些仅载于满文档案,有些仅载于汉文档案,还有些在满汉档案中均有所载。因此,满文、汉文档案不仅无法互相取代,而且必须互相参照,互相印证,方能得出正确的结论。由于满文、汉文档案具有相同的史料价值,清史研究中必须坚持满汉史料并重。这里,笔者根据自己近四十年来在清史研究中发掘、运用满文史料的实践,择例比较满汉史料的作用;在肯定满文史料重要性的同时,着重指出它在清史研究中的局限。

满汉史料记载的三种情况

清史研究中有时会遇到一种情况,即史事仅载于满文档案。例如,清初后妃改嫁现象反映了满洲社会习俗。满文档案披露,清太宗皇太极的侧妃、清朝“铁帽子王”之一和硕承泽亲王硕塞的生母叶赫纳喇氏,在嫁与皇太极前后曾三次改嫁。汉文和其他文本的史料对此只字未提。

又如,清入关前两帝只有满名。入关后诸帝的名字,正史所载均为汉名,满名无载。满文档案显示,清入关后第一位皇帝顺治帝福临在继统前的满名可能叫方喀拉(fangkala),意为矮小之人,时年5岁。这为考察满人的命名习惯和特点提供了新的信息。

再如,康熙朝大学士明珠因把持朝政、“植党纳贿”而遭革职。明珠之子、原翰林院掌院学士揆叙,被雍正帝视为储位竞争对手皇八子允禩之党。故清朝官史中对明珠贬革后的事迹记载极简。据满文档案所载,明珠革职后仍受信任。康熙帝南巡期间,为留守皇子指定的数位顾问大臣以明珠居首。

清史研究中还会遇到另一种情况,即史事载于汉文史料。例如,遗存的清代天安门匾额上,有三个时期的文字痕迹。最初是满、蒙、汉三种文字,其后是满汉两种文字。辛亥革命后仅有汉文“天安门”三字。天安门匾额上的文字为何由满、蒙、汉变为满汉?满文档案无载。据《清实录》(汉文本,下同),顺治十三年(1656年)、十四年(1657年)之交,顺治帝下令,坛庙门上匾额一律从太庙例,“去蒙古字,止书满、汉字”。这是顺治帝改变满洲旧制、疏离蒙古族文化的举措之一。天安门匾额上蒙古字的去除以及紫禁城内大部分匾额上之所以只有满、汉两种文字,可以在此找到答案。

又如,《古今图书集成》修纂者陈梦雷在雍正初年再次获罪的缘由,满文档案无载,史籍语焉不详。陈梦雷是雍正兄诚亲王允祉的老师,允祉曾是储位竞争者之一而遭雍正帝忌恨。所以,学界一般认为雍正帝惩治陈梦雷,是要与允祉为难。汉文档案披露,所谓陈梦雷案,是由康熙后期储位之争缘起,以案主杜撰天降“大位之牌”神话,偕术士进行祈禳镇魇活动为主要内容,最终因案主将供奉“大位之牌”通达雍正帝而发露。汉文档案记载纠正了史中之误,为康雍时期宫廷政治研究增补了新的内容,并可据此对重要历史人物陈梦雷作出新的评价。

再如,关于顺治帝宠妃董鄂氏(孝献皇后)的来历,满文档案无载,长期以来众说纷纭。学界比较一致的看法是,她原是顺治帝同父异母弟和硕襄亲王博穆博果尔的妻子。然而,并观朝鲜“谢恩使”李渲《燕途记行》(原文汉文)和德国人魏特《汤若望传》(汉译)的记载,可以否定上述看法。事实上,董鄂氏的前夫不是襄亲王博穆博果尔,而是顺治朝一位侍卫或“内侍大臣”。这些“内侍大臣及侍卫之妻”身为八旗命妇,照例应入宫服侍皇太后、皇后(顺治十一年废止此制),并参加宫廷礼仪活动。所以,顺治帝有较多机会接触这位有夫之妇。董鄂氏被顺治帝看中后,“其夫自死”,她则成为顺治帝的妃子。

清史研究中还有一种常见的情况,即史事在满文、汉文档案中均有所载,因此必须互相参照。例如,满文档案中详细记述了清初宫廷女子苏麻喇姑病重后的情况,显示出她在宫中较高的地位以及与皇室的特殊关系。可是,如果不是从《清实录》与清代笔记等汉文史料中,得知她是孝庄皇太后的亲信侍女,则无法理解和运用这些满文档案,甚至因此而忽略档案中珍贵的信息。只有将满文、汉文史料互补互证,才能在撰写清史时更好地为苏麻喇姑立传。

又如,关于康熙帝捉拿鳌拜。满文档案仅证实,康熙帝当时不在执捕现场。从《清实录》中我们进一步得知,由于原住处清宁宫(保和殿)需要修缮,康熙帝于八年(1669年)正月临时迁至武英殿居住。因此,当年五月执捕鳌拜时,他坐镇于武英门前。另外,鳌拜案的满文档案仅有数件保存至今,其主要内容在《清实录》中均有反映。鳌拜和相关人员的受审口供,则保留在仅存的一份汉文档案中。兼用这些满文、汉文史料,方可对鳌拜案发生的背景、来龙去脉以及该事件对清初政治的影响有较为清晰的认识。

再如,《清皇室四谱》根据《清实录》的记载称:雍正帝第三子弘时因年少放纵,行事不谨,(雍正四年)削宗籍死。由此出现雍正杀子之说,流传至今。实际上雍正帝并未杀子。现存满文、汉文档案中,分别载有雍正帝治罪弘时的同一道谕旨:四年(1726年)二月,雍正帝称弘时为人断不可留于宫廷,是以令其为允禩(雍正八弟)之子。汉文档案还明确指出:弘时是因允禩获罪株连,从玉碟中除名,交与允祹(雍正十二弟)约束教养。通过研读满汉两种档案,我们得出结论:弘时是因在权力斗争中站在其父政敌允禩一方,故遭严惩,除宗籍,但未被杀。

满文史料的局限性

清代,凡属机要政务,或涉及皇室、宗室、八旗、军事、民族、边疆等方面的奏本、奏折及谕旨、朱批等,大都用满文书写。这种情况在清前期尤为突出。乾隆以降,由于汉化影响,满文官文书虽至清亡并未绝迹,但公文中使用满文逐渐减少,使用汉文愈益普遍。中国第一历史档案馆现存满文档案约200多万件(册),汉文档案约800多万件(册),满文档案仅为汉文档案的四分之一。现存千余种满文书籍中,满文原著较少,从史料角度看,完全无法与浩如烟海的汉文典籍相比。此外,满文档案自身的特点与缺陷,也在一定程度上影响了它们的史料价值。

第一,部分满文档案缺乏完整性、系统性。例如,存留至今的顺治朝满文档案相对较少。雍正初年收回的满文朱批奏折等,并非康熙朝大臣所上奏折的全部,因为上缴前或有遗失。收回后,雍正帝销毁了对其不利的部分内容,故康熙朝与雍正初年的满文朱批奏折遗失较多,仅依据现存部分,无法厘清一些重大事件的来龙去脉。

第二,满文档案往往未能反映各类史事之间的内在联系。满文奏疏及其所奉朱批、朱谕等,大都针对某一事件或某一问题,形成数件、数十件甚至数百件相关档案。因所记内容或较琐细,或重复率较高,难以通过这些档案了解整体情况。

第三,满文档案的史料价值不是绝对的。即使对清朝宗室、八旗、民族、边疆、军事等满文档案存留较多的领域从事研究,依然需要满汉史料兼用。另外,在部分清代专史(如文学史、学术史、思想史等)研究中,因缺乏满文档案记载,几乎只能完全依靠汉文史料。

第四,满文档案所记史事的真实性,受到以下因素制约。一是具折人奏报时,可能对某事所知未确,或所闻本误,或不敢奏明实情,从而影响到上报内容的准确性。二是具折人由于某种原因,在奏报时夸大或隐瞒实情。三是由于奏报内容机密,档案所载是孤证,很难找到其他史料加以佐证。四是部分满文档案散佚,所记史事已无考。

第五,满文奏折与封套(折封)、满文朱批夹片与奏折的分离。例如,康熙、雍正时期不少满文密折(包括手折和折片),没有写明具奏日期。装有这些折件的封套上,有时以汉文或满文写有年、月、日。这或为具折人发折日期,或为清帝收到折子的日期,或为清帝阅后发回折子的日期。这种日期错乱的情况有时很难鉴别。如果将某件奏折封套上所书时间,误认为该折具奏日期,便有可能铸成大错。上个世纪20年代以来,数代人对满文档案进行过多次整理。整理过程中或不慎装错奏折封套,或将某人为某事所奏折子与清帝阅折后写在夹片上的朱批拆放两处。满文档案保管、整理中的一些失误,增加了利用满文档案时误引、误证的可能。

如上,尽管满文史料十分重要,但由于其数量上的限制和其他自身缺陷,单单或主要依靠满文史料,无法对清史进行全面系统的研究。

满汉史料并重:汉文史料为主,满文史料为辅

由于满文档案的上述特点和局限,我们一方面主张满汉史料并重,即满文档案与汉文档案具有同等重要的史料价值。另一方面,在研究实践中,客观上只能以汉文史料为主,满文史料为辅。例如,我们撰写《康熙皇帝一家》时,引用了200多件当时未曾翻译的满文原始档案,揭示了康熙帝家庭生活的部分内容,特别是他与几代家庭成员之间的关系。然而这些档案相当零碎,所记述的多为细节。要对康熙帝家庭的方方面面有一总体把握和认识,只有更多地依据汉文史料。书中引用的汉文史料比满文档案多出数倍即是一个例证。也就是说,只有依据汉文史料,勾勒出康熙帝家庭的基本框架,满文档案反映的相关细节才能附着其内。

又如,皇位继承是清朝核心机密,满文档案对这一专题研究尤其重要。但是因为保存至今的相关满文档案甚少,我们在撰写《清朝皇位继承制度》一书时,虽然引用了130多件满文原始档案,但主要依靠的仍然是汉文史料。没有汉文史料的支持,无法揭示清朝皇位继承制度发生、发展和演变过程。

总之,清史某些领域,如内务府、理藩院、黑龙江将军衙门以及新疆、西藏、蒙古事务等,由于满文档案比较集中,相关研究可以大量利用满文档案。然而即便如此,要在这些方面做比较深入的考察,仍需要从汉文史料中获得有关背景材料。可以说,能否充分地发掘、利用满文档案,一定程度上取决于能否很好地掌握相关的汉文史料,并据此了解和把握研究对象之间的相互联系。满文档案所反映的多为人物或事件的具体情况。它们虽然可以补正汉文史料中的缺失或错误,深化对若干人物和事件的认识,但要对清朝历史做全面考察,则远远不够。

与满文史料相比,汉文史料数量之多、内容之丰富、涵盖范围之广泛,均远超前者。可以说,有关清史的文字记载,大部分存在于汉文史料之中。仅仅或主要依据汉文史料,在考察某些史事时可能出现局部或细节上的遗漏、失实,但仍然可以对其总体情况和发展过程有比较清晰的了解。因此,在清史研究中坚持满汉史料并重,以汉文史料为主,满文史料为辅,才是正确的治史方法。

(作者单位:中国社会科学院历史研究所)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制