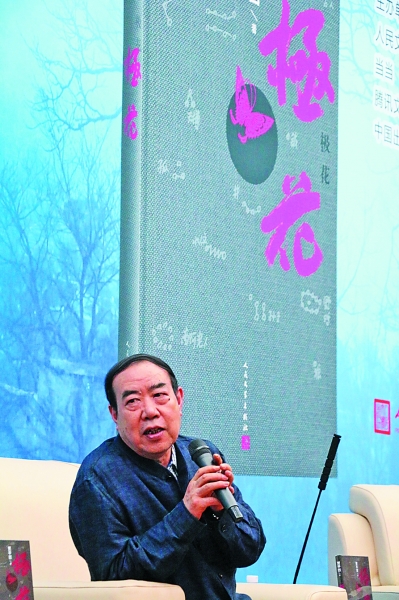

与上部作品时隔一年多,贾平凹又携其最新长篇小说《极花》,走进大众视野。

在当代中国作家中,贾平凹堪称中国文化的一张名片。自1973年第一次公开发表作品至今,贾平凹从事文学写作四十余年,成果丰硕,多部作品已成经典。

近年来,贾平凹更是几乎年年都有新作问世,仍然展示出旺盛的创作热情。

继2011年出版67万字的长篇小说《古炉》之后,2013年出版《带灯》,2014年推出《老生》,今年的《极花》一经推出,又迅速成为读者和评论界关注的焦点。

对此,贾平凹笑称:“有朋友觉得我的作品已经够多,劝我不要再写了。”然而对他而言,“写作是一种生活方式”,确实有很多感触想要表达,不吐不快。

贾平凹解释,一年写一部长篇小说是不可能的,自己的每部作品,创作时间都在三年左右。近年来读者看到他几乎每年都有图书出版,更多是出版周期的缘故。

刚刚问世的《极花》,写了一个从乡村到城市的女孩儿胡蝶,从被骗到出逃、最终却又回到被骗乡村的故事。

小说取材于贾平凹十年前遇到的一件真人真事。“这是个真实的故事,我一直没给任何人说过……但这件事像刀子一样刻在我的心里,每每一想起来,就觉得那刀子还在往深处刻。我始终不知道我那个老乡的女儿回去的村子是个什么地方,十年了,她又是怎么个活着?”

十年后促使贾平凹写作《极花》的原因,源自他后来不断到西北农村调研采风的经历。“我是农民的儿子,关注农村发生的事情。这十年我目光所及,一些农村衰败的速度令人吃惊”“上几辈人写过的乡土,我几十年写过的乡土,发生巨大改变,习惯了精神栖息的田园已面目全非”。为了表达心中这份“说不出的痛楚”,就有了我们看到的《极花》。

作品真正的着眼点是当下中国最为现实的贫困农村男性的婚姻问题,是城市不断壮大农村迅速凋敝的问题,具有震撼人心的现实冲击力。

著名文学评论家、复旦大学教授陈思和曾用“一头沙漠里的骆驼”来形容贾平凹,“30多年来,他迈着沉重雄厚的步伐,跋涉在现实生活的泥浆之上。他的创作反映了当代乡村的急剧变化,隐含极大的社会历史信息量。”

在小说内容上持续保持对乡村生态的思考与认识的同时,在写作方法上不断推陈出新,也是贾平凹一以贯之的追求。

熟悉贾平凹作品的读者可以发现,《极花》的叙述方式很独特,与他近年来创作的《古炉》《带灯》《老生》也完全不同。这是因为,贾平凹在写《极花》时,尝试用中国传统绘画的方式来写小说。

众所周知,贾平凹不仅在文学上成就斐然,他的书画作品亦自成一家,受到行家和市场的重视。《极花》就借鉴了他擅长的水墨画的手法,试图达到中国传统美学物我合一的境界。“现在小说,有太多的写法,似乎正兴时一种用笔很狠地、很极端地叙述。这可能更合宜于这个年代的阅读吧,但我却就是不行。我一直以为我的写作与水墨画有关,以水墨而文学,文学是水墨的。”

写意是水墨画的本质精髓。贾平凹说:“我的小说喜欢追求一种象外之意,《极花》中的极花、血葱、何首乌、星象、石磨、水井、走山、剪纸等等,甚至人物的名字如胡蝶、老老爷、黑亮、半语子,都有着意象的成分,我想构成一个整体,让故事越实越好,而整个的故事又是象征,再加上这些意象的成分渲染,从而达到一种虚的东西,也就是多意的东西。”

还有一个变化就是,贾平凹原来以为要有40万字的篇幅才能完成的《极花》,最终以15万字的规模呈现了出来。“试图着把一切过程都隐去,试图着逃出以往的叙述习惯,它成了我最短的一个长篇,竟也让我喜悦了另一种的经验和丰收”。

虽然对这部新作,贾平凹叹息“总做不到满意处”,评论界仍然对这部小说给予了很高评价。文学评论家、《人民文学》主编施战军说,《极花》是具有现实提问能力的小说,作家将贫瘠之地写出了人性丰饶和世事纷繁,既有对人的体恤、对乡村的探察,也有风俗志式的地方知识谱系的精妙书写。

(本报北京4月14日电 本报记者 吴娜)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇