在世界近代的贸易全球化过程中,罗伯特·福琼(Robert Fortune)是一位重要但又甚少为中国人所知的人物。福琼来自苏格兰,生于1812年,卒于1880年,在维多利亚时代,以植物学家的身份闻名于世。他曾服务于英国皇家园艺协会,多次前往中国,将蒲葵、紫藤、栀子花、芫花、金橘等一系列中国花卉引入英国。同时,他受东印度公司的雇佣,深入中国东南茶乡,将中国茶叶及制茶技术成功移植至印度、斯里兰卡,并最终扩及全球。这一行为,改变了中国对茶叶的垄断,改写了中英两国在鸦片战争前后的贸易差额,客观上也促使茶叶不再为欧洲贵族独享,而成为世界性饮料。

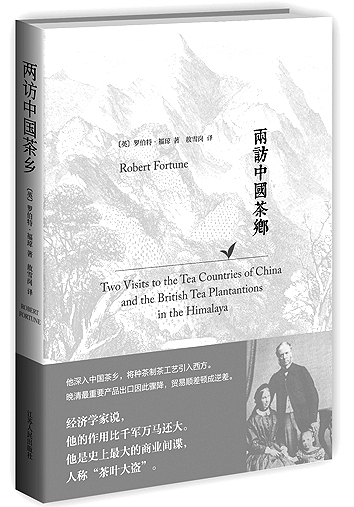

近期翻译出版的《两访中国茶乡》,是福琼对其在1843年和1848年两次探访中国的文字记录。书中不仅对中国茶叶的茶树栽培和制茶方法详加阐述,也对中国园艺、植物特性与分布、饮茶文化多有着墨,但大部分描写的还是他在中国的所见所闻和他在中国的奇妙经历。前一次是为了搜集植物资源,后一次则以探寻和移植茶树为目的。福琼的中国之行,得益于《南京条约》后五口通商的便利,但他并没有严守规定,仅仅停留在广州、上海、宁波、福州、厦门等几个口岸城市,而是不时以易装打扮的方式,身穿长袍大褂、头戴假辫子,深入到东南沿海的乡村,未开放的苏州府、杭州府,以及徽州的松萝山和福建的武夷山区。正如福琼在书中自我感叹的,他或许是这些地区最早出现的外国陌生人。

福琼所见证的中国,是一个几乎未受现代化侵袭的中国,一个原生版本的中国。或许在现代人看来,它是如此的陌生,但它又同时饱含着某种程度的亲切感。那些福琼经历过的市镇,大如上海、苏州、杭州、福州,小如长三角的松江府、嘉定府、浙西的达威坪镇、河口镇、铅山县,以及福建的崇安府等等,都为城墙所包裹,谨守着有如晨钟暮鼓般的规定。生活在其间的中国人,着长袍马褂,受约于长久以来的习焉不察的乡规民约,在从事多样职业的同时,又在福琼这位外国人看来有着维系彼此、区别他人的同一性。在福琼的笔下,中国人虔诚,对于神灵近乎欧洲旧教般的迷信,到处遍布的佛寺似乎诉说着一个神灵、自然与人类不分彼此的神圣世界。然而,与此同时,中国人却又最为世俗和圆滑,其旅途中遇到的那些脚夫、船夫、客栈老板、地方官员、买办、商人甚至是部分佛寺僧人,无一不是势利的、奸诈的,在外人面前弄虚作假,在强权者面前奴颜婢膝。

福琼对于中国的观察,或许时不时地仍然带有殖民者常见的傲慢与偏见,但他既不同于同一时期的麦都思(Walter Henry Medhurst)等传教士,也不同于那些伫立于坚船利炮傲视中国走卒的殖民兵士。他此行的目的性,以及从其文字中显而易见的维多利亚时代的绅士教养,让他的这份中国游记,少了几分肃杀和狂热,而多了几分柔和与谐美。他的植物学家的身份,促使他不仅将视野投放在中国人的身上,而且还注目于中国的大好河川与青山秀水。中国人见怪不怪的植物、山川、河流,在他的笔下,被描写得活灵活现而生机盎然。中国自然景观的巧夺天工,往往令彼时正处于早期工业革命浪潮中的福琼,恍如进入世外桃源,除了流连,别无其他。他慨叹舟山有着比香港更优美的陆岛资源和更舒适的气候环境,也赞美如今已沉入千岛湖底的新安江的优雅隽美,他在武夷山前肃然起敬于上天的鬼斧神工,在杭州西湖边上流连于河网的波光粼粼。

总而言之,福琼的游记虽然成书于殖民主义时代,其在中国的行为最终也成就了“茶盗”这一略带强权主义色彩的“美名”,但在当下这个时代,我们不妨平心静气地去思考、去欣赏百年前的这位外国人、这位植物学家对于中国社会和中国自然景观的考察。那个未曾为外人所窥视和破坏的中国,经福琼的描述,入木三分,传神而缜密,别样而又独到。表达了他对中国自然景观与中国文化的惊奇及赞赏之情。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制