清明扫墓时节,你是否有一种冲动,想看看周遭墓碑,想算一算墓碑下那些灵魂在阳世的年龄?那么,请算一算这些墓碑上的数字:

塔塔尔·伊戈尔·列昂尼多维奇(1961—1981)

卡杜奇科·亚历山大·维克托罗维奇(1964—1984)

巴尔塔舍维奇·尤利·弗朗采维奇(1967—1986)

包勃科夫·列昂尼德·伊万诺维奇(1964—1984)

季尔菲加罗夫·奥列格·尼古拉耶维奇(1964—1984)

科泽罗夫·安德烈·伊万诺维奇(1961-1982)

包古什·维克多·康斯坦丁诺维奇(1960—1980)

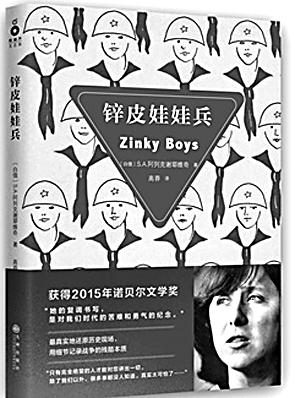

以上碑铭是今年诺贝尔文学奖得主S.A.阿列克谢耶维奇代表作《锌皮娃娃兵》最后一个部分,女作家想通过这七块墓碑,告诉读者她这部“艺术-文献”型作品的主题:一群十八九岁,20刚过的年轻人在和平年代死于一场意义极其晦涩的战争。

“自古英雄出少年”,如果在乱世,20上下的年纪也是出大英雄的岁数。但是,20世纪60年代至80年代,是和平年代,是鲜花盛开的年代,十八九岁,还是少年,二十一二也不过刚刚中学毕业,但是,墓碑上的他们却齐刷刷地死在他人的国土上。

“齐刷刷”是这几块墓碑最刺眼的地方,他们“齐刷刷”地生于60年代,“齐刷刷”地结束在80年代。大地震、大海啸,死难者墓碑后一截的数字自然也会“齐刷刷”的,但是,那前一截,则有老有幼。即使是世界大战,也不会如此“整齐”,也许只有像阿富汗这样的和平时代的战争,才会大面积出现“锌皮娃娃兵”。

本书书名直译,应该是“锌的男孩”,作家大概是故意设置阅读障碍,用这个颇为费解的短语引发读者的追问,所以开篇不久,作者就用“锌做的棺材”对应“锌的男孩”从而展示这部作品的“主人公”是那些死在阿富汗战场,被装在锌皮棺材里运回家乡的年轻军人。“锌皮娃娃兵”是翻译家高莽的妙译,更加鲜明地点破了主题。

当代阿富汗,是一片悲怆的土地,在全世界享受和平的时候,阿富汗却战争不断。S.A.阿列克谢耶维奇《锌皮娃娃兵》写的是1979年至1989年苏联时代的那场战争。1989年8月17日,苏联最权威的报纸《真理报》公布了权威数字,10年的“和平”战争中苏方死亡人数是13835人。到了1999年,死亡数字又增加到15031人(战死、受伤后死亡、疾病死亡,以及失踪),其中有三名少将,两名中将,而绝大多数是“娃娃兵”。

为什么要鼓动这些娃娃兵远赴国外去送死?到底谁需要这场战争?这是作者在这本书中最频繁最核心的提问:“我周围的人都在议论什么呢?都在撰写什么呢?”议论的、撰写的“是国际主义义务,是什么地缘政治,是国家利益,是南部国境线”。而所谓“国际主义义务”是渲染冠冕堂皇的“正义性”;所谓“地缘政治”是用一种高深的地理-政治概念提升战争意义的“深刻性”;所谓“国家利益”是告诉娃娃兵们,跑到别的国家作战,并非仅仅是国际义务,也是爱国行动;而所谓“南部国境线”,才显露玄机:如果剥去平淡的外交词语的外衣,则可以看到当时统治者遵行的“大十字”战略,即从波罗的海到里海,到黑海,到地中海,到印度洋的纵向战略和从欧洲到白令海峡的横向战略。

这是那个时代的主流话语。然而,在这主流声音之下,毕竟还暗暗流传着另外的声音:“在预制板结构的房子里,在窗台摆放着平和的天竺葵的农舍里,民间暗地里流传的”是“阵亡通知书”,是“预制板建造的赫鲁晓夫楼里装不下那口锌皮棺材”。

这些暗地里流传的声音,正是作家S.A.阿列克谢耶维奇创作《锌皮娃娃兵》的动机,因为“前一刻,母亲们还扑在钉得严严实实的铁盒子上,绝望地哭天号地,可此一时又有人在职工面前,在学校里号召其他孩子们要完成应尽的义务”了。

在正式场合,人人都在讲官方的话,而在暗地里,在公共汽车上,甚至在战场上,则完全是另一个样子。

《锌皮娃娃兵》就是想把这些暗地讲的话语呈现给公众。

为了真实展现这一“暗地里”的话语,作家又一次选择了“艺术-文献”的形式。作家曾用这种形式成功地写出了《战争中没有女人的面孔》《最后的证人》两部反映伟大的卫国战争的作品。

《锌皮娃娃兵》主体是作家的采写记录。每一则实录,都以第一人称的原始的叙述方式呈现。这自然是服从作家“展示真实”的主旨。但是,此书又绝非“原生态”,从作品在1990年第一次发表,到2013年最新的版本,作者有多次加工修订,其中可以看出作者为了文献的真实而进行的“艺术”加工。

这部书的主体是一则一则的实录。讲述人有士兵,有尉官,有护士,有宣传员,但是,占比例最多的是母亲,因为本书的主人公是“锌皮娃娃兵”。讲述人都在讲自己的故事,但是,他们讲述的核心是死亡,是阿富汗战场上的碎肉、血污、断肢,是这场战争对所有死者的不义,对所有侥幸活下来的人的扭曲。

作家将这些实录编辑为三大部分,分别以“第一天”“第二天”“第三天”命名。这是一个暗喻。在第三天开篇,作者把这个暗喻变成了明喻:作者直接引用《圣经旧约创世纪》,告诉读者,她的《锌皮娃娃兵》也是“创世三天”:第一天参战,第二天死亡,第三天毒草蔓延……“起初”参战是“混沌的”,到了战场,看见了死亡,才知道“有晚上,有早上”,等到自己死亡,更以生命代价知道有晚上,没有早晨!等那些还有早晨的人,在心的“陆地上长出了青草,长出了结种子的菜蔬,各从其类,长出了结果子的树木,各从其类,果子都包着核。”这第三天长出来的,是毒草,这第三天结出来的,是毒果。1979年至1989年阿富汗的“创世纪”,创造了苏联和平时代娃娃兵的死亡世纪,也创造了这个世纪的毒草、这个和平时代的集体的杀人犯。

作家在自己的创世纪三天里,特别在开头的地方,安排了一个“主要的主人公”。作者写道:“我又一次听到电话响起……”,电话中传来的声音怒斥作家书写阿富汗的真实,怒斥社会上对开枪杀人的指控,怒斥整个时代的虚伪,然后,对方猛然挂断话筒。而作家手里还长久地攥着话筒,还久久地和他交谈……作家意识到,这个没有见过面的怒容满面的人,才是自己要寻找的主要的主人公。如果说装在锌皮棺材里的娃娃兵是这部作品的主人公,那么,这些讲述锌皮娃娃兵的人,这些被战争,被死亡毒害的娃娃兵更是这部作品的“主要的主人公”。

S.A.阿列克谢耶维奇发表这部作品之后,引来巨大反响,有赞誉也有反驳,而反驳怒斥的声音很高,进而1992年6月,在书中讲述的母亲们公开起诉作者和选刊了这部作品的《共青团真理报》编辑部。1993年1月明斯克中央区民事法庭公开审理此案。母亲之一的起诉是“我的儿子在阿富汗战场被打死了”。而“在这本书里,那些参加阿富汗战争的孩子被描写成杀人犯”。我不再是英雄的母亲,“我现在成了杀人犯的母亲”,这本书的作者让我的名誉蒙受了耻辱。

母亲在棺材上哭号。母亲在学校里演讲。母亲在这本揭露真实的书中哭诉。母亲在法庭上状告这本书的作者侮辱了母亲的荣誉。

这大概就是S.A.阿列克谢耶维奇的多声部吧。

在后来出版的版本中,S.A.阿列克谢耶维奇把对此书的诉讼记录也附在书后。考虑这本书的“艺术-文献”性质,那么这些庭审记录,连同作者为这部书写的书前札记、书后札记,墓碑铭文等等文献,似乎又构成了这部作品的一个声部。

(作者为北京师范大学文学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇