●文学地理,是从地理的角度观察和研究文学的一种方法。

●文学地理包含三个基本范畴:地理元素,文化内涵与美学意识,地理对作家的影响。简之,对作家、读者与研究者而言,地理是一个真实、具体的信息“场”,既可以提供已往的历史,也可以提供鲜活的现实,可以抚摸、感受、凭吊、研究,不是虚拟的环境描写可以替代的。

●文学地理中的地理,包括自然与人文两个方面。文学地理不过是人类与地理的一种特殊关系,即地理与人类的文学关系而已。

清晰与模糊的地理元素

我国是诗的国度,以“地理”作为题目,并以此为吟哦对象的优秀篇章不胜枚举。例如,李白的《望庐山瀑布》、孟浩然的《临洞庭湖赠张丞相》、张继《寒山寺》与苏轼的《题西林壁》,等等。其中,庐山瀑布、洞庭湖是自然地理;寒山寺与西林寺是人文地理,这些以地理为题的诗,至今给我们以说不尽的阅读情趣与审美意味。

在这些诗歌中,有一首引起了我的格外注意。

绍圣元年(1094)苏轼被贬官惠州(今广东惠阳),途经虔州(今江西赣州)。7年以后,苏轼遇赦北归,再次路过虔州,游览了天竺寺。在天竺寺,苏轼特意拜望白居易手书的一首七律。他说,12岁时即听父亲苏洵说过这幅手迹,47年后,“予来访之,则诗已亡,有石刻存耳”。这一年苏轼59岁,正当人生暮年,感慨身世而悲不自禁。白居易的哪一首诗,让他如此感念、悲伤呢?

一山门作两山门,两寺原从一寺分。

东涧水流西涧水,南山云起北山云。

前台花发后台见,上界钟声下界闻。

遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷。

诗的题目是《寄韬光禅师》。韬光禅师原是杭州天竺寺的一位高僧,后来很可能到了虔州,把白居易赠送他的这幅手迹携到了这里。苏洵曾经见过白居易这首诗的手书,说是“笔势奇异,墨迹如新”。此外,此诗“连珠叠璧”式的句式,也让苏轼赞叹不已。而我感兴趣的是在这奇妙句式之中的地理元素。去过杭州的人知道,西湖三面环山,以天竺山为顶端,分出南北两支山脉。北山的一支,从天竺山逶迤而下,至飞来峰为止。飞来峰旁边便是著名的灵隐寺。这一带,除灵隐寺外,还有三座寺院,即上、中、下三座天竺寺。其中,下天竺原来是灵隐寺的翻经院,唐永泰年间赐额,成为一所独立的寺院,即“两寺原从一寺分”。北山与南山隔涧而立,其山势是西南高而东北低,山涧中的溪水自西南向东北流淌,这就是“东涧水流西涧水”“南山云起北山云”的地理基础。而在人文地理方面,三座天竺寺,分布在高低不同的地方,自然是“上界钟声下界闻”。

总之,白诗中的这些地理元素:东涧、西涧,南山、北山,前台、后台,上界、下界,通过水流、云起、花发、钟声而指向清晰,将原本对立的地理元素,通过整饬的对仗,融为一体而焕发盎然的禅机。刘勰云:“写气图貌,既随物以宛转;属彩附声,亦与心而徘徊。”只要是神与物游,诗人的感兴自然会在“流连万象之际”而“联类不穷”。

白居易的这首诗对后世影响很大,苏轼只是其中一人,看过这首诗后,他也吟诵了一首七律:“香山居士留遗迹,天竺禅师有故家。空咏连珠吟叠璧,已亡飞鸟失惊蛇。林深野桂寒无子,雨浥山姜病有花。四十七年真一梦,天涯流落泪横斜。”

我们再来看一部国外的小说。《伊豆的舞女》是日本作家川端康成的成名作。小说讲述一个青年学生,邂逅一个年少舞女,由此产生了朦胧的爱慕之情。川端后来评论自己这篇小说是一个简单的作品,“与其说是有意识的作为,毋宁说是自然的流露”。美好的纯真与甜蜜的伤感是《伊豆的舞女》感动一代又一代年轻读者的魅力所在吧。

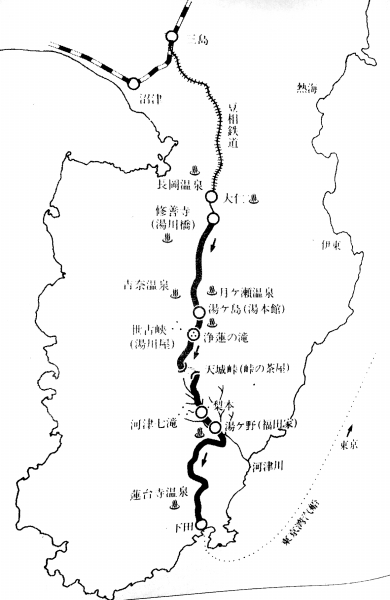

当然还有一个元素应予以关注,即地理元素。小说以天城岭作为故事背景,从天城岭北麓到南麓的下田为止。

我独自到伊豆旅行,已是第四天了。在修善寺温泉歇了一宿,在汤岛温泉住了两夜,然后登着高齿木屐爬上了天城山。重叠的山峦,原始的森林,深邃的幽谷,一派秋色,实在让人目不暇接。可是,我的心房却猛烈跳动,因为一个希望在催促我赶路。

“我”好不容易爬到“天城岭北口的一家茶馆”,见到了舞女一行。“我”后来知道了那个二十五六岁的汉子叫荣吉,是舞女的哥哥,四十多岁的妇女是舞女的母亲,而两个年轻女人一个是荣吉的妻子,另一个是荣吉雇来的。“我”与舞女初次见面是在去“汤岛”的途中,“她们正去修善寺,是在汤川桥附近遇见的”。在天城岭茶馆,“我”有意让舞女一行先走,之后再去追赶,穿过一条“黑魆魆的隧道”追上了她们。

穿过隧道就是天城岭的南麓,“过了荻乘、梨本等寒村小庄,山脚下汤野的草屋顶,便跳入了眼帘”,“我和大家一起登上客店的二楼,把行李卸了下来”。“舞女从楼下端茶上来。她刚在我的面前跪坐下来,脸就臊红了,手不停地颤抖,茶碗险些从茶碟上掉下来,于是她就势把它放在铺席上了。茶碗虽没落下,茶却洒了一地。看见她那副羞涩柔媚的表情,我都惊呆了。”夜晚暴雨声中隐约传来咚咚的鼓声,良久又传来三弦的琴声,“我明白了,艺人们被召到小客店对面的饭馆,在宴会上演出”。“我”担心舞女,每次听到鼓声“心胸就豁然开朗”:“啊,舞女还在席上坐着敲鼓呢。”不久传来杂沓的脚步声,我又“心烦意乱”,猜测“那舞女今晚会不会被人玷污呢”。

离开汤野,“我”和舞女一行来到下田,住在下田北入口不远的“甲州屋”小客店。动身的那天,荣吉前来送我,姑娘们却“芳踪渺然”。但是到了码头,突然看见舞女蹲在岸边,“依旧是昨晚那副化了妆的模样,这就更加牵动我的情思”。荣吉和舞女送“我”上船,“直到船儿远去,舞女才开始挥舞她手中白色的东西”,是白色的手帕吗?天色渐次昏沉下来,“我”在夜色里任凭泪水涌流,“头脑恍如变成了一池清水,一滴滴溢了出来,后来什么都没留下来,顿时觉得舒畅了”。

《伊豆的舞女》出现了大量地理元素:汤岛、修善寺、汤川桥、荻乘、梨本、汤野与下田。这些都是真实可辨的地理空间。小说是虚构的艺术,真实的地理元素往往会增加艺术的真实感。但是,天城岭北口的茶馆与汤野中的客店,作为“我”与舞女故事的主要发生地,在小说中却没有具体的指认,是哪一家茶馆,哪一家客店呢?作者有意识地进行了模糊处理,在清晰的地理框架中,幻化出一片缱绻的天地,美好而朦胧的青春诉求也就难以压抑地喷涌而出了!

地理的文化内涵与审美意识

《红楼梦》是我国长篇小说的经典,它讲述贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧。黛玉是第二代荣国公贾代善夫人贾母的外孙女。黛玉在母亲病逝以后,从扬州乘船来到京城投靠贾母。进城以后,行走了半日:

忽见街北蹲着两个大石狮子,三间兽头大门,门前列坐着十来个华冠丽服之人。正门却不开,只有东西两角门有人出入。正门之上,有一匾,匾上大书“敕造宁国府”五个大字。黛玉想到,这是外祖母之长房了。想着,又往西行,不多远,照样也是三间大门,方是荣国府了。却不进正门,只进了西边角门。

门,是院子的入口,是人文地理中的重要元素。在讲究等级制度的封建时代,门不仅是单纯的建筑样式,而且是主人的身份标识。乾隆二十九年(1764)钦定的《大清会典》规定:“凡亲王府制,正门五间,启门三。”明确规定亲王府,包括郡王府,可以构筑五间大门,但是只能开启中间的三间大门,也就“五启三”。王府以下的贝勒府只能够采用三间府门,而且是“三启一”。再下面,贝子和公府,其府门也是三间。

然而,同样是三间大门,贝勒府的府门,可以同王府一样,在屋脊上使用吻兽。吻兽的形状以龙首为主,有犄角、耳朵、眉、眼、口、舌、牙、卷毛与草胡子。吻兽固定在屋脊两端,龙首向内而口口相对,故而称“吻”。

贝子与公的府门不可以使用吻兽,只能使用望兽。望兽的形状与吻兽近似,也是龙首的形状,只是头向外,因此称“望”。在等级上,望兽低于吻兽。因此,王府和贝勒的府门可以用吻兽,贝子和公的府门只能采用望兽。在《红楼梦》中,宁国公与荣国公虽然不是宗室封爵,但是在爵位的等级上,与宗室中的公爵相类似,故而可以用望兽。黛玉眼中的“三间兽头大门”,其含义便是这样。

在封建时代,贵族的府门日常是不开启的,只有在重大日子、重要人物来访的时候才打开,平常只走府门两旁的角门。黛玉进入荣国府时,“只进了西边角门”,便是这个原因。而且同样由于这个原因,在黛玉的视域里,才会出现“十来个华冠丽服之人”,列坐于大门之前。在这样的门前,黛玉想到的是:“这是外祖母之长房了”,只是单纯的客观判断,没有刘姥姥那样的压抑与卑微。

在第六回里,刘姥姥带着外孙子板儿,来到荣府大门的狮子前面,“只见簇簇的轿马,刘姥姥便不敢过去,且掸了掸衣服,又教了板儿几句话。而后蹭到角门前”。同样的门,在黛玉的眼中,突出的是形制,是“三间”与“兽头”;在刘姥姥的眼中突出的则是大门前面的“狮子”。作为大门的附属物,狮子要放在大门之前。来到“荣府大门狮子前”,说明刘姥姥还没有接近荣府的大门,便感到压力而“不敢过去”,只能蹭到角门向那里的人问话。“只见几个挺胸叠肚指手画脚的人坐在大凳上,说东谈西呢。”对这些人物,刘姥姥很是谦卑,向他们贺道:“太爷们纳福!”众人打量了她一会儿,都不瞅睬,半日方说道:“你远远的在那墙角下等着”,一会子周家“有人就出来的”。

同样是奴仆,在黛玉的眼中,不过是华冠丽服、衣着鲜亮而已,而在刘姥姥的眼中却是“挺胸叠肚指手画脚”,一派豪奴气焰。毫无疑问的是,这些奴仆已然融进贾府,成为贾府大门的组成部分,而大门当然是一种地理,一种微观之微观的人文地理,在不同身份的人物面前,其背后潜藏的文化内涵竟然如此不同,是可以使读者深深惊异的!

文学地理的审美内涵也值得重视。

南宋祥兴元年(1278)文天祥兵败被俘。次年正月,在押解的船中,文天祥写了一首诗:

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

诗的题目是《过零丁洋》。此诗的背景是,元军统帅张弘范逼迫文天祥“作书招谕”在崖山抵抗的宋军,被文天祥严词拒绝。他说:“吾不能救父母,乃教人叛父母,可乎!”说罢,将这首诗持示张弘范。读了以后,张弘范沉默不语,不再逼迫他了。不久,将文天祥押送大都,囚禁在兵马司的土牢里,至元十九年(1283),文天祥在柴市就义。

文天祥的《过零丁洋》影响深远,其所传达的爱国主义精神,已然融进中华民族的血液里,为所有热爱祖国的人们所铭记。在诗中,文天祥回顾了自己一生的遭际,而其中“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”则是他戎马生涯中的重要片段。其一是,景炎二年(1277),文天祥在江西兵败,从惶恐滩一带撤往福建;其二是,在广东南海,文天祥被俘,途经零丁洋,此诗的题目便由此而来。

具体而言,惶恐滩,位于江西的万安县内,历史上,赣江有十八处险滩,惶恐滩是最后的一滩,江湍水急,暗礁林立。苏轼贬官岭南时路经此地,写了一首《八月七日初入赣过惶恐滩》的诗,其中有这样两句:“山忆喜欢劳远梦,地名惶恐泣孤臣”。由于是被朝廷放逐,因此苏轼自称孤臣,心境是凄惶的。但是,毕竟还有家乡的“远梦”,家与国是完整的。相对苏轼,文天祥则是家、国俱碎,“风飘絮”“雨打萍”,其“惶恐”之情难以言尽,更何况是在羁押之中的零丁洋上漂泊呢?零丁洋,位于珠江入海口,北起虎门,南抵港、澳,亦称伶仃洋。伶仃,是孤独飘零的意思。在江西,文天祥虽然打了败仗,但还有战友相伴,今天呢?形单影只,只能在孤寂之中深深叹息。

中国的传统诗学,向来讲究“寓情于景”与“借景抒情”,所谓“一切景语皆情语”者是也。“景”为何意?“景”就是地理空间。文天祥将自己遭遇的“惶恐滩”与“零丁洋”这两个最具代表意义的地点,作为“惶恐”与“零丁”心境的写照,一语双意,并蒂同枝,从而将地理空间提升到诗学范畴,传达出一种强烈的人文情怀与审美意识。

作家的现实地理与文学地理

1923年8月2日鲁迅偕夫人朱安,离开八道湾11号,搬到砖塔胡同61号居住。在这里,鲁迅居住了将近10个月。

八道湾11号是一座大宅,大门前面有一座很大的前院,鲁迅的朋友说,可以在那里开运动会。11号是标准的大四合院,有前后三进。计有:倒座九间(包括一间大门)、正房三间、后罩九间,东西厢房各三间。总计26间(不算大门)。其中正房的中间是堂屋,是全家人吃饭聚会的处所,东次间住鲁迅的母亲鲁瑞,西次间住鲁迅的夫人朱安。堂屋背后接出了一间三面有玻璃窗户的平顶小房子,北京人称灰棚。鲁迅住在前院的倒座里,为了节约煤,冬季便住在灰棚里。宫门口西三条鲁迅故居北房堂屋背后,也有这么一座灰棚,鲁迅称其为“老虎尾巴”。周作人与周建人住在后罩房里——周作人一家住西面三间,周建人一家住中间三间,东面三间做客房,俄国盲诗人爱罗先珂就曾经住在那里。一年春天,周作人的女儿若子生病了,一家人陷于忙乱和紧张中,不觉之间春天已然逝去。若子病情好转后,周作人的心情放松下来,在院子里散步,发现“山桃烂漫得开始憔悴了”,爱罗先珂回国前手植的一株杏花“已经零落净尽”,“只剩有好些绿蒂隐藏嫩叶的底下”,而雪白与深紫的丁香却到了盛开的花季。

鲁迅从八道湾搬到砖塔胡同以后,居住环境发生了很大变化,不仅院落狭窄,居室更是狭窄,与八道湾相比可以说是天壤之别。但是在住房的分配上,依旧是八道湾的翻版,北房三间,东间是鲁瑞住处,西间是朱安住处,中间做客厅兼餐厅。因为环境湫隘,鲁迅的大量书籍只能装在木箱里,还有一部分暂时存放在教育部。鲁迅其时正在撰写《中国小说史略》的下半部,需要查阅大量资料,翻找起来十分不便,每次都要打开书箱,取出书籍,之后再把书籍放回书箱,其烦恼可以想见。

在61号,鲁迅创作了两个短篇:《祝福》与《幸福的家庭》。后一篇,讲述一个住房窘迫的年轻人,在写作之时屡屡被琐事所扰。一次是卖劈柴的来了,妻子买了25斤劈柴,放在什么地方呢?房屋实在狭窄,只有堆在床下,“川流不息地进来”。还有,北京人的冬储菜,普通百姓离不开的大白菜,也送来了,放在什么地方呢?当然也只能堆在这唯一的房间里:

就在他背后的书架的旁边,已经出现了一座白菜堆,下层三株,中层两株,顶上一株,向他叠成一个很大的A字。

在这篇小说中,房子是一个让人物始终纠结的问题。在他看来,“幸福的家庭”必定住房宽裕,有卧房,还要“有一间堆积房”,“白菜之类都到那边去”,而且必定有书房,而书房的门永远是关着的:“有事要商量先敲门,得了许可才能进来”,“现在假如主人坐在自己的书房里,主妇来谈文艺了,也就先敲门”。在八道湾,鲁迅有三间大大的书房,现在是一间也没有了,今昔对比,当然是强烈、伤感的。小说人物如此纠结于书房或者有鲁迅本人的客观原因吧?

在鲁迅的小说中,描写居住窘迫的只有《幸福的家庭》一篇。这里面自然有多种原因,但是居住环境的剧烈变迁,现实地理所构成的“场”,难免不在小说中有所反映,这是创作规律,鲁迅也难以避免。刘勰在阐述情感与文辞的关系时说:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。”文学地理也是如此,作家在现实之中感受“场”,通过文字描绘“场”,从而形成“二度场”,进而制造“场感”;读者则逆向而行,通过“场感”进入“二度场”,再循此探觅文本之外的“场”,从而在新的维度,对作家的文本进行观赏、批评与解读。文学地理的价值与关键之处就在这里。

(作者为中国散文学会副会长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制