佛教起源于古印度,两汉时期传入我国。不同宗派的印度高僧,相续来到我国传教译经,使佛教迅速在汉地传播开来,逐渐形成了完整的流派体系,并涌现了大批的佛僧翻译家。清朝是统一的多民族国家,佛典翻译活动进一步发展,这时期不同民族的鸿儒硕士,在清政府的组织下积极参与其中。清代官方译经以各民族文字互译为主,所译的佛典囊括了藏、蒙、满、回等多民族文字,体现了清代文化建设的特色。

清康熙二十二年(1683)康熙皇帝谕令刊刻译自梵文的藏文《甘珠尔》,开清代政府敕令翻译刊刻《大藏经》之先。此后雍正、乾隆帝陆续敕命编修刊印,至乾隆十四年,由清政府主持译刻的藏、蒙、汉三种民族文字的《大藏经》,都已经出版颁布,唯独没有满文的。乾隆在他的《御制清文翻译大藏经序》中道:“梵经一译而为番,再译而为汉,三译而为蒙古,我皇清主中国百余年,彼三方久属巨仆,而独阙国语之《大藏》可乎?以汉译国语,俾中外胥习国语,即不解佛之第一义谛,而皆知尊亲上,去恶从善。”故立志要译刻满文《大藏经》。

满文《大藏经》于清乾隆三十七年(1772)开始译经,历经十七年,终于在乾隆五十五年(1790)译经完毕。

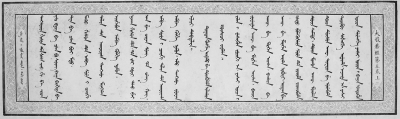

清乾隆朝内府木刻朱印满文《大藏经》,用当时已经出版的汉文《大藏经》及藏文《甘珠尔》为底本,翻译刊刻而成,含经、律、论三大部分。“大藏”的名称由梵文汉译而来,意为佛教经典包含蕴藉佛法无量的法义。本经清代称《国语大藏经》,共108函(夹),贝叶夹装,每函经箧,由经叶、经板、经衣所组成,收佛教经典699种,计2466卷。如今,故宫博物院图书馆收藏76函(夹)、605种33750页,台北故宫博物院收藏32函(夹)、800余卷。

木刻朱印满文《大藏经》的经叶,长73厘米,宽24.5厘米,正反两面以朱文刷印满文,每函173叶至728叶不等,每张经叶依序整齐叠放好后,则可以在其侧面形成精美绝伦的泥金彩绘,依次为法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长八吉祥图像。

每函的护经板分为内外两层。外层上下各一块朱漆描金木质经板,其正面由左至右以泥金彩绘出八吉祥图案。内层上下各一块明黄色织金锦面木质护经板,顶上护经板的反面装饰庄严华丽,依次由金、黄、红三色丝绸覆盖,并塑有顶礼佛、顶礼法、顶礼僧的泥金满文敬语。两侧各彩绘佛像一尊。每尊佛像左下角以满文、右下角以藏文同时书写佛名号。再以满、藏、蒙、汉四体金字恭题该函(夹)、经名以及经叶数码。内层底板的装饰与顶板相似。将内外两层的护经板合起来,经叶合夹好以后,以丝质经索捆扎,然后再用黄色丝绸经衣包裹,就成了完整的一函经箧。

满文《大藏经》译刻刷印后,留下了大量珍贵的满文《大藏经》经板实物。原藏清字经馆,清嘉庆四年(1799)为恭纂清高宗实录,将清字经馆改为实录馆,板片随之搬入午门。现存经板五万块左右,完好地保存于故宫博物院图书馆。

另外,大藏刊行后传世不多,据清内府档案记载当时也仅刷印了12部,颁赐全国各重要佛教寺院,能保存至今的少之又少,除了本经现仅知承德殊象寺收藏1部,西藏拉萨布达拉宫收藏1部,日本东京帝国大学收藏1部(因地震火灾已残其大半),法国巴黎图书馆收藏1部。

在清代陆续译刊的几部大藏中,满文《大藏经》不仅具有一般图籍的意义,同时兼为雕版印刷史上的艺术珍品。它集写绘、织绣、刊刻和刷印等各种特色工艺于一身,而其装潢之精、绘刻之美,均一丝不苟,独具风格,尤其经叶中泥金彩绘佛像,更是鬼斧神工、极为珍贵,实为我国历代编刊图籍所少见。清代满文《大藏经》的译刻,不仅使我国少数民族的语言及思想得以保存,同时也有助于东方文明的保护与传承,因此就其稀缺程度而言,可以说满文《大藏经》是清代编纂《四库全书》之后的又一巨大文化工程,是一部举世罕见的珍贵资料,为研究我国少数民族语文化及其宗教信仰,提供了内容丰富的珍贵史料。

(作者单位:故宫博物院图书馆)

本栏目由本刊与故宫博物院合办

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇