冬季乃阳气发生之时,而“羊”正与“阳”谐音,所以很早的时候羊已经被当作新年吉祥的使者,斑驳的岩画、厚重的青铜器、汉代的铜灯、唐代的陶器,直到当今的年画、剪纸等民间工艺品,随处可见羊的各种形象。

早在东汉许慎的《说文解字》里就写道:“羊,祥也。”并由此确立了千百年来羊在祥瑞文化中的地位。而我们耳熟能详的“羊大为美”“鱼羊为鲜”等语汇也都表现出人们对于羊非同寻常的好感。而在绘画领域,羊这个题材也由来已久,在古代中国经历了漫长的历史变迁。

明代万历年间,每逢冬至来临,除了皇帝要按照礼制出郊祭天之外,宫中上下也要悉心准备以示庆祝。一个重要的工作,便是在主要的宫室之中悬挂“绵羊引子画贴”。从现存的作品来看,所谓“画贴”主要可以分为绘画和缂丝两类,颜色都十分艳丽。这些被后人俗称为“绵羊太子”的画作看上去富贵而精美,其画面大都描绘一个头戴皮帽,衣着华贵的男孩与羊相伴的场景。有些作品中的男孩还回首微笑,肩扛梅枝,挑着装有喜鹊的鸟笼,寓意“喜上眉梢”;还有些作品则在背景处理中进行了改良,增加了羊群的形象以进一步增添喜庆的氛围和祝愿的力量。对照文献记载,这些“绵羊太子”图无疑具有类似于年画的时令性质,而大量的同类作品遗存则显示出这种图像在当时社会的流行。

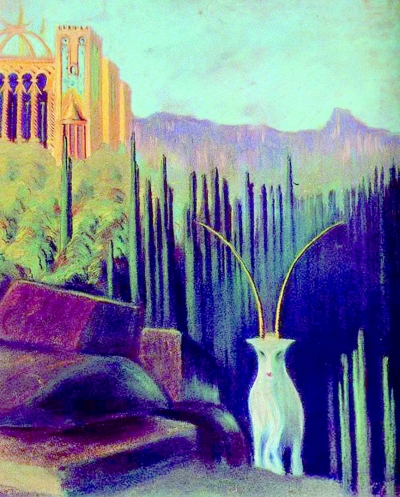

公元五世纪,当北魏的地理学家郦道元来到今天的内蒙古阴山地区考察黄河时,发现当地“山石之上,自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也。”他所发现的正是今天赫赫有名的阴山岩画。这片据说出自北方游牧部落之手的早期绘画遗迹,可能保留了我国最早的羊画。我们看到其中所描绘的山羊形象,以简率有力的线条造型,勾勒出山羊的侧面轮廓。尤其强调山羊的双角,仿佛昭示着羊的矫健。羊是游牧部落最重要的财产之一,将它的形象刻画在岩石上,寄托了人们对于畜牧兴旺的愿望。在很长一段历史时期中,羊是与游牧部落文化息息相关的,甚至成了北方草原文明的符号之一。

把羊作为画面配角的做法直到南宋时期才逐渐发生改变。南宋初期的画家李迪,是一个乐于表现社会生活风俗的画家,擅长画牛。传世作品中一件名为《春郊牧羊图》的无款册页,被认为出自他的手笔。这件现藏于美国大都会艺术博物馆的册页,虽然仍叫“牧羊”,却难觅牧羊人的踪迹。观者需要仔细分辨,方能在画面左侧的柳树枝杈间找到那个背对着观众,正在攀爬的牧童。画面的中心位置描绘了大大小小不同花色的羊十八只,这些羊三五成群,分布于画面的前景与远景间,或行进,或休憩,或哺乳,或驻足,整个画面充满了盎然的生意和闲适的情趣。无论从构图还是内容上来看,这件《春郊牧羊图》都有其重要的转折意义。人类退居画面的边缘,羊开始成为画面的主角,同时,以哺乳形象为标志的子母羊出现了——而在我们所惯常看到的画面中大都是角长雄健的雄性山羊形象。显然,李迪笔下的羊群更具生活气息,已经不再是具有象征意义的符号。

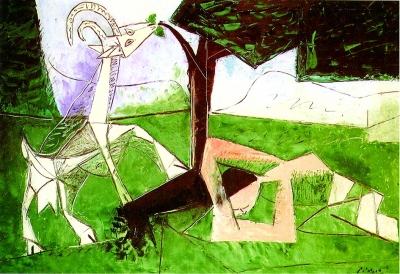

彻底完成这种转型的画家是略晚于李迪的画院画家陈居中。其今藏于北京故宫博物院的《四羊图》册页堪称画羊史上的经典。在这件册页中,画家在较为简单空旷的环境中,刻画了四只动态各异的羊。其中一只羊伫立于高处,俯视着低处正在嬉戏的三个同伴。而那三只活泼的羊,一个昂首抬脚,一个低首前行,还有一个侧身而望,四羊之间互为顾盼,联系密切。《四羊图》的价值在于它是一件纯粹刻画羊的绘画。不仅人物彻底消失于画面,就连背景也十分简约,画家跳出了“牧羊”题材的旧有窠臼,着力表现羊本身的俊美和活泼。

元代最为重要的画羊作品是出自赵孟之手的《二羊图》。其画面仅仅描绘了一左一右两只羊,但它们品种不同,毛色不同,动态和神态也截然不同。右边的山羊,低首扭身而立,略微分开的双腿给人以即将猛然昂首的动感;左边的绵羊正扭头望着一旁的山羊,神态傲慢而雍容。这种对于羊的内在神态的刻画,在赵孟的笔下可谓登峰造极。可惜的是,后来的画家再也无人续写《二羊图》的辉煌,专门描绘羊的绘画传统有如昙花一现般盛极而衰。一个心照不宣的原因可能是,“羊”与“降”谐音,而这在当时饱受外族高压统治、不愿屈服的汉族士人看来是急需避讳的。当明王朝重整国家于繁荣一统,羊又逐渐回归为送来吉祥、迎春纳福的使者,化身于那一张张“绵羊引子画贴”之间了。然而,自李迪、陈居中和赵孟以来所创立的那一种羊画传统逐渐被掩盖于这年节庆贺的欢喜氛围之下。不过,对于大众来说,羊的吉祥寓意早已深入人心,绘画本身也并非只是自娱的产物。如果画中的羊能够给观众们带来愉悦的享受和美好的祝福,那便足够。

(作者为中央美术学院人文学院图书馆教师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制