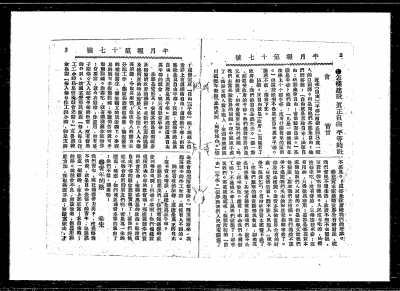

编者按

11月25日,位于上海武康路113号的巴金故居迎来了一批又一批的客人,这一天,巴金先生诞辰110周年,这一天,人们以各种方式纪念巴金。众多的纪念方式中,重新阅读巴金,无疑是最贴切的。今天,我们为什么重读巴金,今天,如何看待巴金的精神遗产,巴金故居常务副馆长周立民应本版之邀,和读者一起重读巴金。

我不知道,有那么多荣誉、头衔、议论、评价乃至传说,加在巴金先生的身上,我们是否还有可能拨开迷雾看清他;我也不清楚,今天的一切是否都是巴金先生想要的。也许,我们根本就不理解他,但我们都义正辞严地冒充了他的知己,或者自以为是地总结了这个概括了那个,并认为这就是他,这就是他的一切。作为读者,我当然有权利根据自己的看法来评价他,然而,我也常常提醒自己,这只是我想象中的他。一个活生生的人,被抽象为某种符号,是幸运也是一种不幸。所以,多年来,我总是试图把这个人还原到他原初的环境中,去看他的所思所想;同时,也把他放到我们当下的生活环境里,去体味他可能带给我们的生命启示。“在今天,我们如何看待巴金的精神遗产”正是这样的追问。

对于这个问题,巴金和他的作品能够给我们提供很多种回答的可能。就我个人而言,以下的几点印象最为深刻:

“讲真话”已经成为民族共识,但它尚需成为我们个人的道德律令

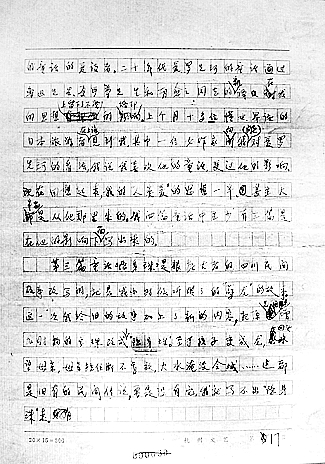

三十多年前,巴金举起“讲真话”大旗时,很多人都不理解,还有人以为家丑不可外扬。其实这不过是巴金从五四前辈手中接过的火炬,鲁迅先生在1925年就呼吁作家应当撕下“瞒和骗”的假面,“真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉来。经历过十年“文革”,对自己的人生经历重新反思时,巴金对于“讲真话”有了更为痛切的体会,于是有了那本厚厚的大书《随想录》,在这里他声嘶力竭地呼吁讲真话,义无反顾捍卫讲真话的权利。他也曾为不被理解而感到孤独,为遭受误解而忧愤,可是,晚年的巴金是在不断地挤出历史留给他的脓血,疗治岁月的创伤,更为重要的是在这一过程中净化自己的灵魂。

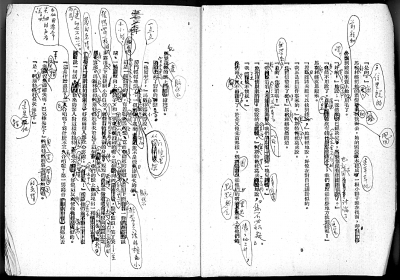

有必要,再认真梳理一下,什么是巴金所说的“真话”?巴金说:“我想起了安徒生的有名的童话《皇帝的新衣》。大家都说:‘皇帝陛下的新衣真漂亮。’只有一个小孩子讲出真话来:‘他什么衣服也没有穿。’”巴金一针见血点破“说真话”的秘密,它不需要多高的门槛,连个小孩子都能做到:只要有孩子那样纯洁的心,只要把自己看到的直接讲出来。真实地表达自己所看所思,这是巴金所说的“讲真话”的第一层意思。巴金所说的“讲真话”的第二个层次是不讳疾忌医,而要直面真相。他认为:“如果有病不治,有疮不上药,连开后门,仗权势等等也给装扮得如何‘美好’,拿‘家丑不可外扬’这句封建古话当作处世格言,不让人揭自己的疮疤,这样下去,不但是给社会主义抹黑,而且是在挖社会主义的墙脚。”“据我看,最好是讲真话。有病治病;无病就不要吃药。”“讲真话”的第三个层次是讲独立思考过的话。许多人并非刻意说谎,却充当了假话的传播者,还有人把假话当作真理,这种盲目性反映了当事者缺乏独立思考,否则不会轻易人云亦云。巴金说:“过去我写过多少豪言壮语,我当时是那样欢欣鼓舞,现在才知道我受了骗,把谎言当作了真话。”缺乏独立思考,头脑空空,填满它的只是别人灌输给你的套话,讲套话和谎话成为一种常态,头脑就会更僵化,“独立思考”反倒成为不安全的异端,这是最可怕的。“讲真话”的第四个层次是言行一致。这是巴金晚年孜孜以求的目标,也是“讲真话”的最高境界。言行一致,意味着坚持所信、捍卫真理的勇气、信心和行动;意味着语言不是终结,行动才是检验语言价值的最终标准。在晚年,他从未因有多少读者的喜爱、获得多少荣誉而沾沾自喜,反而不时为未能做到言行一致而痛苦不已,“真话”在他不仅仅是语言,而是一种内心的道德律令。

我欣喜地看到,他当年翻来覆去的呼吁总算有了回应,“讲真话”如今已经成为民族的共识。在今天,不论出现什么事情,大家首先要求的就是基于事实的“真相”,大家更欢迎发自内心的真情,宽容带有个性的个人话语,与此同时,人们对于“假”“大”“空”表现出空前的厌恶,“假话”的市场越来越小,讲假话越来越受到鄙视。但是,这并非就意味着真话畅通无阻,假话就没有滋生的土壤,在讲真话的路上,仅仅有共识恐怕还不行,更需要每个人的行动和卫护。更为重要的是巴金并非是在要求别人讲真话,而是首先要求自己讲真话,清算自己讲假话的旧账,他没有把自己打扮成一贯正确的圣人,而是把自己的耻辱摆在大家面前告诉大家不要犯同样的错误。“讲真话”在他是一种个人内心的道德律令。我想,我们每一个人只有做到这样,真话才算落地生根,否则仅仅要求别人讲真话、自己却在大讲假话,以这样的双重标准为人处世,那是更可怕的虚伪。在这一点上,我们需要回到巴金的精神原点上去,讲真话,从我做起。

反强权,争自由,是巴金一生的精神主线,也应当成为每一个人的独立标准

巴金在五四启蒙精神的唤起下觉醒,在法国大革命的民主、自由的氛围的熏陶中成长,在20世纪中国风云变幻的现实中成熟。在他的百年人生中,有着丰富的内涵,但是反强权,争自由,始终是巴金的精神主线。他不是没有过迷茫,甚至还一度成为一个“奴在心者”,但是不论经过怎样的曲折,他还是回到了这条路上来,他要做一个独立的人,一个拥有人的天性、真情、理性,同时又积极为群体的事业奉献并在其中实现自己价值的“个人”。他一直梦想“能够生活在一个不需要任何强制的社会中”,“没有强制的生活当然就是自由,也就是指有一个机会可以过最适于你的生活。”我们没有理由嘲笑这种梦想的乌托邦性,因为它表达了人类的天性和世世代代追求的心愿。与此相对的是丢掉这样的梦想,失去这样的自由,甘愿成为一个驯服的“奴隶”,巴金从作品到行动,都在反省、批判这种随时都潜藏在社会中和我们个人性格里的因子。在他1932年所写的小说《海的梦》中,虽然巴金虚拟了一个岛国和异族人入侵的故事,值得注意的是作者在小说中,表达了更为复杂的另外一层意思,当奴隶的反抗无效时,或者现实的压迫让他们绝望时,他们会安于现状,失去反抗之心,甚至还会告密,主动放弃对自由的追求而选择“苟安”。可是,像巴金后来不断地告诫我们那样,没有人会赐予你自由,他要靠自己去争取:“作家们用自己的脑子考虑问题,根据自己的生活感受,写出自己想说的话,这就是争取‘创作自由’。前辈们的经验告诉我们,‘创作自由’不是天赐的,是争取来的。”但是,只有一个独立的、有尊严的人,才会去争取自由,而“奴隶”则是不需要这些的。

或许,今天,巴金谈论的这些问题的前提都不存在了,我们享受着阳光和呼吸着自由的空气,然而,我们对于强权的某种警惕不可或缺,正如对于自由的某种捍卫一样。当今之世,科学如此发达,信息铺天盖地,商业的操控几乎到了为所欲为的地步,各种威权也无所不在,唯独“人”仍然是渺小的、无力的,是淹没在一片汪洋大海中任凭你怎么挣扎和呼喊都不被看见、听见的,想一想,究竟我们是“主人”还是“奴隶”这样的问题,有时候是不寒而栗的。尽管,各种势力已经变得更隐蔽,不是以直接对峙的方式出现在我们的生活里,但是他们使用了各种麻醉剂,把我们变成醉虾、喂养细腰蜂的青虫,则更为可怕。对此,巴金的前辈鲁迅也有过提醒,让我们不要陶醉于某种小安危和小悲欢:

现在入了哪一时代,我也不了然。但看国学家的崇奉国粹,文学家的赞叹固有文明,道学家的热心复古,可见于现状都已不满了。然而我们究竟正向着哪一条路走呢?百姓是一遇到莫名其妙的战争,稍富的迁进租界,妇孺则避入教堂里去了,因为那些地方都比较的“稳”,暂不至于想做奴隶而不得。总而言之,复古的,避难的,无智愚贤不肖,似乎都已神往于三百年前的太平盛世,就是“暂时做稳了奴隶的时代”了。(鲁迅《灯下漫笔》)

或许,我们正乐颠颠地暂时做稳了“奴隶”而不自知呢!经常有人问鲁迅的价值、巴金的意义这类问题,我觉得有他们的文字在,就是让我们从眼前看到过去、也可以从过去看到眼前,让我们看看自己身后没有进化掉的尾巴,也许这就是他们存在的意义。

爱真理,爱正义,爱人类,在个人的悲欢之上,我们心中当有大爱,才能做一个“大”人

巴金曾经反复说过:我们的前辈高尔基在小说中描绘了高举“燃烧的心”在暗夜中前进的勇士丹柯的形象,小说家自己仿佛就是这样的勇士,他不断地告诉读者:“文学的目的是要使人变得更好。”在许多前辈作家的杰作中,我看到一种为任何黑暗势力所摧毁不了的爱的力量,它永远鼓舞读者团结、奋斗,创造美好的生活。我牢记托尔斯泰的名言:“凡是使人类团结的东西都是善良的、美的,凡是使人类分离的东西都是恶的、丑的。”(《核时代的文学——我们为什么写作》,《巴金全集》)这里呈现出的是巴金之“大”,将“我”融化在这样的“大”之中,生命才有光彩,才不仅仅是一粒种子、一介微尘。巴金曾这样描述他认为的“梦”与“醉”:

我从前说我只有在梦中得到安宁,这句话并不对。真正使我的心安宁的还是醉。进到了醉的世界,一切个人的打算,生活里的矛盾和烦忧都消失了,消失在众人的“事业”里。这个“事业”变成了一个具体的东西,或者就像一块吸铁石把许多颗心都紧紧吸到它身边去。在这时候个人的感情完全融化在众人的感情里面。甚至轮到个人去牺牲自己的时候他也不会觉得孤独。他所看见的只是群体的生存,而不是个人的灭亡。

将个人的感情消融在大众的感情里,将个人的苦乐联系在群体的苦乐上,这就是我的所谓“醉”。自然这所谓群体的范围有大有小,但“事业”则是一个。(《醉》,《巴金全集》)

凡宰特的一段话,巴金在不同时间和场合曾反复地引用。1943年,在与赖诒恩神父关于“道德与生活”争论时,他是这样说的:

道德必须帮助维持生存,求得最大的幸福和繁荣。人类活着除了维持生存,发挥力量,追求、创造或实现全体的幸福和繁荣外,还有什么呢?……既说“人民”,当然指大多数的人,对于他们,的确应该把生活的标准提高到这样的程度:人人有饭吃,有衣穿,有屋住,有书读,有工做这五点。一个没有受过高等教育的意大利鱼贩子说过:“我希望每个家庭都有住宅,每个口都有面包,每个心都受教育,每个智慧都得着光明。”这是一个平民对提高生活标准的呼吁。谁能够反驳他的话?这简单的话语里面不是闪耀着爱与正义的观念么?这不是人类追求的目的,这不也是道德的目的么?(《一个中国人的疑问》,《巴金全集》)

巴金所追求的总是“每个家庭”“每个心”,而不仅仅是他“个人”。如今是个讲“个性”、要“个人”的时代,但是如果“个人”的脚下没有根、没有大地,那不过是随风飘荡的蒲公英,那个“个性”不过是别人的推销品或时代风潮的招贴而已,究其实质,那是个人的“自杀”而不是生命的升华。那么,我们真的需要问一问自己:我的“事业”是什么,我的“信仰”又是什么?在一个过分物质化的时代,我们还需要反省:在物质、现实、功利之上,在我们的生命中是否还有超越性的东西?柴火可以暖身,但情感和精神可以暖心,那些看不见摸不到,无法用金钱计数的东西,不仅是不可或缺的,而且还可能是生命里最重要的。

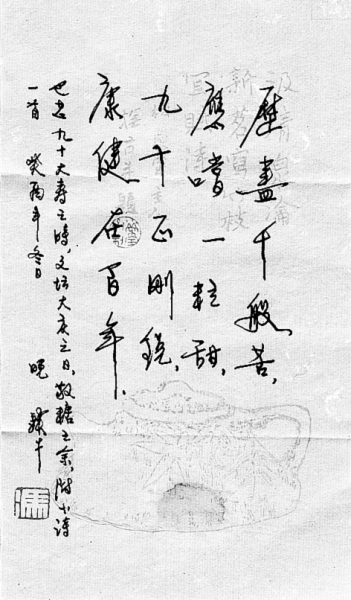

巴金一生不放弃理想、追求、光明的呼号,他所提倡的这些,却是让个人的生命走向永恒的大道,从这一点而言,这是一个高调的巴金。然而,在现实生活中,他又是那么朴实、真诚,那么低调,这样的精神追求和脚踏实地的生活态度,本身就应引起我们的反思。

巴金的精神遗产和思想命题,不是放在博物馆里的标本,而在当下仍然有着生命力

更重要的是,它们都具有未完成性,需要我们从自身做起,这需要一个漫长的时间和过程,才有可能达到巴金所提议的标准。其实,对于巴金本人也是一样,他说从小就不满足于现状,一直在探索人生的道路。到晚年,他也在声称要向老托尔斯泰学习,我认为两个人在精神气质上很相似的一点就是,那种人生探索的热情、冲动甚至焦灼,自始至终贯穿在他们的精神世界中,不管是在默默无闻时,还是名满天下之日。一个生命倘若没有这样的生长、蜕变,不经过一股股激流的冲刷,那么它的肉体虽然存在着,精神却已经死亡了,成为活死尸。我们要反抗这样的宿命或圈套。

在前两年,我曾这样讲过:不论社会发生了什么样的变化,鲁迅还是鲁迅,巴金还是巴金,他们的名字永远署在自己的作品上,他们那一代人是否过时了,是否与我们还有关系,更多的并不是取决于他们,而是取决于我们每一个人,取决于我们的选择。如果你生命中只有一个现实的世界,整天忙忙碌碌、处心积虑都是为了现实利益的增长,他们对你就不会有意义;如果你在现实的世界之外,企图为自己找到一个精神的世界、记忆的空间和历史的纵深,那么,他们就与你很亲近。这不是被动地接受,而是每个人敞开内心自愿地迎接。正如巴金先生所阐释的“生命的开花”一样:“我们每个人都有着更多的思想,更多的同情,更多的爱慕,更多的欢乐,更多的眼泪,比我们维持自己的生存所需要的多得多。所以我们必须把它们分散给别人,并不贪图一点儿报酬。否则我们就会感到内部的干枯,正如居友所说:‘我们的天性要我们这样做,就像植物不得不开花一样,即使开花以后接下去就是死亡,它仍然不得不开花。’……”这是生命的自愿和自觉的行为,当我们觉得我们“不得不”去了解、认识、理解他们的时候,当我们不能漠视自己“内部的干枯”时,我们的内心就会召唤他们。此时,我们在成长、在成熟——因为在我看来,他们的精神遗产是人类文明长河中的一部分,如果我们的精神血脉与他们能够融合到一起,不仅是一件无比自豪的事情,而且也将是我们“生命的开花”。我们的生命从此将不再是一个干瘪空壳,因为在我们的背后站着无数精神巨人,有他们在,我们面对现实的眼光、心态会大不一样。

在克鲁泡特金逝世之后,巴金曾这样评价他:“历史会把克氏的肖像不加修饰地画与后代的人看,如像一个反抗社会不公道的人,一个为工人争自由的战士,一个无限地爱人类的人。”或许将来有一天,醒过来的人们会这样评价巴金,但这些对巴金毫不重要,相反,对于我们每一个人倒是更重要,因为,我们总得问一问自己:我究竟要做一个怎样的人?

(图片均由演讲人提供,本报记者颜维琦参与整理文字)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制