演讲人:董 平 时间:11月7日 地点:浙江大学西溪校区

主持人语

任少波(浙江大学党委副书记):

光明日报的《光明讲坛》版,是推广人文社科学术成果的一个重要平台,吸引了国内外众多人文社科知名学者积极参与。长期以来,《光明讲坛》一直关注着浙江大学专家学者的最新研究成果。此次邀请董平教授演讲王阳明的“知行合一”之学,已是《光明讲坛》第二次走进浙江大学。

浙江大学是我国学科最为齐全的高水平综合性大学之一,拥有丰富的高水平学科资源。更重要的是,我们有一大批杰出的老师和学者潜心学术、孜孜以求,董平教授就是其中的优秀代表。董平老师多年来在中国哲学史、宋明理学、浙东学派以及佛教哲学等方向开展研究,造诣深厚,成果丰硕。他主讲的教育部首批网络公开课《王阳明心学》,广受欢迎。今天请董平老师来讲王阳明的“知行合一”之学,也是对他学术成就的另一种肯定。

王阳明(1472—1529年)的学说诞生后,对中国以及日本的思想界都产生了重要而深刻的影响。经过现代视域之下的重新诠释,作为王阳明思想体系核心内容之一的“知行合一”之说,仍然有其独特的现实价值。我今天大致讲三方面内容:一是王阳明为什么要提出“知行合一”之说,二是“知行合一”的基本内容,三是“知行合一”的实践境界。

“知行合一”与朱子

到了王阳明的时代,朱熹思想的知识化倾向变得更加明显,理学本身“成为圣人”的目的指向更加模糊,“理论知识”与“生活实践”之间原有的相辅相成的密切联系被割断了。明代中叶思想界的这种一般状况,正是王阳明提出“知行合一”之说的基本背景。

王阳明的思想是宋代以来理学发展的一个新阶段,是理学整体结构的一个部分,因此讲王阳明的“知行合一”之说,不能脱离这一基本背景。

中国传统的思想学说,从来都不是在纯粹理论兴趣引导之下产生的纯粹理论形式,不论哪个时代的思想,都内含着对现实社会问题的深沉关切,也都有一个可以被现实生活所还原的实践维度,这一点在理学时代体现得尤为清晰而强烈。

理学实际上隐含着一个在理论上要努力解构的对象,那就是佛教。佛教作为一种宗教,不仅有一个以信仰为核心的完善的理论体系,而且还有一个为达成其信仰目的的完整的实践体系。理学要消解佛教,实质上就面临着一个以儒家思想为核心的信仰体系重建的问题,其次则是为达成这一信仰目的而展开的行为实践体系之建构的问题。就前者而言,“圣学”或“圣人之道”“圣人之学”便成为首要的关键词,就后者来说,“工夫论”便成为理学各家都特别强调的独特的方法论。从周敦颐开始,理学的任何一家都突出强调其“圣学”目的,“学以成为圣人”也就成为理学的共同目的。但如何才能成为圣人,各家观点便不尽相同。譬如从杭州到北京,坐火车、坐飞机、坐汽车甚至走路都可以,但采取了不同的方式,我们沿途所看到的景致就一定各不相同。也就是说,理学虽然有其整体目的的一致性,但由于不同的思想家对其实现目的之方式的不同预设,终究会导致其思想结构与面貌的差异。所谓“工夫论”,简单地说,就是达成圣人目的的方式或者手段。在理学的集大成者朱熹那里,他的思想不仅有对圣人目的的清晰表述、围绕这一目的本身的完整的理论体系,而且同样有完整的、可以付之生活实践的工夫论体系,有很强的实践性。

但有趣的是,元仁宗延祐年间,恢复科举取士,朝廷以朱熹的《四书集注》试士子,朱熹的作品成了科举考试的钦定教材,朱熹的观点就成了士子答卷的立论根据或标准答案,《四书集注》几乎获得“经”一般的地位。而这样一来,朱熹的理学思想体系实际上就被“知识化”了,其原有的实践维度,也就是把目的贯彻于生活的“工夫论”,逐渐被模糊甚至忽视。到了王阳明的时代,朱熹思想的知识化倾向变得更加明显,理学本身“成为圣人”的目的指向更加模糊,“理论知识”与“生活实践”之间原有的相辅相成的密切联系被割断了。明代中叶思想界的这种一般状况,正是王阳明提出“知行合一”之说的基本背景。

王阳明是在“龙场悟道”之后提出“知行合一”之说的,因此“知行合一”也就代表着他第一期思想创新的主要成果。这一观点的提出,一方面是与他个人的生活经验与思想经验密切联系在一起的,另一方面则是与朱熹理学的普遍知识化倾向、以至于“圣学”目的无法在生活实践中获得普遍的有效贯彻这一现象密切联系在一起的。“龙场悟道”的实质,是确立了“心”与“圣人”本质的本原性同一关系,即所谓“心即理”,“圣人之道,吾性自足”。

既然如此,那么王阳明认为朱熹“格物致知”的路向就是有问题的。即便把所谓“物之理”都“格”出来,甚至都穷尽了,又如何能够使自己成为圣人呢?而如果是“心即理”,那么我们所需要做的,就是把心中的理、把圣人的本质表现到日常生活当中而已。在他看来,我们的“心”原本是具足“圣人之性”的,否则我们就不可能成为“圣人”。好比是我们有可能把一个鸡蛋孵出小鸡,但绝不可能把一块同样大小的石头孵出小鸡,原因就在于鸡蛋中是包含了鸡的本质的。人若是要成为圣人,也必须原本就具有圣人的本质。因此,圣人之学如果要回归它的核心目的本身,也就是要成为圣人,就必定是一个实践问题,而不是一个单纯的知识问题。正是关于这一点的确认,使王阳明直接展开了他的“知行合一”之说。按他自己的说法,“知行合一”即是他的“立言宗旨”,他是用这一观点来对质当时的知识界把朱熹学说普遍“知识化”,以至于“析知行为二”,从而迷失了圣人之学的根本目的之弊病的。当然,王阳明也讲,尽管他的“知行合一”是为补偏救弊而说,但知、行的本来状态原本也是一而非二。不论在哪种意义上,“知行合一”的重点都是对于“行”作为实践活动的突出强调。王阳明试图用“知行合一”之说来解构朱熹思想的知识化倾向,来还原圣人之学的根本目的,来展开圣人之学作为生活工夫的实践活动。“知行合一”就是他自己的全部学说所展开的“工夫论”。

“知行合一”的内容

我们今天对“知行合一”的理解,有一种观点认为,就是理论联系实际、理论与实践并是,或把理论运用于实际,这或许算是一种善意的误解。还有一种观点,认为“知行合一”即是“以知代行”的唯心主义,这种观点就相当“不靠谱”了。

王阳明的“知行合一”之说,原是为对治知、行的分离才提出的“补偏救弊”之说,它所强调的恰恰是“行”对于“知”的优先性与重要性,所以根本不可能是“以知代行”。要讲明他关于“知行合一”的观点,我们大致可以从“知”的两方面内涵来看,即“知”作为知识与“知”作为良知。

王阳明提出“知行合一”的缘起原本与朱熹的理论有关。在朱熹那里,知、行问题是作为一个知识论问题,也即是理论知识与行为实践之间的关系问题来处理的。按照朱熹的观点,知、行断然是“二途”,这一点是没有疑问的。但他同时强调,知、行二者具有同等的重要性,一定是不能偏废的。为强调这种同等重要性,他提出了关于知行的基本观点:“论先后,知为先;论轻重,行为重。”知、行就好比是人的两条腿,有先有后,交相并进,才能到达目的地,“若一边软了,便一步也进不得”。在作为知识与实践之关系的一般意义上,朱熹关于知、行的阐释,可以说是相当到位、相当完整并且也是相当辩证的。但王阳明为什么不赞同呢?因为在他看来,正是这个“知先行后”之说,才导致了现实性上的知、行分离,大家都先去做“知”的工夫了,结果是“终身不行”。而“知先行后”,实际上也不符合知行本来的实际状况。因此,他认为所谓“知”“行”,原本就是一个工夫,原本无所谓先后。我们不妨从以下几点来了解王阳明的“知行合一”之说。

“知”作为知识活动的过程或知识的形态,都必须通过“行”来实现。人们关于事物的知识并不是固有的,而是来自于广义的生活实践。就任何一种具体知识的获得而言,获得的过程必然体现为“行”的具体活动;而当这一活动的阶段性终结,便是某种具体知识的形成。因此在这一意义上,“行”是知识之所以可能的根本方式,所以王阳明说:“行是知的工夫。”脱离了这一“知的工夫”,知识的获得与形成是不可能的。举例来说,如果我要获得关于“书法”的知识,那么我就需要把墨磨好、把纸摊开、提起笔来、在纸上书写,如此不断“练习”,我才可能真实地获得关于“书法”的知识。再譬如你问我一些问题,我告诉你说:我这里有一本书,里面有你所需要的全部“知识”,那么你拿到这本书,如何获得其中的知识呢?只有把书翻开,一行一行阅读,读完了,也就自然获得了书中的知识。翻书阅读,同样是“行”。简言之,把知识的获得了解为一个行为活动的过程,把这一过程的阶段性终结了解为知识在主观的形成,是王阳明“知行合一”的基本要义之一。

“行”的实际展开过程,同时即是“知”的表达与体现过程。行为的实践活动显然需要有某种“知”的主导,因此王阳明说:“知是行的主意。”“主意”即是主导性意识,是“知”的一种形式,但“知”作为意识的存在,不仅它本身的存在性,而且它作为“知”的价值也是必须通过“行”的实践活动才能得到真实体现的。在这一意义上,“行”即是“知”的体现,是“知”的价值的实现方式。“真知”就一定能够“行”,不能“行”的“知”,在王阳明看来,就不是“真知”。王阳明曾经谈道:如果一个人可以讲出许多孝顺父母的道理,但他从来都不去做孝顺父母的事,那么我们只能说:这样的人是并不真实知得孝的。若“真知”孝,或孝在他那里是“真知”,那么他一定可以通过行动来体现他关于孝的“知”。再譬如,我问你某个字是否知道,你如果说“知道”,那么你就应当不仅会读,而且会写,否则我就无法相信你是真知道那个字的。一个完整的行为实践活动,不仅要以“知”为其“主意”,而且它本身就是“知”的现实的展开方式,是“知”的完整的体现。“行为知之成”,即是“知”的完成形态。

“知行合一”在知识意义上的展开,它的要点在于把“知”与“行”都看作是一个过程,并强调它们在过程上的统一性。正是在这种“过程”的意义上,“知”、“行”本质上就成为同一过程所展开的两个方面,是你中有我,我中有你,不相分离的。所以王阳明曾说:如果我们真正了解知行的本来状态,那么只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。知到真切笃实处即是行,行到明觉精察处即是知。

强调知、行在人的活动过程中的统一性,我认为正是王阳明“知行合一”真正富有创见的地方。既是讲“过程”,那么就一定有“始”有“终”,这样才是一个完整的过程。而也正是在过程性的意义上,王阳明扩展了“行”的内涵。他曾说:“某今说个知行合一,正要人晓得:一念发动处,便即是行了。”这句话大概最容易受到今天人们的诟病,会把它理解为唯心主义或者批评为“以知代行”。但实际上,“一念发动处便即是行”不过是说“行之始”,而实际展开的行为活动的终止,则是“行”之“成”(终)。的确,王阳明是把“知”作为“行之始”的,并且是把“在主观的行”与“客观展现的行”作为一个完整的统一过程来理解的。我们今天在哲学上把“实践”理解为“主观见之于客观的活动”,这是很全面的。但既然是主观“见之于”客观,那么就应当考虑这样一个基本事实:我们发出一个行为,原本是存在着这个行为的“主观状态”的;而实际的行为活动,只不过是把这个“主观状态”客观化,使它获得一种客观的形式。因此,对于“行”的过程性的全面了解,恰好需要我们把“行”的主观状态或在主观的存在,与它的客观状态或在客观的存在,完整地统一到一起。如果“知”(包括“一念发动处”)是“行之始”,是“行的主意”,那么它也就是客观之“行”的主观状态,或者是“前形态”;而作为“知的工夫”“知之成”的现实行为,就是主观状态向客观维度的展开,在现实性上促成了“行”的主观状态向它的客观状态转变,使它成为一种被实现了的形式。在“行”作为一个完整过程的意义上,王阳明把在主观的“行”(知)与在客观的“知”(行)统摄到一起,一方面是扩展了“行”的内涵,从而把“知行合一”贯彻到底;另一方面则进一步揭示出了知行的本质特征,也就是他讲的“知行本体”问题。所谓“知行的本来体段”,王阳明的确是就其存在的原始状态,也是在主观的存在,来进行论述的。不过他的这一论述,实际上是强调了人的存在的完整性,内在的精神状态与展现于实际生活之中的行为状态需保持其统一性,这是人格完整性的基本要求。

总之,王阳明的“知行合一”之说,反对把知、行分为两截,强调了它们的存在与表现在过程上的统一性,知、行是相互具足、相互圆融的。

上面所说,大致算是“知行合一”在知识论上的意义。在作为知识的获得与知识的实践的意义上,“知行合一”强调了实践的优先地位。实践的过程既使我们获得真知,又使我们把真知体现于现实生活,从而还原出真知的现实价值。当然,王阳明并不只是在知识的意义上来谈论“知行合一”。他晚年提出“良知”学说之后,更在“致良知”的意义上来谈论“知行合一”。也就是说,“知”还有更深一层的“良知”内涵。正是这一内涵的转变,使王阳明的“知行合一”之说开展出了人生的特殊境界。

“知行合一”的境界

王阳明说:你未看此花时,则此花与心同归于“寂”;来看此花时,则花便在心中一时“分明”起来,由此而可知花不在心外。按常识,山岩上的花在山中自开自落,是与心无关的,是客观存在。但王阳明说的“寂”并不是“不存在”,而是事物存在的一种特殊状态。

要了解“良知”意义上所讲的“知行合一”,我们要先简略了解一下“良知”。我们要首先指出:“良知”不是知识,甚至不完全是通常意义上所说的“德性之知”。最早提出“良知”概念的是孟子:“不学而知者,良知也;不学而能者,良能也。”王阳明所讲的“良知”,我觉得大抵可以从以下几个方面来理解:

良知在人的存在既具有绝对性,又具有普遍性,是人人都先天具有的“本心”,是人的本原性实在,是生命本原。因有良知这一本原性实在,人才可能发出各种视听言动的生命活动,实现自我的生命功能。

良知具有本然的“自知”能力,不仅能够实现自我知识,而且能够把它自己体现于一切知识活动,实现对人、事、物之是非的判断,并使我们关于概念、判断、推理等知识活动成为可能。它即是理性的本原。

良知即是“未发之中”,它使我们在日常生活之中喜怒哀乐等一切情感的表达成为可能,它即是情感的本原。

良知本然地知善知恶,能够对一切经验情境中相对价值做出恰当判断,并且使我们能够从事于现实的道德实践活动。它即是德性的本原。

良知作为生命本原、理性本原、情感本原、德性本原,它的存在是先天的、绝对的、普遍的,所以我们说它是我们的“本原性实在”。良知的“自知”在现实性上是通过自我反思来实现的,反思也即是使良知在自我的心灵世界获得本然呈现的根本的有效途径。良知的知善知恶,实质上则是它本身作为绝对的价值中立的经验效用,因此就它自身的本来状态而言,它必定是超越于相对善恶,或者说是“无善无恶”的。譬如秤,必有“定盘星”方能衡准一切轻重;譬如数轴,必有“0”为之原点,方能区别一切正负之数。良知即是“准则”,即是判准本身。

王阳明所说的“致良知”,就是“致吾心之良知于事事物物,使事事物物皆得其正”,也即是要把作为我们的本原性实在的良知如实地展示出来,显现出来。这一呈现良知的过程,就是“知行合一”。“致吾心之良知于事事物物”,是人作为良知主体的现实的实践活动,“事事物物皆得其正”,则是这一活动的结果。就“事物皆得其正”这一结果而言,实际上是良知自体的中正实现了向客观性的迁移,因此在“致良知”的前提之下,属于主体实践领域之内的全部事物,都是被“吾心之良知”所浸润、所涵摄的。良知是我们的本原性实在,是我们内在的本质力量,因此以“知行合一”为体现方式的“致良知”的活动,也就是把我们内在的本质力量,把人的真实的存在性,体现到自我生活的全部过程的根本途径。人正是通过这种“知行合一”的方式来实现自己在社会中的现实生存的。正是在这一意义上,王阳明提出了“心外无物”或“无心外之物”的观点。

这一观点使今天的人们感到眩惑,恐怕王阳明被称为“主观唯心主义”的原因也在这里。不过在王阳明“致良知”的语境之中,“心外无物”或“无心外之物”,实际上是“致良知”所能实现的一种最高境界。要了解这一观点,我们可以先回忆一下王阳明那个最著名的“岩中花树”的事例。按常识,山岩上的花在山中自开自落,是与心无关的,是客观存在。王阳明的回答是:你未看此花时,则此花与心同归于“寂”;来看此花时,则花便在心中一时“分明”起来,由此而可知花不在心外。王阳明并没有说山中花是我心中花的对象性显现,花仍然是作为自然界客观存在物的那个花,而不是心中花变现成了山中花。他只是说,未看此花时,那么花既没有与主体构成认知关系情境,也没有成为主体认知或实践的对象,花的存在对主体而言便是“寂”。我们要特别强调的是,“寂”并不是“不存在”,而恰好是事物存在的一种特殊状态,是相对主体而言的客观事物的纯粹客观性。但正因为它是纯粹客观性,所以我们实际上是无法对它加以任何描摹的,更谈不上对其存在的意义与价值作出任何判断。我来看此花时,则花即时便成为心的对象,心与花之间即时就有了实在的关联,建立起了一种“关心”的联系,花就以它自身的原本样态来向我呈现它自己。这一“关心”的结果,是花原先作为纯粹客观性而存在的“寂”,立即向“分明”,也即是“显”转变。“显”的状态,就是对“寂”的消解,而实现这种消解的恰好是“我”作为主体的现实的实践活动。事物的纯粹客观性在实践的意义上既然被消解,与我有了一种“关心”的联系,自然也就进入到了主体的心灵世界,而成为主体自身之生活世界、意义世界与价值世界的部分了,它自然不在“心外”。

按照王阳明的理解,人在世界当中生活,世界事物的存在对我们来说原本都是“寂”,都是纯粹客观性意义上的存在,但人是“活体”,我们在现实生活当中时时都处于“感”的状态,与人、与事、与物发生着各种各样的“感”的交往,正是这些交往活动把我们自己与周遭的世界联系到一起。换句话说,我们是通过自己的感性实践活动来不断地把事物世界之“寂”的客观性消解掉,并把它转变为对我们自己的“显”的状态的。这样的实践活动,按王阳明的说法,实质上就是“致良知”的活动。我们一方面把自己的良知推至于事事物物,使事事物物都与我们有“关心”的联系,也使事事物物的当前状态都能合乎良知的本然中正;另一方面,我们同时也在不断地向事事物物开放我们自己,开放我们自己的心灵世界。正是在这个“开心”的过程之中,我们在不断地开拓着自己的生活世界、意义世界与价值世界。随着以“知行合一”为实现手段的“致良知”的实践活动领域的不断扩展,终究有可能实现天下一切万物都与我心相关联的境界,那就是“心外无物”或“无心外之物”,而实现出“仁人与天下万物为一体”的无限阔大的生命境界。

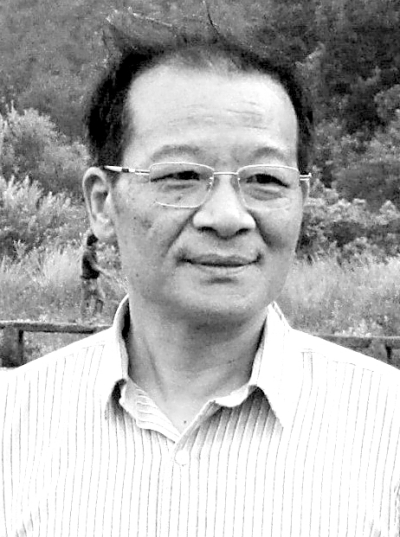

(董平 1959年生,浙江衢州人,文学硕士、哲学博士。现为浙江大学“求是”特聘教授、中国哲学博士生导师;担任浙江大学中国思想文化研究所所长、浙江大学佛教文化研究中心主任。长期从事中国哲学专业研究,主要研究领域为先秦儒家道家哲学、宋明理学、浙东学派、中国佛教哲学。2012年被评为全国社会科学普及名家。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制