“实现高水平崛起,文化是根本。”广东东莞市委书记徐建华说。去年,东莞成功入选全国首批国家公共文化服务体系示范区创建城市,并与文化部签订示范区创建责任书。那么,东莞如何构建起公共文化服务体系?

文化设施网络化

说起东莞,就不得不提东莞投入23亿多元,建成东莞展览馆、东莞图书馆、玉兰大剧院、群众艺术馆、青少年活动中心、科技博物馆、东莞文学院、岭南画院等大型公共文化服务设施。

“离我们家不远的地方就有文化活动场所。”这是东莞市民的普遍感受。东莞全市镇(街)共投入资金50多亿元,按区县一级高起点规划建设文化设施。如塘厦镇近年来斥资3亿多元兴建了城市展览馆、塘厦故事博物馆、艺术馆、广播电视大楼、图书馆、演艺馆、体育馆、塘龙文化广场等一大批高规格的公共文化设施,成为开展文化活动满足群众需求的新平台。目前全市共建成公共图书馆(室)610个,各类博物馆31座,文化广场769个。市、镇(街)、村(社区)三级的公共文化设施网络已基本形成。

文化活动品牌化

打造学习之城,连续举办了七届东莞读书节,市镇联动掀起全民阅读热潮;

打造博物馆之城,每年在“国际博物馆日”至“文化遗产日”期间,以展览、讲座形式举办“走进东莞文明”大型系列文博活动;

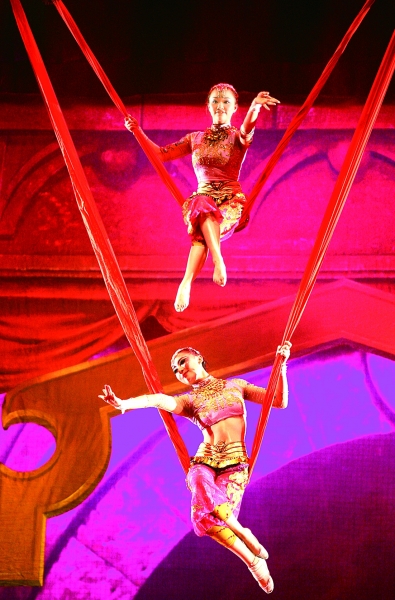

打造广场文化之城,利用全市700多个文化广场,举办“绚丽大舞台”广场千场文艺演出、“都市彩虹”广场周末大学生文艺演出以及举办小戏小品大赛、音乐舞蹈花会等常设性全市重大赛事,让人民群众时时处处受到文化熏陶;

打造音乐剧之都,举办了三届东莞音乐剧节,创作推出《蝶》、《爱上邓丽君》、《王牌游戏》等音乐剧精品,其中,《蝶》荣获韩国第二届大邱国际音乐节最高奖项——特别奖和国家文化部“文华大奖特别奖”,《爱上邓丽君》荣获韩国第五届大邱国际音乐节特别大奖。

东莞市委宣传部和市文广新局挖掘整合全市各地文化资源,组织各镇(街)积极开展“一镇一品牌”打造活动。此外,东莞还联合文化部、广电总局、中国文联、中国民协等部门分别举办了第九届中国艺术节“文华奖”和“群星奖”, 每年一届的中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会、中国第七届民间文艺山花奖、中堂龙舟文化节等国家级重大赛事,使之真正成为全市人民的共同节日。

文化模式创新化

东莞着力打造百姓身边的图书馆,按照“总馆—分馆—服务站”的形式向基层延伸图书馆服务,目前东莞市总分馆体系已包括1个总馆、51个分馆、102个服务站和123个文化信息资源共享工程服务点,覆盖了全市32个镇(街),其中长安镇还实现了全镇13个社区图书馆全覆盖。东莞图书馆率先在全国实现了通借通还,于2005年9月建成全国首个24小时自助图书馆,2007年12月推出全国第一台“可放置于任何地方”的图书馆ATM,开创了无人值守、读者自主借还图书的服务新时代。

玉兰大剧院采用政府补贴、限价经营的模式,每年上演高雅演出100多场,平均票价仅200元左右,开业5年来,举办国内外各类高雅艺术演出530多场,引进了世界著名音乐剧《猫》、大型原生态歌舞集《云南印象》等高档演出,接待观众55万多人次。东莞开展流动文化服务,举办“百场培训、千场演出、万场电影”进村(社区)、进企业活动,组织流动图书车、舞台车、流动展览进基层服务,受益群众达600多万人次,让老百姓足不出户享受到优质、便利的公共文化服务。

文化权益均等化

农民工已经成为东莞人群结构的主体之一,一直以来,东莞把满足新东莞人文化需求、保障和实现新东莞人公共文化权益,作为文化工作的一项重要内容狠抓落实,切实为新东莞人提供各方面的文化服务。东莞要求所有的文化设施都要向农民工免费开放,建立农民工公共文化服务长效机制。

2011年,为更好地满足广大新东莞人的公共文化需求,2011年市镇两级财政共投入3.9亿元,实施了文化惠民工程。东莞着力突出农民工特色,积极策划、精心组织多场农民工专场活动,推动农民工真正融入东莞。为打造学习之城,以新东莞人为三大重点服务群体之一,推出“新东莞人书香卡”,开展“我的打工成才路”大型巡回演讲、“与新东莞人子女手拉手”读书系列活动、来莞青工“和谐家园在东莞”演讲比赛等精彩纷呈的阅读活动;2011年,东莞组织承办了中国文联、中国音协送欢乐下基层“情系民工”走进东莞大型广场慰问演出,组织本土歌手参加国务院农民工办公室和文化部联合举办的“温暖之春——2012年慰问全国农民工春节晚会”。

东莞大力开展城市文化暖流行动,开展流动文化服务,举办“百场培训、千场演出、万场电影”进村(社区)、进企业活动,组织流动图书车、舞台车、流动展览进基层服务,受益群众达600多万人次,让广大农民工足不出户享受到优质、便利的公共文化服务。通过大力推行新东莞人教育“圆梦计划”,每个镇街每年安排资助100名优秀新生代农民工,攻读北大远程教育本科学位;连续两年实施“两城一家小候鸟团聚计划”,帮助农民工“留守儿童”在寒暑假来东莞与在莞工作的父母团聚。

(本报记者 吴春燕)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇