在大别山腹地的安徽省金寨县斑竹园镇斑竹园村,我们见到了54岁的村民肖扬泽。81年前,肖扬泽的叔叔就是从这里加入中国工农红军,开启戎马一生。“这10来年,老区的变化真大啊!”畅谈今昔巨变,肖扬泽用“一多一少”道出了他的两大感受。

“一个感受,是口袋里的钱一年比一年多了!”肖扬泽和老伴照应着家里的5亩多水田、2亩多旱地,山上还有毛竹,加上农闲时就近打打工,一年的收入能有3万多元。这几天他正在拾掇农具,准备自己收割稻子。“农业税取消后,种田还有补贴,补贴的钱加起来差不多够得上成本,种田的收入一年比一年多了。”不久前,肖扬泽用自己的积蓄和儿子打工挣的钱,在镇上买了套150平方米的房子。

种地和打工成为老区农民增收的主要来源。斑竹园镇镇长廖家芳说,2006年全镇农民的人均纯收入才3000多元,2011年达到了6423元。而金寨县农民2007年人均纯收入只有2300多元,2011年增加到5320元。

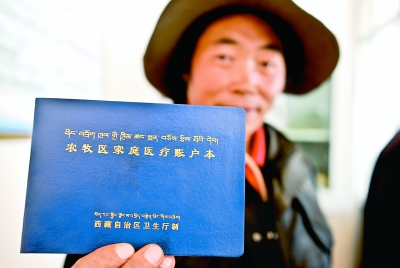

肖扬泽的第二个感受,是“后顾之忧少了!”“老了我们有养老保险,病了我们有新农合,种田受灾了还有政策性农业保险。原来心里担忧的,现在心里都有底了。”肖扬泽的脸上挂着浅浅的笑,“现在的日子过得挺舒坦。”镇长廖家芳介绍说,农业保险费农民每亩水稻只要交3.96元、小麦只要交2.49元,去年受灾,农保给村民补偿了12万元,今年全镇参保的农田达到了1.4万亩。

这样的变化来之不易。六安市市长毕小彬说,老区自然条件比较差,民生改善不是一朝一夕能完成的,但只要坚持一项项推进、一件件落实,社会主义新农村就能扎扎实实地建设起来。2006年12月,安徽省启动实施民生工程,运用工程化措施、项目化手段,找老百姓最关心、最直接、最现实的利益问题,一年突出几个重点,一年解决若干难点。今年,安徽省民生项目内容已增加到33项。

在这一背景下,地处大别山老区的六安市开启了“小财政覆盖大民生”的民生工程。六安市民生办副主任费小松说,六安市底子薄、人口多、民生任务重,尤其是大别山老区,历史欠账较多,如何让民生财政的阳光普照山村,成为一道重大考题。“2011年,六安市财政收入93.6亿元,投入民生工程的财政资金超过40亿元。我们把钱集中投入到与老百姓关系最密切的民生项目中。”费小松说。

老区的变化又是无形的,从农村居民最低生活保障制度,到城乡居民养老保险、新型农村合作医疗制度全覆盖,变化发生在村民身边,变化融入了村民生活,变化洋溢在老区人民的笑脸上。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇