2011年已经成为了历史的一页。每一年每个人都会有太多的感慨和唏嘘,这中间夹杂的许多成分都应该和自己一年的收获与流逝有关,我相信任何一个人的三百六十五天都有可圈可点的记忆。在我的视野里,中国诗歌的2011,比起任何一年都显得安静与沉着,那种喧嚣与折腾开始淡化,谁也不会指望中国诗歌在一年之内出现奇迹,但是一个重要的现象应该引起关注,那就是现实的觉醒。

现实的觉醒,在中国诗歌的天空掠过一阵久违的清新的风,掠过城市、乡间,掠过日渐荒芜的心田,开始生长出生命的绿。那绿的生长有泥土的气息、有人间烟火、有酸甜苦辣、有血肉、有呼吸,这应该是中国诗歌值得欣慰的生长。

因地震灾难而获得反省

新世纪十年以后又走过了第二个年头,已经不好意思再说新了。这些年有很多诗歌选本、很多话题把新世纪诗歌慎密地滤了一遍,其间“5·12”汶川大地震的诗歌被写上了重重的一笔。该翻的翻过去了,该留的正在留下。也许,整个新世纪诗歌因为地震,重新获得了许多认知与反省。

中国诗歌在沉寂了多年以后走到了前台,举国上下,电视台、电台、舞台和广场,中国老百姓以久违的热情接纳了诗歌的盛宴。

仅在四川,四川师大文理学院大型诗歌朗诵《这里是四川,这里是中国》,西南民族大学大型诗歌朗诵《春回天府》,什邡穿心店地震遗址大型诗歌朗诵《四川开满鲜花》,以及什邡穿心店遗址落成的巨型的“5·12”中国地震诗歌墙,已经把地震的灾难元素转化成具有中国诗歌记忆的文化元素,把众志成城、不屈不挠的民族精神落地成具有历史意义的文化地标。

因进入现实而成就新变

诗歌在中国有些风光了。如果把这个触角深入到中国诗坛的内部,你会发现中国诗歌悄然出现了一个新的现象,那就是诗人开始从包裹自己狭小的视野、从业已习惯的写作路数里走出来,开始认真、自觉地审视自己脚下的这片蓬勃的土地、这些顽强的生命、这些亲近的呼吸。

2011年,最值得注意的是,浙江的“江南才子”潘维,唯美、唯心、唯自己语言构建,曾以“颓废”著称可以在苏小小墓前一咏三叹的诗人,把自己的笔转向与生命相关联的日常生活,比如超市,比如新农村,比如现代农作物实验棚、城市开发区等。现实和日常的概念在一个“纯粹诗人”那里,开始作为新鲜经验进入自己的写作,这是诗人的一种自觉,一种重新实验的方向。“那熟雨,没押古韵,/就把一张蓝图描画在稻田里。/从超市,我取下十一月,/同时删除掉对忧伤的无限谄媚。”这是诗人直面现实的发现和检讨,是在模样全新的农村里获得的新鲜经验,诗人目睹了身边的“推土机将自然村演义成集体农庄”的日新月异,同时又置身在这样高速发展的节奏里思考与怀念农耕文化里的那种慢:“我误入了哪儿?/另类桃花源?国际体?终极罗网?/穿越本质,又如何快到慢里。”

西川的《与芒克等同游白洋淀集市有感》,把现实的零星、琐碎、质疑与叩问浓缩在一个乡间小小的集市里,“太阳照耀多少人聚在集市上我不知道/但太阳让锅碗瓢勺开口说话我听到了”,“人有了钱抽口烟/牲口有了钱睡个眠/白洋淀上的清风干净地吹着我想我知道”……很显然,这在诗人以往的创作中是很难见到的,这里有人间烟火,有生活格调,有沉重的感叹,有深度的思考,现实百味,苦辣酸甜应有尽有。

不得不承认,原来熟悉的诗歌写作场域已经发生了翻天覆地的变化,日常生活、社会形态、人们的观念与精神世界已经与原来相去甚远。事实上,这种变化,对于一个诗人而言,不能熟视无睹、不能无动于衷。现实对于一个作家、一个诗人的写作而言,绝不是可有可无的符号,而应该是他们高度自觉地汲取创作营养的所在。问题在于,在这以前,有许多诗歌貌似现实写作却把现实标签化、广告化,让诗歌在现实里淡若白开水,失去了诗歌应有的艺术魅力,这样的写作让书写现实的诗歌长时间蒙冤。同时,也有不少诗人缺失了对现实关注的热情、缺失了进入现实书写的能力,找不到进入的方式。诗歌渐行渐远,远离了人间烟火。2011年中国诗歌的风向标悄然出现一个指向,回到现实,进入现实,而且这一指向成为很多功成名就诗人们的一种自觉。雷平阳、潘洗尘、李亚伟、田禾、林雪、张执浩、汤养宗等诗人都有此类不俗之作。

因刻画人物而收获荣光

更加年轻一代的诗人也开始了这种自觉。青年诗人姜明的《万物生长》,在2011年的中国诗坛留下了它独特的身姿。

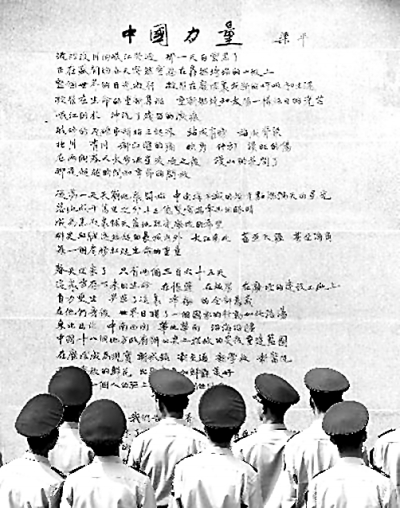

作为一个新闻记者,他亲历了2008年汶川大地震以后,欲火的救援、赈灾以及18个省市三年对极重灾区的援建;作为一个诗人,他用他的诗歌为中华民族的精神和气节,为万众一心、众志成城所创造的世界奇迹,精心雕刻了一幅幅威武雄壮的“英雄群星谱”。这是能够进入2011年中国诗歌谱系的一组雕像,他所彰显出来的是中国制造的“国家力量”,是涅槃的凤凰,是生长的生命。

陆航团羌族机长邱光华在云中搏击的身姿镶嵌在峡谷与云端里了;带领第一支先遣部队徒步挺进汶川,“踩着李白的惊呼,/把脚印写成天书”,走出第一条天路的某部参谋长王毅;都江堰18岁生命静下来的沈阳军区士官武文斌,还来不及给新娘披上婚纱倒下了,却“把都江堰的春天/铺到了天边”;还有成都市人民广播电台孙静“永不消逝的电波”,还有卖掉自己上海的房子,450万元援建一所灾区小学的退休教师沈翠英,还有18个援建省市惊天地泣鬼神的英雄群雕等。

诗人姜明以独特的方式进入汶川大地震以及灾后重建,让诗歌不仅仅是抒情,让诗歌在处理公共事件、公共题材里找到了一种刻画人物的可能。记忆中《诗经》里的“窈窕淑女”,记忆中李季的《王贵与李香香》、陆启的《重返杨柳村》刻画的人物已经远了,无论年代、无论语境都只能成为那个时代的记忆,而今天姜明的实验,让我有理由相信,诗歌不止是抒情,还可以刻画人物:“红舞鞋/高傲的红舞鞋/炫出天清气朗的红舞鞋/舞出万物生长的红舞鞋/孤独的红舞鞋/童话中的红舞鞋/壮士断臂向死而生的红舞鞋/多像王羲之的书法啊/一撇一捺/都是大地上的鲜花”。这是地震失去双腿以后,一个女孩生命的再生。这是姜明《万物生长》里的一个人物,一个劫后余生、自强不息的的小人物,但是作为一个艺术形象她会长时间地保留在人们的记忆里,和这首诗一样,珍藏在我的内心深处。

青年诗人扶桑的《丰收》,写现实的农村,却在人们已经有些麻木的农村意象里,给了一个全新的美好。诗人是不是来自农村我不知道,但诗人对这片土地,对土地上的收获与播种给予了至高无上的赞美,那是献给伟大女性最高的褒奖,也是作为这块土地上所有劳动者的最高的褒奖,足以让你过目不忘。此外,张慧谋的《再写炊烟》、张凡修的《地气》、赵亚峰《鱼儿沟是个小地方》、唐以红的《我并非一无所有》等,这些诗歌进入现实都有自己独特的路径,自己的方式,让读者耳目一新。

2011年的诗歌记忆在我这里,花总是在开,而且千姿百态。不过当我要写这篇短文,竟是如此地简单和清晰。诗,不管写什么,不管怎么写,我坚信不能一成不变,不能唯我是能,应该多一些思考、多一些实验。现实对于我们,不再是一个空泛而虚假的概念,而是我们的日常生活,和我们的脉搏与血液同在。日常不是简单的油盐酱醋,也不只是土地和庄稼、城市与霓虹,而是细微至生命内核最隐秘的部分,宏大至朗朗乾坤。无论微观与宏观,诗应该有血有肉,有人间烟火。我始终相信,只有当诗歌知冷知暖、知疼知痛,有了人间烟火,才会在这个泱泱诗的国度落地生根,健康生长。 (作者为四川省作协副主席、《星星》诗刊主编)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制