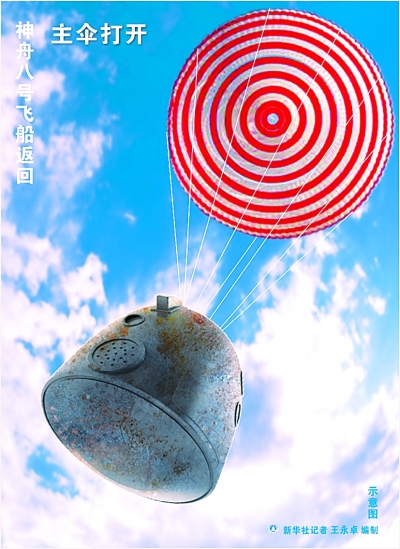

在直升机的护航下,神舟八号稳稳着陆。

在亿万观众眼里,此前天宫一号与神舟八号的两次交会对接堪称完美,但直到这一刻,童旭东悬着的心才真正放下。“发射和返回是最容易出问题的环节。毕竟,确保航天员安全是压倒一切的。”这位中国航天科技集团公司载人航天工程办公室主任解释说。

虽然神舟八号不载人,但所有一切都是载人标准,不容许一丝一毫的差错。

神舟飞船必须在太空救援等紧急情况下,具备与空间站对接的能力

“在太阳光照区进行交会对接,条件更恶劣、难度更大,在执行一般任务时是没有必要的。”谈到14日的第二次交会对接,童旭东说,“但是,由于神舟八号是我国今后天地往返的标准飞船的基本样式,必须要考虑在诸如太空救援等紧急情况下,具备与空间站对接的能力。”

“天宫一号与神舟八号的交会对接,应该说基本完成了我国载人航天工程‘三步走’发展战略中第二步第二阶段的目标——突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术。”童旭东解释说“我们这次采用的是飞行器自动对接技术,如果飞船真的载人,还会有航天员手动控制的方式,会更加有把握。”按计划,在明年内,神舟九号、十号还将与天宫一号对接,验证相关技术。

摄像头外,中国航天实现五大技术突破

通过安装在飞行器上的摄像头,亿万观众亲眼目睹了宛如科幻大片般两大飞行器空间交会对接的实况。而在镜头外,有更多的精彩与艰辛是普通人无法直观感受到的。“此次交会对接,中国航天实现了五大技术突破。”对此,童旭东详细解释道——

“首先是对接机构的研制。此前,只有俄罗斯拥有这项技术,美国也是从俄罗斯购买的。为了掌握这项技术,我们经历了16年的科研攻关。此次两个超过8吨重的飞行器以0.2米/秒的速度对接,冲量还是很大的,它们之间的缓冲、捕获、校正、锁紧、密封,再到分离——所有这些都要在对接机构上完成。因此,这是一个非常复杂的设备,光是轴承和齿轮就有1000多个……

“第二是控制系统,包括测量设备和控制方案两方面。如何了解两个飞行器的位置、角度、姿态和偏差?俄罗斯全部采用的是无线电雷达设备,我们除了无线电设备外,还使用了光学设备,测量精度更高,可靠性也大大提高了。而此次控制方案的制定,既要考虑让飞行器对上,又不能撞上,还要防止对接过程中的各种干扰,这在以前我们是没有做过的……

“第三是组合体运行。我们首次将两个8吨多的飞行器组合在一起,姿态不容易控制。但这次我们的轨道控制精度非常好……

“第四是保证低轨道飞行器的长寿命。由于受大气阻力、辐射等很多因素影响,低轨道飞行器保持长寿命很难。过去,我们的飞船在轨最多不过十几天,但‘天宫’需要在轨两年……

“第五是运载火箭的改进。此次长二F火箭整流罩的直径加大、长度加长,运载能力提高了,而且对火箭入轨精度控制要求特别高。为此,火箭的制导方式首次由原来的摄动制导改为迭代制导,可以根据火箭的速度、位置以及预估的入轨点,不断调整自己的飞行轨迹……”

利用空间站做些什么,会有详尽安排

就在11月16日,神舟八号返回地面的前一天,俄罗斯联盟号载人飞船与国际空间站实现了最新一次对接,3名美俄宇航员进入空间站开始工作。

但是对于这重达420吨、由16个国家参与建设的空间站的质疑并未因此停止——耗资巨大;在美国航天飞机退役后,只靠俄罗斯飞船往返空间站与地面,运载能力打了折扣;各国在如何充分利用国际空间站方面意见不一……

中国未来的空间站是否也会遇到类似的问题?

“单从工程和技术的角度看,国际空间站是一个非常好的国际合作项目。由于种种原因,我们没有参与其中。”童旭东说,“与国际空间站相比,我们建设中的空间站功能基本是一样的,但规模比较小。我们的空间站包括一个核心舱、两个实验舱,每个都是20吨级别的,加上太阳翼、载人飞船、货运飞船等,总重量也不超过100吨,因此,花费比国际空间站低很多。”

童旭东表示,中国空间站的设计是根据实际需要而决定的。面对“利用空间站做些什么”这个问题,与空间站建设同步,从飞行器、平台、有效载荷、科学实验等各个角度的应用研究计划已在制定中。“在中国空间站正式建立前,一定会有详尽安排。”

建设中国空间站,还有一些关键技术必须攻克

按照计划,在2018年前,我国还将陆续发射“天宫二号”、“天宫三号”两个空间实验室。目前,在空间站领域,我国还有哪些关键技术需要攻关和验证?

“在轨补加是建设空间站必须攻克的技术。由于在轨时间短,现在我们飞船使用的推进剂和人员的饮水、食物都是直接从地面带去的,但空间站就必须要用货运飞船来补给。然而,太空中有其特殊环境,比如像推进剂的补加,在地面上是无法充分验证的。”童旭东说。

“与此类似的还有再生式生命保障系统的完善。在飞船里,除了空气、饮水要从地面带以外,排出的废水、二氧化碳靠药物转化吸收。但在空间站里,就必须建立一套资源再生的循环利用系统。此外,空间站比飞船大得多,需要电力也多,大型太阳翼的折叠、展开、固定也是关键技术;如果多个飞行器与太空站对接,前面的飞行器要把对接口让出来,就需要在太空站安装大型机械臂,把前面的飞船抓住挪个位置……这些关键技术,都将在后续任务中进行验证。”

据悉,2014年前后,由中国航天科技集团公司抓总研制的我国新一代大推力运载火箭将进行首飞,我国首艘货运飞船的设计方案也已经完成。中国载人航天计划正在一步一个脚印地扎实推进。正如美国亚利桑那大学的行星科学家约翰·列维所评论的,“你今天所看到的,是发展空间站的重要一步。很多很多的可能性将由此展开。” (本报记者 邢宇皓 本报北京11月18日电)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制