开场白 1613年5月19日,明代大旅行家、地理学家和文学家徐霞客开始游历名川大山。他从浙江宁海出发,以三十多年时间,东渡普陀,北历燕翼,南涉闽粤,西北直攀太华之巅,西南远达云贵边陲,足迹及于当时十四省,开创了我国地理学上实地考察自然,系统地观察、描述自然的新方向。他写下了60余万字的《徐霞客游记》,为后人留下了一笔研究中国山川地貌、探寻明代社会历史、启迪人们开拓旅游事业的宝贵财富。

徐弘祖(1587-1641),字振之,号霞客(世人多称其号),汉族,明朝南直隶江阴(今江苏省江阴市)人。1641年的春天,徐霞客在江阴家里逝世。大约280年后,作为文化偶像,徐霞客被人们树立起来,成为一种精神品质和知识水准的代表,被尊敬、讨论,至今不绝。

徐霞客旅行探索大地山川30余年,并撰有《徐霞客游记》(原文多散失,今存60万字)。清人钱谦益(牧斋)说,徐霞客乃“千古奇人”,《游记》乃“千古奇书”。现代评论家说,徐霞客开辟了中国古代地理学中系统观察自然、描述自然的新方向,《游记》一书则是记载地貌、地质的古代地理名著,同时也是记录风景资源的重要文献,且文辞优美,堪称文学佳作。近年来,人称徐霞客为“游圣”,许多发烧“驴友”以霞客为楷模,访幽探胜,踏遍祖国大好河山。

山水奇志

对他来说,猎奇不是目的,将奇转化为不奇,即完成解释与理解,才是探索的目标。

徐霞客的山水之志来源于父亲的榜样,游记书籍的熏陶,母亲的支持。大概因为读书有偏好,霞客十来岁童子试不成,索性改志投奔山水之间。到此时,霞客的所为并不新鲜,古代这样的人很多,但他从此以后矢志不渝,纯粹一生,别无他顾,这就难得了。

从20来岁(1607年)开始,直到去世那年(1641年),霞客“携一襆被”,几乎年年出门,旅行探索了三十多年。他到过现在的江苏、山东、河北、山西、陕西、河南、浙江、安徽、江西、福建、广东、湖北、湖南、广西、贵州、云南等省。也可能到过四川。据统计,徐霞客共考察记录了地貌类型61种、水体类型24种、动植物170多种、名山1259座、岩洞溶洞540多个。“一切水陆中可惊可讶者,先生以身历之,后人以心会之。”

霞客之游,颇具挑战精神,人越说不能去的地方,霞客越是要去,从而揭示了许多“千百年莫之一睹”的地区的面貌。因有强烈精神鼓舞,霞客从不惧怕身体之苦、景地之险,既然到了野外,索性放开身段,“猿挂蛇行”,攀援,匍匐。例如:在真仙岩后暗洞,大蛇横卧不见首尾,一般人看到,腿早已软了,但霞客若无其事,抬腿迈过大蛇,深入洞中。在天台山,“余赤足跳草莽中,揉木缘崖。”又一处,“石壁直竖涧底,涧深流驶,旁无余地。壁上凿孔以行,孔中仅容半趾脚,逼身而过,神魄为动。”霞客在日记中记下自己的险状,一是经验难忘,另外也有要表达风光在险的意思。险,是一种证据。

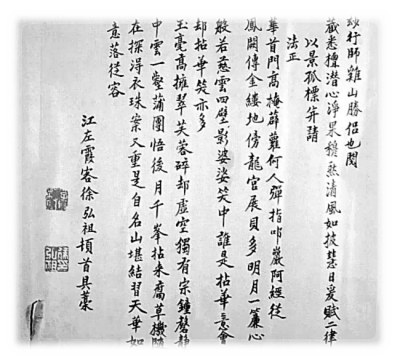

《四库提要》称霞客“既锐于搜寻,尤工于摹写”,霞客每日攀援匍匐,十分辛苦,但夜间还要挑灯,写上日记千言。霞客撰写日记,自然有日后传布其见闻感受的愿望,但更多更直接的原因应该是:记录是一种重复体验,是消化,是进一步的旅行享受。霞客在世时,并没有怎么张罗出版日记的事。

接二连三的山川疑问,无止境的探索欲望,是霞客旅行持久不倦的实质性原因,“百蛮荒徼之区,皆往返再四”。山河地貌的分合原委,是霞客脑中持续追问的问题,对他来说,猎奇不是目的,将奇转化为不奇,即完成解释与理解,才是探索的目标。

明末清初,霞客及《游记》已经获得称道,但多在奇人、奇文方面。有些人虽然夸赞他的穷尽天涯的精神,但脱不出古代的寰宇观和神秘主义的价值观。

清代学者注重《游记》版本整理,用力于日记的搜集、厘订,功绩在奠定了版本的框架。但对于霞客的研究,并不深入。不过清初的潘耒(次耕)还是点到了霞客的几处关键:“霞客之游,在中州者,无大过人;其奇绝者:闽粤楚蜀滇黔,百蛮荒徼之区,皆往返再四。……先审视山脉如何去来,水脉如何分合,既得大势后,一丘一壑,支搜节讨。……故吾于霞客之游,不服其阔远,而服其精详;于霞客之书,不多其博辨,而多其真实。”潘耒的这篇文字,本没有附在《游记》前后,而是单独收在《遂初堂集》中。丁文江最初整理《游记》时,不知有此文,是梁启超发现此文,介绍给丁。《四库提要》的“以耳目所亲,见闻较确”,“此书于山川脉络,部析详明”,类似潘耒的看法。

清朝后期,对于霞客的关注议论不多,霞客的文章、知识被束之高阁。

徐霞客的再发现

在与张骞、玄奘、耶律楚材作比较时,丁文江说:“这三个人不是恭维皇帝,就是恭维佛爷,霞客是纯粹地为知识。”

至20世纪20年代,人们终于对徐霞客进行了再发现。所谓对徐霞客的再发现,是指对于他事业价值的再评价。首先对徐霞客的事业进行再评价的是20世纪初中国“最科学的人”丁文江。

丁文江16岁即赴日学习,后辗转欧洲,所学主要为地质学、动物学、地理学。回国后对于中国地质学的贡献极大。丁文江自己说:“余十六出国,二十六始归,凡十年未曾读国书,初不知有徐霞客其人。辛亥自欧归,由越南入滇,将由滇入黔。叶浩吾前辈告之曰:‘君习地学,且好游,宜读《徐霞客游记》’。”1911年丁文江在上海购得铅字本《游记》,“但未尝一读全书”。

1914年,丁文江又入云南考察。“独行滇东滇北二百余日,倦甚则取《游记》读之,并证以所见闻。始惊叹先生精力之富、观察之精、记载之详且实。”徐霞客的准确记录,对于丁的考察帮助甚大,丁始为《游记》所打动。丁文江与霞客的神交地点在云南。丁文江曾多次自称是“中国唯一的‘西南通’”。丁文江是在考察实践中才发现了《游记》的价值,这恰恰说明了《游记》的属性。

在考察实践中,丁文江发现了霞客的非凡之处。从此,投入时间精力,整理、研究、宣传霞客精神与成就。丁不满足于前人“奇人”“奇书”的简单评价,他说:“钱牧斋说:‘徐霞客千古奇人,游记乃千古奇书。’似乎他真是徐霞客的知己,然而看他所做的徐霞客传,连霞客游历的程途都没有弄明白,其可谓怪事!后来的人随声附和,异口同声地说奇人、‘奇书’,但是他们不是赞赏他的文章,就是惊叹他的脚力,除去了潘次耕以外,没有一个人是真能知徐霞客的。因为文章是霞客的余事,脚力是旅行的常能,霞客的真精神都不在此”。丁在所编《徐霞客先生年谱》中阐明了霞客的“真精神”:“然则先生之游,非徒游也,欲穷江河之渊源,山脉之经络也。”在与张骞、玄奘、耶律楚材作比较时,他说:“这三个人不是恭维皇帝,就是恭维佛爷,霞客是纯粹地为知识。”丁文江还总结出霞客的多项重要地理发现。

丁文江宣传徐霞客也有为中国人争气的心理。他在为《地质汇报》写的序中,引出德国人李希霍芬(1833-1905)的话:“中国读书人专好安坐室内,不肯劳动身体,所以他种科学也许能在中国发展,但要中国人自做地质调查,则希望甚少。”丁在《年谱》中辩道:霞客“此种‘求知’之精神,乃近百年来欧美人之特色,而不谓先生已得之于二百八十年前!”如地学家叶良辅所言:“丁先生的推崇霞客,还有别的用意,他一面是为外国人常说中国学者不能吃苦,要借他一雪此言,一面要借一个好模范来勉励一般青年去做艰难的工作。”

丁文江对霞客的赞扬,不仅是学术研究,更有发自内心的冲动,有现实价值的激励,有实践热情的鼓舞。黄汲清曾将丁比作“20世纪的徐霞客”,又说丁的成就远远超过徐霞客。为取得第一手材料,丁文江力主“登山必到峰顶,移动必须步行”、“近路不走走远路,平路不走走山路”的野外考察精神,并身体力行。

丁文江对徐霞客的“发现”,主要是在国内地学界引起了极大共鸣,由此,开始了对于徐霞客的现代阐释。

现代语境下的徐霞客

“在今天,徐学的内容已经远远超出了地理科学的范畴,而应更多地注重徐霞客的高尚人格和治学精神。”

评价古人,不可避免地会从当代价值观出发。丁文江是这样,后面的学者“与时俱进”,对于徐霞客的评价研究,也因现代社会意识形态背景的演替,每出新局面,“徐霞客”的内涵越来越丰富。

1.伟大的地理学家

首先在丁文江的带动下,一批顶尖地理学家,包括竺可桢、张其昀、翁文灏、任美锷、侯仁之、陈述彭等,在倡导科学考察的背景下,从现代地理学的价值标准出发,高度评价了徐霞客在地理学上的前瞻性。1941年,在贵州遵义,浙江大学史地系举办纪念徐霞客(逝世)三百周年大会,撰写纪念文章的有竺可桢、张其昀、任美锷、黄秉为、谭其骧、万斯年等,后由张其昀辑成《地理学家徐霞客》(商务印书馆1948年出版)。此书曾引起李约瑟的注意,或受其影响,李约瑟后来讲了这样的话:“他(霞客)的游记读来并不像是十七世纪的学者所写的东西,倒像是一位二十世纪的野外勘测家所写的考察记录。”(李约瑟《中国科学技术史》第5卷)

新中国成立后,侯仁之先生对于徐霞客的研究评价最有影响,他对于霞客的地学价值的阐述获得公认:“这部游记和一般所谓游记确乎不同。它反映了作者在系统地观察和描述自然地理诸现象时所表现的超越前人的一种新倾向,特别是他对于西南广大地区内喀斯特地貌的考察,说明了他不但是在忠实地描述自然,而且已经在步步走向规律性的探讨。”(《中国古代地理名著选读》序言,科学出版社,1959年,第2页)因侯仁之先生重视《游记》的地貌学价值,所以在主编《中国古代地理名著选读》时,特请地貌学大家任美锷作《徐霞客游记》的导读。

任美锷着重介绍了徐霞客考察西南地区石灰岩地貌的意义。“我国西南诸省,石灰岩分布面积很广,是世界最大的石灰岩地貌区域之一。霞客在湖南、广西、贵州和云南作了详细的游历,因此,对西南石灰岩地貌的分布、各地区间石灰岩地貌的差异、各种石灰岩地貌的类型和其成因都有详细的科学的记载,这无疑是世界上有关石灰岩地貌的最古的文献。”(《中国古代地理名著选读》第124页)

褚绍唐综合各家,对霞客地理学成就曾有概括:在地理科学上,徐霞客试图摆脱旧地理志的框架,开拓探寻自然界规律的新方向、新途径。他描述了各种岩溶地貌的形态,厘定各种地貌名称,提出钟乳石、石潭、落水洞及天生桥的成因。他还通过地区比较,指出广西、贵州和云南三省的不同地貌特征。他对河流的侵蚀作用、滇西的火山和地热现象、气候和植物的关系都有精辟见解。他确定金沙江是长江的上源,纠正了墨守《禹贡》的旧观点。他考察了南北盘江、怒江、澜沧江和长江的源流,探寻雁荡山的雁湖所在,纠正了旧志书中的错误。(《徐学研究要有开拓创新精神》,载《徐霞客研究》第6辑)

在现代地理学家的笔下,徐霞客的成就被用现代地理术语重新阐释,例如:“他对岩洞和钟乳石的成因都有独到的见解,曾经指出某些岩洞是由于流水机械侵蚀造成的,钟乳石则由于从石灰岩中滴下来的水蒸发后,碳酸钙凝聚而成。”(《中国古代地理名著选读》,第125页)这是认识理解的需要。不过,在阅读这些以现代词汇阐释的时候,仍不能忘记古今地理学的本质差异。侯仁之先生在赞扬徐霞客的同时,也提醒人们,“只是由于他所处的时代以及相关科学(如地质学、水文学、气候学等)的发展水平的限制,还不能够充分理解各种现象并作出更系统、更科学的理论总结。”在积极评价霞客时,侯先生的表述分寸是“他(霞客)已经在沿着这个方向前进了。”(侯仁之:《徐霞客——石灰岩地貌考察的先驱》,载《徐霞客研究》第1辑,第8页。)

霞客之学,达到了经验认知的最高峰。他实现了对现象层面的系统观察,并上升到问题层面,具备了比较丰富的问题意识。但是,由于时代的限定,他缺乏回答问题的更高的知识能力。西方现代地理学的开创者洪堡、李特尔,具有霞客不可能获得的学术资源条件(现代生物学、气象学、地质学),并有霞客未曾采用的工作方式(对野外资料做数十年室内研究)。徐霞客毕竟是古代地理学家,而不是现代地理学家。一个探索者,只要具有现实主义精神,就会接近科学,但现实主义精神不直接等于科学。

2.徐学的诞生

20世纪80年代初,陈桥驿先生首先提出“徐学”概念,得到徐霞客研究者们的响应。1999年江苏教育出版社出版了《徐学概论——徐霞客及其《游记》研究》一书。徐学的提出,令徐霞客研究跃身为一种经典性学术(类似于“红学”、“郦学”),使研究对象从霞客本人与《游记》本身向所有相关联的问题拓展,徐霞客的社会环境、人生交往,《游记》一书中记述过的所有事物,均成为徐学研究的内容。20世纪90年代的社会繁荣气氛为徐学研究注入了新的能量,加入研究的学科有旅游学、历史学、社会学、文学、文化学、美学、宗教学、民俗学、民族学、谱牒学、版本学、方志学、地理学、地貌学、岩溶学、气象学、动植物学等。应该说,徐霞客研究至此达到了高峰。

任美锷讲:“过去,我曾经说过:‘《徐霞客游记》的最大价值,是在于他对地学的贡献。’现在看来,这一评价是很不够的。在今天,徐学的内容已经远远超出了地理科学的范畴,而应更多地注重徐霞客的高尚人格和治学精神。”(任美锷:《徐学的兴起是顺应中国文化发展趋势的必然结果——《徐学概论》序一》,载《徐霞客研究》第6辑,第22页)

褚绍唐说:“除了在地理学上的成就之外,《游记》中还有关于社会动态、史迹考证、文物古迹、民情风俗以及宗教、民族等方面的记述,这对研究明末时期社会状况及历史事实等都是很宝贵的资料。”(《徐学研究要有开拓创新精神》,载《徐霞客研究》第6辑,第26页)

在徐学研究范畴中,对于明末知识分子特征的研究,突破了霞客为“孤独”行者的概念。周振鹤指出,明末士大夫阶层中的一些人,从空谈性理转入经世务实,崇尚实学的思潮逐渐形成,许多知识分子主张“不必矫情,不必逆性,不必昧心,不必抑志”,而摆脱传统意识形态羁绊,以现实主义精神走入地理世界。实际上,明末存在一个具有共同特征的旅行家群体,霞客乃是其中的佼佼者。

徐学概念的建立与徐学研究的迅速进展无疑是一件可喜的事情。不过,也应当注意,关于徐霞客的研究,不能因为问题范围的大幅拓展而模糊它的核心价值。有些题目在徐学中不一定具有足够的学术含量(例如徐霞客关于城市的考察)。徐学是现代概念,在整个徐学中,徐霞客个人只是一个局部,不必件件事情都要直接落实在徐霞客头上(例如直接用《游记》考察明末经济大局)。

3.“游圣”

20世纪80年代以来我国旅游业开始发展,进入21世纪,在经济飞速发展和大众生活水平迅速提高的背景下,旅游业成为重要的经济产业,许多文化活动都开始向旅游业靠拢,与旅游业挂钩。在这个背景下,“徐霞客旅游方式”被提了出来。

徐霞客旅游学价值成为徐学研究的新重点,诸如徐霞客旅行的目的、旅行的分期、方式、历程及旅游资源的开发等。有评论者说:关于徐霞客的新的旅游研究,“突破了过去仅以徐霞客对地质地貌、江河源流、山脉走势等属地理学范围考察为研究对象的旧框子,丰富和拓宽了徐学研究领域。”(张度:“《徐霞客与山水文化》——一部颇具特色的徐学新著”,《徐霞客研究》第1辑,北京学苑出版社,1997年,第142页)于是,徐霞客又多了一个新头衔“游圣”。

“游圣”一衔,极大地凸显了霞客的探险旅行价值,而旅行家比“地理学家”更具有大众性,更具有大众模仿意义。的确,自霞客被宣传之后,每有长途跋涉,人们便联想到徐霞客。20世纪30年代联大师生曾组织“湘黔滇旅行团”,长途跋涉3500里,他们的精神使人联想到徐霞客。参加过旅行团的任继愈回忆:出发前,“有人带上《徐霞客游记》,沿途与当年徐霞客游记对照。”刘兆吉说:“我们徒步荒远的精神,颇能与明代的徐霞客媲美。”(参见唐绍明:《徐霞客精神的一曲凯歌——西南联大湘黔滇旅行团浅析以纪念徐霞客逝世360周年》,载《徐霞客研究》第8辑)现在,评选“十大徐霞客人物”的活动已经在社会上展开,这是霞客精神走向大众的又一个重要标志。

不可避免地,“游圣”形象与科学考察先驱的形象有所不同,它多少模糊了霞客的科学性、学术先进性、广泛的社会关联性。因此,陈桥驿先生提醒徐学的研究者:徐学研究不能捆绑在旅游业上(《关于“不能把徐学捆绑在旅游业上”的通信》,载《徐霞客研究》第15辑)。徐学研究可以促进旅游业的发展,但徐学不仅仅是谈旅游。在这个问题上,可以看到学界与大众对徐霞客价值的不同选择。

探索旅行、地理考察是霞客的相互联系的两个高度,在整体评价中,不能偏废。旅行家不直接等于地理学家,在旅行探索的基础上,对大地进行系统考察,建立问题意识并寻求解释,才算上升到了地理学家的层面。霞客是两全人物。

4.高尚人格

任何正面人物楷模,其高尚的道德是必不可少的。坏人干不出好事,这是中国识人、论人的传统。道德结论是升华,是继承性的生命力之所在。早在丁文江的时候,就热情地赞扬了霞客的勇气和献身精神:“乃求知之念专,则盗贼不足畏,蛮夷不能阻,政乱不能动;独往孤行,死而后已。”

对于“青年之士”,霞客是励志楷模。丁文江在20世纪20年代说:“今天下之乱,不及明季,学术之衰,乃复过之。而青年之士,不知自奋,徒籍口世乱,甘自暴弃;观先生之风,其亦可以自愧也乎!”

在日后对霞客的品评中,人们在道德这条线上不断延伸,也有“与时俱进”的味道。在高倡爱国主义精神的时期,人们将霞客所热爱、所歌颂的山川进一步明确定性为“祖国山川”,又鉴于明末的乱局,遂将旅行与爱国主义联系起来,称《游记》抒发了爱国激情,霞客具有“炽烈的爱国主义感情”。在众多关于霞客的文章中,可以看到越来越多的道德品质名称:尊孝道、尊师友、爱祖国、爱人民、反对分裂维护祖国统一、民族团结等。不难看出,这里有些帽子是过大了。这种情况,在赞美人物的活动中,常见,不须多说。需要冷静的是,要防止出现一个“高大全”的徐霞客,还有,是我们在学习霞客,而不是让霞客学习我们。

徐霞客在今日已经不是一个具体的人,而是一个逐渐概念化的人,一个被不断发扬光大的历史文化楷模。在纪念霞客逝世370年的时候,我们不妨重读《游记》,再一次表示对这位古代探险旅行家、地理学家的敬意,同时,也体会一下原汁原味的霞客精神。

注:标题为编者所加

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制